Рассел Робинсон - Доспехи народов Востока. История оборонительного вооружения

- Название:Доспехи народов Востока. История оборонительного вооружения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-2225-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рассел Робинсон - Доспехи народов Востока. История оборонительного вооружения краткое содержание

Английский историк Р. Робинсон рассказывает о разнообразных формах восточных доспехов X–XVII веков и представляет обширный материал из прошлого восточных народов, рассеянный по музеям всего мира. В книге подробно рассказывается о средствах личной защиты от оружия ближнего и дальнего боя. О том, как применение самострелов и камнеметов способствовало преобразованию защитной одежды. Вы узнаете о пластинчатой и трехслойной кольчужной броне, чешуйчатых доспехах и стеганых панцирях. Доспехи воинов Индии, Персии, Китая и Японии предстанут перед вами во всем блеске и многообразии.

Доспехи народов Востока. История оборонительного вооружения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Правда, на миниатюрах нельзя различить перекрещенные полоски, в большинстве случаев обошлись без них, поскольку диск носили поверх «одеяния из тысячи гвоздей» – стеганого платья, усеянного позолоченными гвоздями со шляпками в виде розеток. Аналогичный стеганый доспех применялся в Центральной Индии, где его называли Chihal'ta Hazar Masha («одежда из тысячи гвоздей»). Более отдаленный аналог – европейская бригандина с рядами небольших пластинок.

Один из первых образцов такого «зерцала» представлен в описанной нами рукописи «Шах-наме» из Гулистана 1429 г. Примечательно, что у всех воинов, независимо от того, надет на них стеганый или наборный доспех, изображены спинные ремни. На миниатюре примерно 1540 г., находящейся в Королевском шотландском музее в Эдинбурге, видны широкие пластины и спереди и сзади. Это чарайна – кираса, состоявшая из четырех округлых или прямоугольных пластинок. Такой доспех имел широкое распространение в течение всего XVI в.

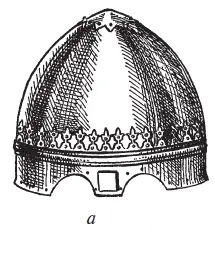

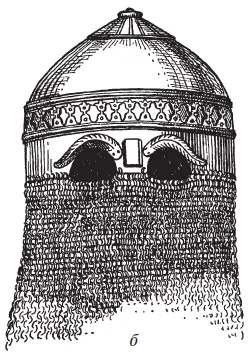

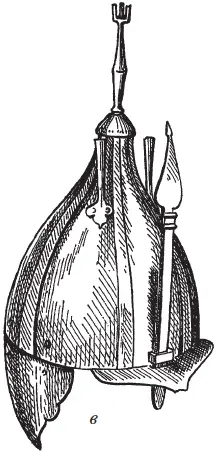

Рис. 16. Персидские шлемы: а – ранее находился в коллекции графа Красинского, XIII–XIV в.; б – Эрмитаж, XV в.; в – Военный музей, Стамбул, с гравировкой и позолотой, конец XIV в.; г – из кургана близ Канева, X в. Маска изготовлена в соответствии с татарской традицией (Исторический музей, Москва)

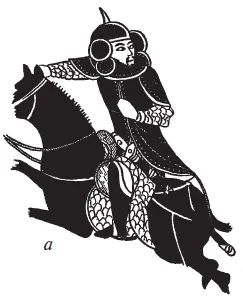

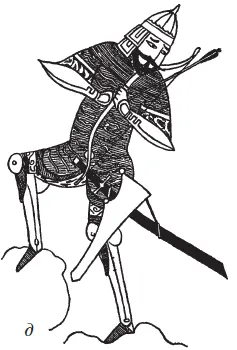

Рис. 17. Изображенния воинов на персидских миниатюрах: а – очевидно сильное монгольское влияние, около 1330 г. (Британский музей); б – «Говоркян-Тобари», монгольское влияние, начало XIV в. (галерея Фри, Вашингтон); в – «Шах-наме», монгольское влияние, около 1340 г. (коллекция Вевера); г – около 1340 г. (Бодлеанская библиотека, Оксфорд); д – Рустем из «Шах-наме», ширазская школа, около 1433–1434 гг. (Бодлеанская библиотека, Оксфорд); е – отдельная миниатюра, около 1420 г. Отметим бармицу, откинутую с лица и закрепленную наносником (музей Виктории и Альберта)

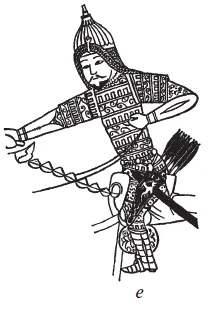

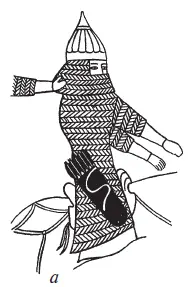

Во второй половине XV и на протяжении всего XVI в. наблюдается очевидный спад качества миниатюр, один воин становится похожим на другого. Очевидно, что в целом ряде случаев начинают доминировать стилизация и упрощение. В основном персидский воин изображается в закругленном коническом шлеме с высоким центральным шпилем или трубкой для перьев. Пластинчатая бармица спадала на плечи, оставляя открытым лицо, обычно прикрывались и уши, причем пластины почти всегда были тупой, угловатой и остроконечной формы. Шлемы были желобчатыми и украшались гравировкой или покрывались золотым орнаментом в дамасском стиле геометрическими или растительными орнаментами в виде темной ленты, шедшей вдоль чаши.

Рис. 18. Персидские воины, одетые в чешуйчатые доспехи: передняя ( а ) и задняя (б) части. Показаны способы крепления. Изображение из «Шах-наме» гератской школы, датируются 1429 г. (Гули-станская библиотека, Тегеран)

Обычно руки воина ничем не защищались. Заметим также, что поверх доспеха надевали богато расшитое платье с короткими рукавами и богатыми застежками, проходящими сверху вниз по передней части. Предплечья заключены в круглые базубанды, которые иногда прикрывали кисть.

Верхнюю часть ноги защищал набедренник из ряда вертикальных пластин. Поверх высоких кожаных сапог с голенищами, доходившими до колен, носили поножи (наголенники), однако они прикрывали только переднюю часть ноги и прикреплялись с помощью бантов или завязок. Если наголенники не употреблялись, их заменяли длинные пластины, прикрепленные к коленям и бедрам. На основании сохранившихся экземпляров можно судить, что щитки для бедра и голени соединялись круглым плоским или слегка выпуклым диском, предназначавшимся для коленной чашечки. Вытянутая часть прикреплялась к нижнему концу наколенников, она представляла собой остроконечные подвесные пластины или длинные остроконечные щитки, предназначенные для бедер и составленные из небольших дощечек и пластинок.

В рукописи «Шах-наме», датируемой 1028 г. хиджры (1618–1619), хранящейся в Галерее Уолтерса в Балтиморе, показаны воины, носящие квадратные пластинки на груди поверх пластинчатых доспехов и одежды. Некоторые шлемы явно относятся к позднему типу. Поскольку большая часть деталей отсутствует, да и качество исполнения невысоко, можно говорить о том, что в миниатюрах практически не содержится достоверной информации.

Представленные в европейских собраниях из турецкого Арсенала святой Ирины кирасы, именуемые jannisary или «горшок с крышкой», могли быть как персидскими, так и турецкими. Один из нагрудников, покрытый дамасским орнаментом с золотыми надписями на персидском, представлен в коллекции дворца Топкапа в Стамбуле. Он относится к XVI в., тому периоду, когда на персидских миниатюрах в качестве нагрудных доспехов доминировали круглые пластинки.

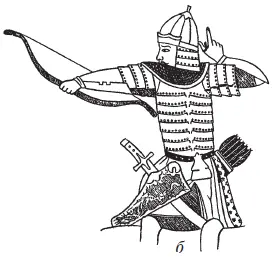

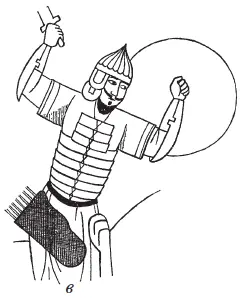

Рис. 19. Изображенные на персидских миниатюрах воины: а – из «Хамсе» Низами Гянджяви, датируется 1439 г. (библиотека университета Упсалы); б и в – из «Шах-наме» около 1440 г. (Королевское азиатское общество); г – из «Шах-наме», около 1440–1450 гг. (коллекция доктора Хакима, Бомбей); д – поздний чешуйчатый доспех, вторая половина XV в. (коллекция Кливленда-Моргана); е – из «Шах-наме», около 1490 г. (Британский музей)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Взоров - История очков, или Вооруженный взгляд [litres]](/books/1150659/nikolaj-vzorov-istoriya-ochkov-ili-vooruzhennyj-vzgl.webp)