Дэвид Бакстон - Абиссинцы. Потомки царя Соломона

- Название:Абиссинцы. Потомки царя Соломона

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-227-01842-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Бакстон - Абиссинцы. Потомки царя Соломона краткое содержание

Увлекательный экскурс в богатейшую историю народов Эфиопии (современное название Абиссинии), проживающих на самом большом плато Африки – Африканском Роге.

В книге охвачены все аспекты истории развития этого уголка земли со времен каменного века до Средневековья. Яркое и образное повествование передает атмосферу вечного очарования Эфиопии.

Абиссинцы. Потомки царя Соломона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В центральных и западных нагорьях, где влажный сезон слишком короток для джунглей да и низкая температура также чаще всего является ограничивающим фактором, произрастают более сухие «умеренные» леса. Например, ногоплодник (Podocarpus) растет ниже отметки 2200 м (7000 футов), а можжевельник (Juniperus, «карандашный кедр») соответственно выше этого уровня, хотя области распространения этих двух доминирующих видов могут пересекаться. Оба, как это ни печально, были поставлены под угрозу человеком. Тотальная вырубка можжевельника (местное название – тид) возле Аддис-Абебы чуть не привела к запустению этого города к 1890 году – ситуацию спас только быстрорастущий эвкалипт, привезенный из Австралии. Это дерево изобилует в каждом населенном месте, оно стало важным элементом ландшафта нагорья.

Настоящие абиссинцы чувствуют себя как дома на самых возвышенных и не защищенных от ветра плато – дега, – некоторые из них достигают 3000 м (10 000 футов) и более. Плато сейчас по большей части лишены леса, о чьем былом буйстве можно судить только по прекрасным рощам, окружающим церкви, где вырубать деревья запрещено. Но все же отдельные случайные можжевельники тид, как и случайные коссо (Hagenia Abyssinica) были пощажены. Эти деревья служат не только украшением ландшафта, но и источником глистогонного средства, необходимого для людей, хронически страдающих от ленточных червей. Низкая трава – превалирующая здесь черта ландшафта – прекрасное покрытие для ходьбы и место для пастбища. Представляя некоторое укрытие, эти земли также подходят для устойчивых к прохладной температуре сельскохозяйственных культур, как бобы и ячмень. На еще больших высотах, вплоть до 4000 м, появляется замечательная «афро-альпийская» смесь, состоящая из гигантского вереска, гигантской лобелии и бессмертника и соответствующая причудливой растительности высоких восточноафриканских гор, хотя крестовника (Senecio) там до сих пор не обнаружили.

Переселение народов Африканского Рога

Во многих местах Эфиопии имеются следы обитателей каменного века времен позднего палеолита и ранее, а важная раннепалеолитическая площадка (которую можно отнести к «галечной культуре») исследуется ныне в Малка-Контуре, Шоа. Существующее знание об этих культурах фрагментарно и базируется в основном на спорадических находках каменных инструментов. Эти данные в последние годы пополнились открытием доисторических наскальных росписей и гравюр, в основном сосредоточенных, на сегодняшний день, в двух далеко отстоящих друг от друга регионах – Эритрее и Тыграй на севере и в районе Харара на востоке. Их описал П. Грациози, который обнаружил стилистические параллели этим росписям в неолитическом наскальном искусстве Иберийского полуострова, а также Южной Африки. Обсуждая ранние эритрейские находки, он пришел к выводу, что они – дело рук пастушеского населения, жившего в данном месте еще до прихода горбатого скота и до первого появления семитоговорящих иммигрантов из Южной Аравии – оба эти события были датированы первым тысячелетием до н. э.

До сих пор представлялось невозможным проследить связь между этими доисторическими культурами и народами, пришедшими и оккупировавшими Африканский Рог позднее. Для нашего исследования существенно, что всю данную часть Африки на заре исторического времени заселил народ хамитской языковой семьи. Каким бы ни было их исконное происхождение, хамиты стали безраздельными владельцами большей части севера и востока Африки еще до появления негритянских племен, с которыми они впоследствии и смешались.

Подавляющее большинство населения Эфиопии до сих пор необходимо считать хамитским, и много регионов до сих пор говорят на кушитских языках, как и полагается этой семье народов. Единственная значительная этническая и культурная примесь, о которой необходимо упомянуть, – это иммигранты-семиты из Южной Аравии, либо мирными, либо военными средствами навязавшие свой язык и культурные институты хамитам северных нагорий. Традиции, установленные ими, культура, которую они с собой принесли, и то, как она развивалась и проникала в глубь Эфиопии, – все это и составляет основной предмет данной книги.

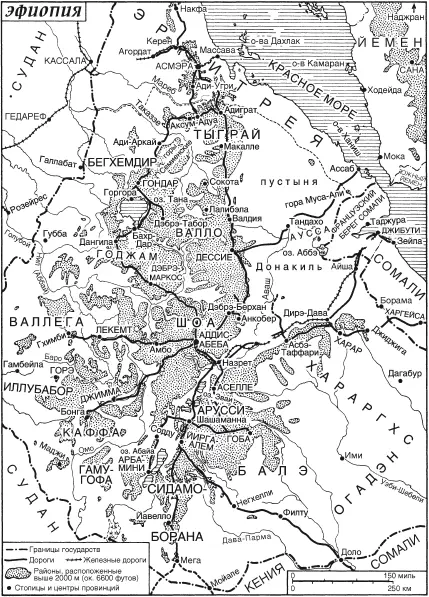

Рис. 1. Топографическая карта

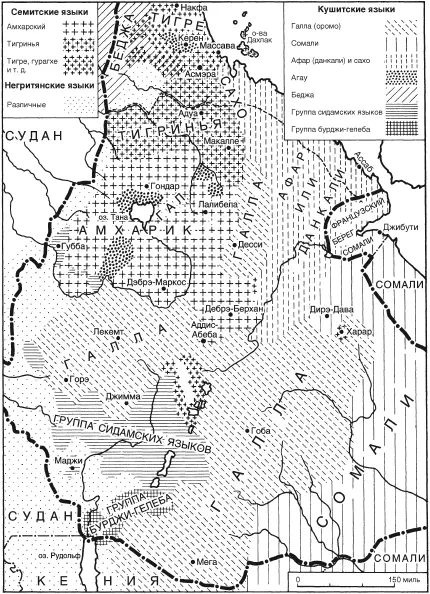

Рис. 2. Языковая карта

Карта (см. рис. 1 и рис. 2), показывающая языки и народы Эфиопии, должна быть рассмотрена вместе с картой физического и территориального деления страны на следующей странице. Она представляет распределение основных народов Эфиопии к настоящему моменту, подобную карту было бы невозможно составить для любого другого более раннего периода истории Эфиопии. Необходимо помнить, однако, что распределение этих народов на протяжении многих столетий, описанных в данной книге, претерпевало постоянные изменения, и великая иммиграция Таллас, трансформировавшая всю этническую сцену этого региона, наблюдалась не позднее XV или XVI столетия н. э.

Если вы посмотрите сначала на верхние части обеих карт, то можете увидеть, что северные нагорья являются родиной тех самых хамитов, вобравших в себя семитскую культуру и до сих пор говорящих на семитских или «семитизированных» языках. Оригинальная эфиопская цивилизация появилась в этой местности еще задолго до начала христианской эры с ядром в царском и священном городе Аксум, позже ставшем священным местом эфиопского христианства.

Среди современных языков данной группы наиболее северный – тигре (название не следует путать с названием провинции Тигре, или Тыграй, расположенной гораздо южнее). Носители этого языка по большей части кочевнические племена, населяющие невысокие холмистые земли и настоящие низины Эритреи, а также некоторые прилегающие суданские территории и пустынные острова Дахлак. Большинство из них принадлежат к группе племен бени-амер – хамитов достаточно чистых кровей, считавшихся живыми копиями додинастических египтян (другие племена группы бени-амер говорят на кушитском языке беджа, хотя некоторые небольшие группы являются двуязычными). Почти все говорящие на тигре в настоящее время мусульмане, хотя некоторые проповедовали монофизитское христианство вплоть до XIX столетия. Интересно отметить, что этот особенный язык семитской семьи сейчас не должен быть ассоциирован ни с другими аспектами семитской культуры, ни с христианством.

Тигрейцы и амхарцы, носители двух главных семитских языков Эфиопии, – оседлые земледельцы плато, живущие в регионах нагорий Эритреи, Тыграй, Бегхемдира, Валло, Годжама и Шоа. Именно они разделяют традиции Аксумского царства, и мы еще вернемся к ним в этой и последующих главах. Сейчас же необходимо заметить, что, однако, небольшое число несимитизированных хамитов, остатков основного населения до семитского вторжения, до сих пор живут на плато и до некоторой степени сохраняют свои языки. Это и группы агау, показанные на карте, и самые северные из них – богос или билен в Эритрее, дисперсно расселенные между тигринья и тигреговорящими народами. Далее на юге они попадаются вокруг северного берега озера Тана и в районе Ласта, где династия Агау-Загве правила в XII и XIII столетиях. Другая крупная группа населяет часть амхарской цитадели, провинцию Годжам (отсюда название района – Агаумидир) и простирается на юг до Голубого Нила.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Конрад Лоренц - Кольцо царя Соломона [litres]](/books/1066233/konrad-lorenc-kolco-carya-solomona-litres.webp)

![Линор Горалик - Несколько (довольно странных, если вдуматься) историй про царя Соломона [Сетевой вариант]](/books/1096825/linor-goralik-neskolko-dovolno-strannyh-esli-v.webp)