Игорь Зимин - Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX в.

- Название:Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02114-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Зимин - Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX в. краткое содержание

Из книги вы узнаете много нового и интересного о членах императорской фамилии. Поймете, что их жизнь совсем не была бесконечной чередой праздников и торжественных церемоний. Помазанники Божии – живые люди со своими характерами, вкусами, причудами, странностями, увлечениями. Каковы они были в быту? Чем увлекались на досуге? Как ладили между собой великие князья? Об этом и о многом другом рассказано в обстоятельном исследовании доктора исторических наук, профессора Игоря Викторовича Зимина.

Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX в. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К сожалению, о других портных-поставщиках известно значительно меньше. Из российских портных царствования

Николая II можно упомянуть Ивана Вагина (поставщик с 1895 г.), Евдокию Иванову (с 1898 г.), Александру Трофимову (с 1898 г.).

Среди персонала, обслуживавшего российских императоров, встречаются и весьма узкие специалисты. Так, двум российским императорам – Александру III и Николаю II – с 1881 г. стирала и «ремонтировала» рубашки некая Клара Г. Коиффевр. Она же вышивала монограммы на рубашках и стирала царские носки. При случае почтенная Клара занималась и ночными сорочками императрицы Александры Федоровны. Царская семья была действительно экономной, поскольку на рубашках «ремонтировались» не только воротнички, но и рукава.

Надо отметить, что расценки на эти работы держались весьма высокие. Так, только в мае 1903 г. прачка заработала «на носках» 104 руб. 40 коп. 131В июне все было скромнее: перешиты рукава 8 рубашек (8 руб.); заштопаны 4 рубашки (6 руб.); переделаны 8 пар рукавов рубашек (8 руб.); постираны 8 рубашек (2 руб. 80 коп.) и 4 пары черных подтяжек (7 руб.); перевозка рубашек в Петергоф (3 руб.).

У поставщиков Императорского двора приобретались также шляпы и перчатки. Для Николая II на протяжении 1903 г. несколько раз заказывались перчатки «у Моррисона» на общую сумму 222 руб. 30 коп. (53 руб. 35 коп.; 111 руб. 75 коп.; 107 руб. 20 коп.). Поставщик Императорского двора с 1872 г. Фабрицио Бруно (фирма «Братья Бруно») заработал в 1903 г. на царских заказах только 36 руб., продав шелковый цилиндр за 16 руб. и мягкую шляпу за 12 руб., взяв 8 руб. за доставку.

Мода в стиле милитари

«Бабий век» российской монархии породил специфическую женскую моду в стиле милитари. Этот стиль, как явление, сложился во второй половине XVIII в. при российском Императорском дворе и был связан с формированием традиции ношения так называемых мундирных платьев, поскольку русские монархи по традиции являлись шефами тех или иных воинских подразделений и с полным правом носили форму подшефных полков.

Предпосылки для этого сформировались еще в первой половине XVIII в. Например, несколько костюмов Петра I с полным правом можно назвать мундирными, поскольку в их отделке использовались те или иные детали военных мундиров.

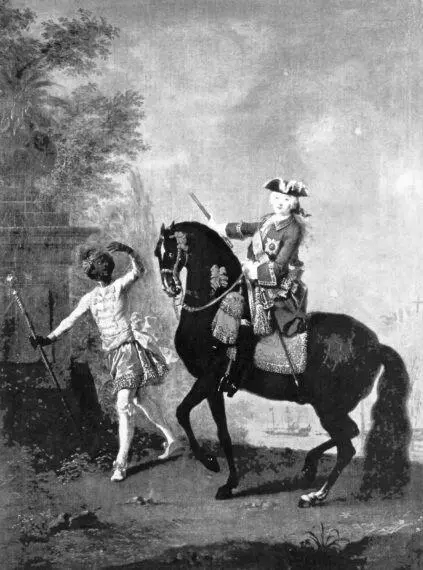

При Елизавете Петровне в повседневный быт Императорского двора вошли маскарады, на которых императрица появлялась затянутая в офицерские лосины. Она любила носить офицерскую форму, существует несколько конных портретов, на них императрица Елизавета Петровна изображена верхом, в полковничьем мундире шефа лейб-гвардии Преображенского полка.

Однако для Елизаветы Петровны, «дщери Петровой», подобный образ – игра, продолжение маскарадных переодеваний, поскольку ее права на трон бесспорны, и она пользовалась устойчивым влиянием в гвардейской среде.

Другое дело Екатерина II. В ходе переворота 1762 г. императрица Екатерина Алексеевна впервые появилась перед войсками в офицерском мундире 132, возглавила «поход» гвардии на Ораниенбаум, где находился Петр III. Именно этот сюжет и запечатлел художник Э. Вигилиус.

Императрица Елизавета Петровна с арапчонком. Л.К. Пфанцельфельд. 1757 г.

Однако то, что было допустимо в чрезвычайной ситуации дворцового переворота, выбивалось из норм повседневной жизни, согласно которым женщинам не полагалось (а скорее запрещалось) носить мужское платье. В результате появившиеся мундирные платья стали своеобразным компромиссом между общепринятыми моральными нормами того времени и стремлением продемонстрировать близость к гвардейским полкам, которые были в то время главной опорой трона. Екатерина II, ликвидировавшая руками Орловых законного внука Петра I, отчетливо понимала, что популярностью среди гвардейцев пренебрегать не стоит. Поэтому ее первое мундирное платье датируется 1763 г., и сшито оно по форме Преображенского полка. Потом появляются мундирные платья по форме Конного полка, Кавалергардского корпуса. Последнее мундирное платье Екатерины II шилось по форме Морского флота в 1796 г.

Мундирные платья Преображенского ( 1763 г.) и Конного ( 1773 г.) полков, принадлежащие Екатерине II

Таким образом, коллекция мундирных платьев Екатерины II охватывает весь период царствования и насчитывает шесть единиц 133. Первое мундирное платье сшито в 1763 г., последнее – в 1796 г.

При этом следует отметить, что в то время не существовало жестких канонов изготовления мундирных платьев. Это были скорее импровизации самой императрицы «по мотивам» офицерской формы. Об этом свидетельствует тот факт, что мундирные платья одного и того же полка существенно отличались по крою. Например, мундирные платья по форме лейб-гвардии Преображенского полка, изготовленные в 1763 г. и после 1785 г., схожи только «цветом полка».

На изображении видно, что в мундирном платье, изготовленном после 1785 г., отчетливо прослеживаются национальные мотивы, поскольку вместо лифа и юбки использован сарафан в русском стиле.

Императрица Екатерина II. Э. Вигилиус

Можно, конечно, утверждать, что появление элементов кроя древнерусского женского платья было связано с тем, что Екатерина II, немка на троне, даже в мелочах стремилась продемонстрировать свою «русскость», свою приверженность национальным традициям России. Но с не меньшей уверенностью можно предположить, что стареющая императрица просто стремилась скрыть свою полноту, которую лиф с юбкой только бы подчеркнули, а прямой сарафан скрывал.

Это предположение подтверждается и особенностями кроя мундирных платьев императрицы по форме Конного полка.

Епанча на платье 1766 г. выполнена в талию, с богатым шитьем большого воротника и позолоченными офицерскими пуговицами. На мундирном платье 1773 г. уже более свободный, «сарафанный» крой (Екатерине II тогда было 44 года) с отчетливыми национальными мотивами (откидные рукава с открытыми проймами, расположение декора). Но при всей «русскости» мундирных платьев в них присутствовали и элементы господствовавшей французской моды. Таким образом, мундирные платья Екатерининской эпохи состояли из лифа, юбки и верхнего распашного платья, украшенного форменным шитьем с медными золочеными пуговицами.

В монографиях, посвященных истории русского костюма, мундирное платье Екатерины II по форме Конного полка (1773 г.) описывается следующим образом: «На фижмах, верхнее платье из синего шелка, распашное, с отложным воротником и длинными откидными рукавами. Спинка приталенная, от талии заложена мягкими складками, со шлейфом. Нижнее платье из красного шелка, рукава из синего с красными обшлагами. Воротник, низ откидного рукава, обшлага, полочки распашного платья и перед нижнего выложены форменным золотым галуном с городками. Декор платья дополняют гладкие золоченые пуговицы» 134.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: