Игорь Зимин - Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX в.

- Название:Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02114-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Зимин - Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX в. краткое содержание

Из книги вы узнаете много нового и интересного о членах императорской фамилии. Поймете, что их жизнь совсем не была бесконечной чередой праздников и торжественных церемоний. Помазанники Божии – живые люди со своими характерами, вкусами, причудами, странностями, увлечениями. Каковы они были в быту? Чем увлекались на досуге? Как ладили между собой великие князья? Об этом и о многом другом рассказано в обстоятельном исследовании доктора исторических наук, профессора Игоря Викторовича Зимина.

Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX в. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как правило, в карты начинали играть в поезде, чтобы скоротать время. И, конечно, играли на деньги. Иначе играть считалось неприличным. Об этом сохранились мемуарные свидетельства. Один из егерей вспоминал: «Была назначена охота на медведя, довольно далеко от Петербурга, по Николаевской железной дороге. На станции, где должен был выйти Государь, я дожидался прибытия его. Поезд плавно подъехал; обер-кондуктор подбежал к двери вагона, ухватился за ручку, но дверь не отворяется. Проходят две-три минуты ожидания. Оказалось, что Его Величество играл в карты и делали расчет. Дверь открылась, и я вижу стол с зеленым сукном и около стола – обер-егермейстера барона Ливена с мелком в руках, проверяющего счет. Государь, проходя мимо стола к выходной двери, обернулся к барону и сказал: «Что же ты еще считаешь?» – «Да что, государь, кажется, меня обсчитали». Государь улыбнулся и, сказав, «не может быть», вышел на платформу» 377. Судя по карточным акварелям, в карты играли и после охоты.

Играли вечерами в карты и при Дворе цесаревича Александра Александровича в Аничковом дворце: «Собирались тогда за круглым чайным столом, а потом рассаживались играть в карты. Цесаревич со своими обычными партнерами, остальные садились за стол цесаревны, до 12 обязательно играли в игру под названием loup» 378.

Во второй половине XIX в. в карты на неограненные алмазы уже не играли. Играли на деньги. Иногда случались забавные истории. Так, граф С.Д. Шереметев, не самый лучший игрок, когда приходило время расплачиваться за проигранную партию, «вынимал бумажки, которые словно нарочно оказывались до того засаленными, что цесаревич приходил в комическое негодование». Надо заметить, что это было мелким, но, тем не менее, нарушением сложившейся практики при карточных «императорских партиях». И когда Шереметев «вытащил полуразорванную в бумажной рамке» купюру, «явление небывалое за царской партиею и при дворе», цесаревич отобрал ее у графа и лично сжег на свечке 379. Играла в карты и Мария Федоровна. Мемуаристы упоминают, что она «не прочь была даже азартных игр», при этом «Государь этому вовсе не сочувствовал» 380.

То, что Александр III не был картежником, отмечали многие современники. Хотя на балах карточная игра среди гостей, по разным причинам не танцевавших, – обычное дело. Многие мемуаристы с глубоким удовлетворением констатировали сам факт карточной игры с царем как свидетельство принадлежности к избранному обществу. Однако в их записях присутствует некий намек на то, что, будучи цесаревичем, Александр III уделял картам больше внимания. Так, о его игре в карты в феврале 1883 г. на балу у великого князя Владимира Александровича мемуарист писал: «Игра гораздо скромнее, чем 12 лет назад. Государь никакой, по счастью, страсти к игре не имеет, а играет исключительно для препровождения времени» 381. Через несколько лет мемуарист в той же тональности пишет о равнодушии Александра III к картам: «Государь и великий князь, по счастию, играют без всякого увлечения, исключительно с целью быть чем-то занятыми, а не принужденными скитаться по гостиным и любезничать» 382.

В Петербурге, конечно, играли и по-крупному. Играли и великие князья, среди титулованных игроков часто появлялся младший брат Александра III, великий князь Владимир Александрович. Увлечение мужа в полной мере разделяла его жена Мария Павловна: «Еду вечером к Скалонам, где великая княгиня Мария Павловна держит банк в рулетку, а великий князь Владимир играет в винт» 383.

Николай II картам предпочитал домино и биллиард, но императрица Александра Федоровна в карты играла охотно. Мемуаристка упоминает, что «императрица была большой любительницей «альмы», но ей свойственна была маленькая, но простительная слабость: она не любила проигрывать!» 384.

Следует еще раз подчеркнуть, что «запойных» игроков в императорской семье не было. Игроки бывали, но до «зависимости», как сказали бы сегодня, не доходило. В карты «на интерес» играли ради легкого адреналина, хотя за границей российские великие князья немало денег оставляли в казино Монте-Карло. Там игра шла по-крупному, а казино, как известно, в проигрыше не бывают. Поэтому за великими князьями периодически числились весьма крупные карточные долги.

Деревянная гора

Трудно сказать, когда в императорских дворцах появилась такая забава, как большая деревянная гора, с которой могли кататься не только дети, но и взрослые. Скорее всего, подобная забава стала возможна, когда во второй половине XVIII в. выстроили и обжили большие дворцы с огромными залами.

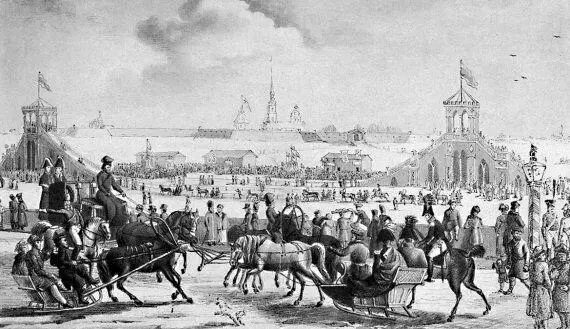

Катальные горы на Большой Неве. Н. Серракаприола. 1817 г.

Эта забава выросла из традиционных зимних, ледяных гор. В XVIII в. катание на горках было не только частью зимнего досуга простолюдинов, но и рафинированной аристократии. Во времена Елизаветы Петровны в парке при Большом Царскосельском дворце соорудили «Катальну гору». В Ораниенбауме при Екатерине II также построили павильон «Катальная горка». Причем, судя по чертежам, это была не только зимняя, но и летняя забава самодержцев. Летом катались на специальных тележках. Это, безусловно, экстремальный вид отдыха, поскольку высота ораниенбаумского павильона «Катальной горки» составляла 33 м – высота современного двенадцатиэтажного дома. Правда, скат горки находился на высоте 20 м, но и этого для экстрима вполне достаточно. По преданию, Екатерина II так и не рискнула скатиться летом с этой рукотворной горы.

Ледяные зимние горы всегда пользовались популярностью в череде зимних развлечений российской аристократии. Императрица Мария Федоровна, будучи цесаревной, так отчаянно каталась с ледяных гор в Таврическом саду зимой 1881 г., что сумела основательно расшибиться и после этого ходила «с порядочным синяком» на лице 385.

Деревянные горки в дворцовых залах появились, видимо, при Павле I, у которого была большая семья. Вероятно, деревянные горки для детей устраивались во всех императорских дворцах. По крайней мере, известно, что огромные деревянные горки для детей соорудили в Зимнем дворце, Александровском дворце Царского Села и Гатчинском дворце.

Одно из самых ранних упоминаний о подобных сооружениях относится к 1805–1807 гг. Одна из мемуаристок, описывая Арсенальный зал Гатчинского дворца, упоминает, что там была «гора для катания… Бывало, мы бежим туда с радостью после своих уроков – бежим, чтобы покататься на горе то на ногах, то на сукне, то в тележке» 386. Об этой же «гатчинской горке» упоминала в 1818 г. будущая императрица Александра Федоровна. Тогда она, молодая девушка, «попробовала скатиться с деревянной горы стоя» 387. Судя по акварелям Э.П. Гау, эта деревянная горка сохранялась в Арсенальном зале Гатчинского дворца вплоть до начала 1880-х гг. Дети же катались с подобной горки на специальных войлочных ковриках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: