Игорь Зимин - Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX в.

- Название:Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-02114-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Зимин - Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX в. краткое содержание

Из книги вы узнаете много нового и интересного о членах императорской фамилии. Поймете, что их жизнь совсем не была бесконечной чередой праздников и торжественных церемоний. Помазанники Божии – живые люди со своими характерами, вкусами, причудами, странностями, увлечениями. Каковы они были в быту? Чем увлекались на досуге? Как ладили между собой великие князья? Об этом и о многом другом рассказано в обстоятельном исследовании доктора исторических наук, профессора Игоря Викторовича Зимина.

Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX – начало XX в. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Свой фотоаппарат имел и цесаревича Алексей. По крайней мере, в 1916 г. он на свои деньги четырежды (май, июль, сентябрь и ноябрь) приобретал «фотографические принадлежности… фирмы «Кодак»». При этом, видимо, приобретал эти принадлежности за 50 %, «скидываясь» на них с мамой 428.

Представление о количестве фотоаппаратов в царской семье дают описи Гатчинского дворца. Например, в Уборной и в Шкафной комнатах великого князя Михаила Александровича хранились: аппарат фотографический типа клап-камеры, с объективом. В Передней и в Проходной комнатах Михаила Александровича: фотоаппарат «Folding Pocet Kodak» и еще три фотоаппарата 429.

Рядом с царской семьей были и другие любители с фотоаппаратами. Так, полковник А. И. Спиридович, возглавлявший Отряд подвижной физической охраны, стал фактически еще одним домашним фотохудожником, поскольку он по долгу службы был обязан постоянно находиться поблизости от императора. Значительный вклад в фотолетопись последней императорской семьи внесла и ближайшая подруга императрицы Александры Федоровны – Анна Александровна Вырубова.

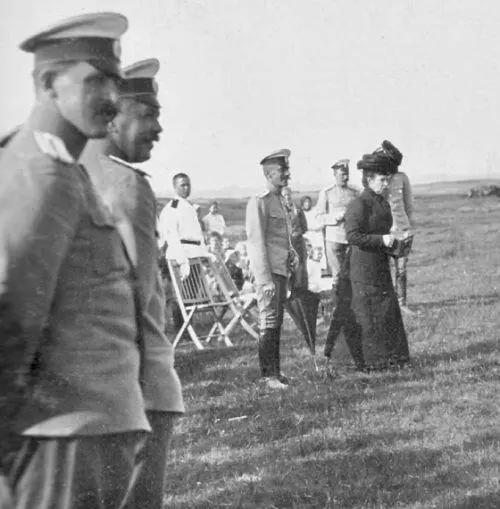

Императрица Мария Федоровна. Фото А.И. Пазетти. 1899 г.

Императрица Мария Федоровна с фотоаппаратом «Kodak» на полевых занятиях Кавалергардского полка. Фото 1912 г.

Когда в 1920 г. она по льду Финского залива бежала из советской России, то вынесла с собой несколько альбомов с фотографиями императорской семьи. Сейчас все они хранятся в библиотеке Йельского университета.

Кинематограф

Первый опыт привлечения «великого немого» для документальных съемок придворных церемоний зафиксирован в мае 1896 г. В этом году в Москве происходила коронация Николая II. Для фиксации исторической церемонии пригласили французских операторов. Эта короткая пленка стала первым документальным фильмом в Российской империи.

Начало было положено, появился и соответствующий интерес к модной технической новинке. Поэтому через месяц после коронации в Петергофе состоялось два киносеанса (7 и 13 июля 1896 г.). Оба киносеанса проводились в Большом Петергофском дворце. Примечательно, что термин «кинематограф» еще не вошел в повседневный оборот, поэтому Николай II использует привычную для него терминологию: «Показывали удивительно интересные движущиеся фотографии на экране». Но уже во второй дневниковой записи царь прибегает и к новому тогда термину «кинематограф» («синематограф»): «Обедали у Мама ив 10 ч. поехали в Большой дворец, где показывались движущиеся фотографии (кинематограф)». Из текста непонятно, каков был сюжет этих «движущихся картинок», но поскольку все происходило вскоре после коронации, то можно с большой долей уверенности предположить, что французские кинематографисты в Большом Петергофском дворце впервые представили свою продукцию заказчикам и, вероятно, показали другие документальные ленты. Таким образом, с 1896 г. придворная кинохроника стала неотъемлемой частью жизни Императорского двора.

В 1896 г. Николай II еще несколько раз столкнулся с кинематографом. В сентябре 1896 г. во время визита в Англию состоялась официальная съемка царственных гостей: «После кофе вышли вместе в сад, где нас снимали и простым способом, и вертящимся (синематограф)». Знакомство с кинематографом русского царя продолжилось в Германии. В октябре 1896 г. Николай II записал в дневнике: «Обедали в 8 час. и поехали в концертное здание, где видели действие кинематографа».

В Петербурге модная техническая новика появляется в марте 1897 г., также в доме вдовствующей императрицы Марии Федоровны Аничковом дворце. В камер-фурьерском журнале зафиксировано, что «в Танцевальном зале французским гражданином Матье был продемонстрирован «кинематоргаф» – подвижные фотографии и «эхонограф»» 430.

Со временем кинематограф стал частью повседневной жизни императорской семьи. Так, во время летнего пребывания в Царском Селе фотограф царской семьи Карл Андреевич Ягельский 1 августа 1900 г. организовал первое кинопредставление 431.

Кинопроектор Пате-Бэби. Франция. Конец XIX в.

По мере того как подрастали царские дети и Александровский дворец Царского Села превратился в жилую императорскую резиденцию, на втором этаже детской половины дворца оборудовали помещение для просмотра кинофильмов. Поначалу в Александровском дворце специального помещения «для кино» не было. Потом для просмотра кинофильмов оборудовали комнату, где проводили уроки музыки (в комнате стояли два пианино). Для просмотра кинофильмов на лицевой стене повесили экран из прорезиненной ткани, покрытый алюминиевой, серебристой краской. Кроме экрана большой проблемой оказалось стационарное размещение кинопроекционного аппарата. Для него в подвале дворца установили специальный трансформатор, выделив отдельное помещение.

Со временем кинозалы оборудовали во всех императорских резиденциях. В ноябре 1904 г. царь, будучи у матери в Гатчине, записал в дневнике: «Вечером смотрели разные сцены кинематографа Гана».

В Ливадии в 1910–1911 гг. под руководством молодого архитектора царского имения Г.П. Гущина соорудили ряд технических и служебных построек, в число которых вошел и театр. Его здание перестроили из бывшей флотской казармы, прежде также служившей местом «собраний и народных развлечений». В театре был просторный зрительный зал со сценой. На сцене установили экран, и «милый театр», как назвал его Николай II, стал еще и кинотеатром. За тематику демонстрируемых фильмов и техническое обеспечение киносеансов по-прежнему отвечал К.А. Ягельский.

Кинематографические сеансы для августейших особ устраивались и на императорской яхте «Штандарт». Для организации демонстрации фильмов иногда приглашались владельцы ялтинских кинотеатров – А.К. Салтыков и П.К. Чепатти. Среди немногочисленных кинематографических заведений Ялты театры «Одеон» Салтыкова и «Иллюзион» Чепатти были наиболее популярны.

Фильмы, предназначавшиеся для императорской семьи, в основном развлекательные. Сам Николай II определял репертуарную политику Ягельского терминами: «Интересный, веселый, забавный». Например, в дневнике он писал: «Поехали к 8 ч. на яхту к обеду… Затем наверху в столовой был забавный кинематограф»; «После чая в 5 1/ 2поехали в театр, где видели отличный кинематограф – «Одеон»».

Участие владельцев ялтинских театров в показе кинематографических лент для императорской семьи отмечалось наградами. В декабре 1911 г. директор «Одеона» А.К. Салтыков получил золотую булавку с крупным бриллиантом, а жена его – золотые дамские часы, украшенные Государственным гербом с короной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: