Адольф Эрман - Государство, армия и общество Древнего Египта

- Название:Государство, армия и общество Древнего Египта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-3408-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Адольф Эрман - Государство, армия и общество Древнего Египта краткое содержание

Историческое исследование известного немецкого ученого посвящено Египту – одному из самых древних государств мира. Используя все доступные современному человечеству источники достоверной информации – свитки папирусов из древних библиотек и архивов, надписи и рисунки из храмов и гробниц, предметы материальной культуры, обнаруженные в захоронениях мумий, древнееврейские книги и записки греческих путешественников, – автор выстраивает цепь исторических событий и дает правдивое представление о развитии египетской цивилизации трех периодов: Древнем, Среднем и Новом царствах.

Государство, армия и общество Древнего Египта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

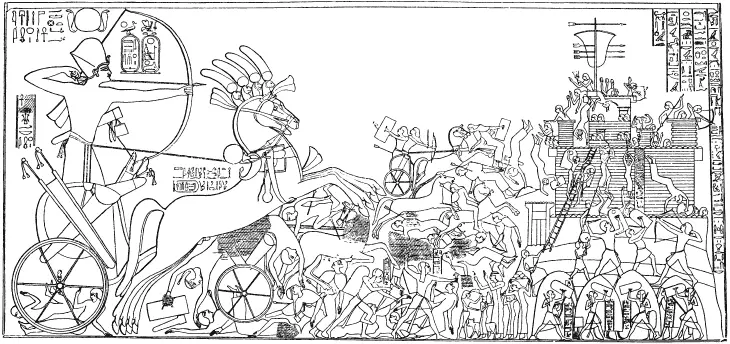

Рамсес II в сопровождении своих сыновей берет приступом сирийскую (хеттскую) крепость. Принцы Ментухерхопсет и Хамуэсе сражаются в рукопашном бою; принцы Мериамун, Аменемуэа, Сети и Сетпенра командуют войсками возле навесов, под прикрытием которых войска движутся вперед, чтобы пойти на приступ; еще два принца (не названные по имени) взбираются на стену по штурмовым лестницам (по L. D., iii. 166)

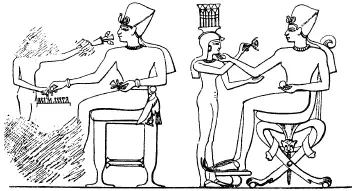

Мы почти ничего не знаем о жизни гарема, кроме того что его обитательницы развлекали монарха музыкой. Лишь один раз царь позволил нам бросить взгляд внутрь своего гарема: в здании, которое стоит перед большим храмом в Мединет-Абу, мы видим изображения Рамсеса III с его гаремными дамами [69]. Они так же, как их господин, одеты только в сандалии и ожерелья, они носят прическу царских детей, и потому некоторые ученые посчитали их дочерьми царя. Но почему здесь стали бы изображать дочерей Рамсеса III, а не его сыновей? Кроме того, изображать членов царской семьи, не указав рядом их имена, совершенно противоречит обычаям египтян. Поэтому мы со спокойной совестью можем считать, что эти красавицы с изящными фигурами – те самые дамы, которые организовали великий заговор с целью свержения Рамсеса III, о котором мы рассказывали раньше. На этих рисунках нет никаких указаний на заговор: женщины мирно играют со своим господином в любимую игру – бирюльки, приносят ему цветы и едят вместе с ним фрукты.

Царь Рамсес III с женщинами из своего гарема

При таких обстоятельствах у египетских царей, разумеется, не было недостатка в потомстве, хотя не все они были так многодетны, как Рамсес II, о котором мы можем прочесть, что он имел 200 детей, из которых нам известны 111 сыновей и 59 дочерей. На воспитание этих принцев выделялись особые средства из доходов страны – во всяком случае, в ранние времена. В эпоху Древнего царства принцы получали также должности в правительстве – например, один из них, который именовался «казначей бога», ведал доставкой гранитных блоков из каменоломен, расположенных в пустыне; другие служили верховными жрецами в гелиопольском храме, а третьи (носившие титул ерпате , что значит «принц крови») становились «верховными судьями» или «писцами божественной книги».

И почти все они были, кроме того, «главными жрецами-чтецами своего отца» и в качестве «начальников, допущенных во дворец», входили в ближний круг придворных.

В эпоху Нового царства, когда на передний план вышла армия, принцы предпочитали военные звания и назывались военачальниками своего отца. Они с большим усердием участвовали в боях и первыми отважно поднимались по лестницам при штурме вражеской крепости – по крайней мере, об этом нам сообщают официальные изображения битв. Даже те из них, кто посвятил себя занятиям жреца и в старости был верховным жрецом, как благочестивый Хамуэсе, сын Рамсеса II, в молодости также участвовали в боях.

Принцы (или, как их называли в эпоху Нового царства, «отпрыски бога») могут быть узнаны по одежде. В более поздние времена они, кроме того, всю жизнь носили локон на боку – старинную прическу ребенка, но не в его изначальном виде, поскольку вместо косы из волос у них в прическе находилась гофрированная лента.

Один из сыновей Рамсеса III с веером в руке – символом своего звания (L. D., iii. 214). (Ср. также изображения двух принцев на виньетке в предыдущей главе

Принцев воспитывали в доме их отца – в особой части дворца, которая называлась шеп –  ; их воспитатель

; их воспитатель  , который занимал одно из самых высоких мест при дворе, назывался – странно сказать – «кормилица». Во времена Аменхотепа I князь Эль-Каба Пахри был кормилицей принца Уадмеса; Семнут, фаворит царицы Хатшепсут, был кормилицей принцессы Ранофру; а Хекернехех, знатный придворный Аменхотепа II, заботился о воспитании предполагаемого наследника, Тутмоса II, и еще семи принцев. Помимо этих кормилиц-мужчин, настоящая кормилица-женщина тоже играла при дворе важную роль, например, при дворе царя-вероотступника Эхнатона «великая кормилица, которая кормила бога и покрывала голову царя» была влиятельной особой. «Покрывать голову царя» означает какую-то обязанность, которую кормилица исполняла при коронации. Во времена Нового царства один «хранитель венца» хвалился тем, что «кормил бога и украшал Гора, господина дворца».

, который занимал одно из самых высоких мест при дворе, назывался – странно сказать – «кормилица». Во времена Аменхотепа I князь Эль-Каба Пахри был кормилицей принца Уадмеса; Семнут, фаворит царицы Хатшепсут, был кормилицей принцессы Ранофру; а Хекернехех, знатный придворный Аменхотепа II, заботился о воспитании предполагаемого наследника, Тутмоса II, и еще семи принцев. Помимо этих кормилиц-мужчин, настоящая кормилица-женщина тоже играла при дворе важную роль, например, при дворе царя-вероотступника Эхнатона «великая кормилица, которая кормила бога и покрывала голову царя» была влиятельной особой. «Покрывать голову царя» означает какую-то обязанность, которую кормилица исполняла при коронации. Во времена Нового царства один «хранитель венца» хвалился тем, что «кормил бога и украшал Гора, господина дворца».

Во времена Старого и Среднего царства существовал симпатичный обычай: царь разрешал другим детям учиться при дворе вместе с его сыновьями.

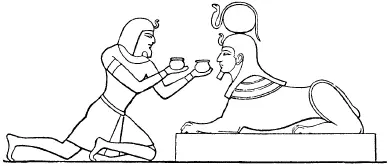

Царь приносит в жертву вино перед сфинксом – символом царского сана

Птахшепсес, который позже стал верховным жрецом в Мемфисе, был воспитан царем Микерином (Менкаур) «среди царских детей в великом доме царя, в покоях и жилище царя, и царь предпочитал его всем остальным мальчикам». Когда Микерин (Менкаур) умер, сменивший его на престоле Шепсескаф оставил Птахшепсеса среди принцев и почитал его больше, чем всех других юношей. Когда Птахшепсес достиг возраста мужчины, его величество отдал ему «великую дочь царя Матху в жены, и его величество желал, чтобы она жила с ним, а не с кем-либо еще из мужчин» [70]. Так же было и в эпоху Среднего царства: в эти времена номарх Сиута с гордостью рассказал, как он учился плавать [71]вместе с царскими детьми, а высокопоставленный дворцовый чиновник хвалился тем, что в детстве «сидел у ног царя как ученик Гора, владыки дворца» [72]. Еще один человек рассказывал [73]: «Его величество в моей молодости сажал меня у своих ног и предпочитал меня всем моим товарищам. Его величество изволил ежедневно давать мне пищу, и, когда я ходил вместе с ним, он каждый день хвалил меня больше, чем накануне». «И, – продолжает он, – я стал настоящим родственником царя». Эти последние слова легко объяснить: ему была оказана такая же честь, как Птахшепсесу: рассказчик получил в жены одну из дочерей царя.

В эпоху Древнего царства нам постоянно встречаются эти  – «царские родственники» в различных званиях и на различных должностях. Мы редко можем выяснить, какими были их родственные связи с царем, и предполагаем, что те, у кого родство с царской семьей было лишь дальним, злоупотребляли этим титулом, который когда-то получили их предки. Во времена XII династии каждый, кто был в родстве с царем, явным образом указывал, что он «настоящий родственник царя», а слова «царский родственник» без этого дополнения стали расплывчатыми по смыслу.

– «царские родственники» в различных званиях и на различных должностях. Мы редко можем выяснить, какими были их родственные связи с царем, и предполагаем, что те, у кого родство с царской семьей было лишь дальним, злоупотребляли этим титулом, который когда-то получили их предки. Во времена XII династии каждый, кто был в родстве с царем, явным образом указывал, что он «настоящий родственник царя», а слова «царский родственник» без этого дополнения стали расплывчатыми по смыслу.

Интервал:

Закладка: