Адольф Эрман - Государство, армия и общество Древнего Египта

- Название:Государство, армия и общество Древнего Египта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-3408-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Адольф Эрман - Государство, армия и общество Древнего Египта краткое содержание

Историческое исследование известного немецкого ученого посвящено Египту – одному из самых древних государств мира. Используя все доступные современному человечеству источники достоверной информации – свитки папирусов из древних библиотек и архивов, надписи и рисунки из храмов и гробниц, предметы материальной культуры, обнаруженные в захоронениях мумий, древнееврейские книги и записки греческих путешественников, – автор выстраивает цепь исторических событий и дает правдивое представление о развитии египетской цивилизации трех периодов: Древнем, Среднем и Новом царствах.

Государство, армия и общество Древнего Египта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

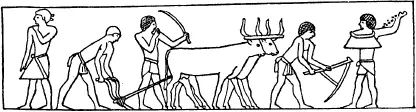

Когда разлив заканчивается, Нил отступает, оставляя то там, то тут лужи на полях. Это хлопотное время года для египетского земледельца: «поля обнажились», и он должен «работать старательно» [142], чтобы хорошо использовать благословенный дар Нила. Ему легче это делать оттого, что наконец прекратилась удушливая жара, которая в течение лета угнетала и его, и его скот. «День прекрасен, прохладно, и быки тянут хорошо; небо согласно с нашим желанием», – говорят те, кто возделывает землю, и с охотой берутся за работу, «потому что Нил был очень высоким», и мудрые люди уже предсказывают, «что это будет прекрасный год, свободный от нужды и богатый всеми травами», год, «в который урожай будет хорошим» и телята будут «иметь прекрасное здоровье» [143].

Вспашка земли плугом, ее рыхление мотыгой и сев во времена Древнего царства. (Гробница Ти, согласно Bädeker, с. 414)

Теперь главный долг крестьянина – вспахать землю; эта работа становится еще труднее оттого, что плуг, которым он должен переворачивать тяжелую почву, очень громоздок. Египетский плуг очень мало изменился с древнейших времен: он состоял из длинного деревянного лемеха [144], в который были вставлены две слегка изогнутые рукоятки, а к задней части лемеха был наискось привязан длинный шест, на переднем конце которого находился поперечный брус, прикрепленный к рогам быков. Такой была стандартная форма плуга, и она почти не изменилась за множество веков. При Новом царстве был добавлен еще канат, связывавший шест с лемехом; рукоятки тоже при Новом царстве были установлены почти перпендикулярно и снабжены выемками для ладоней, но эти изменения были незначительными.

Для вспашки земли были нужны два человека: один, собственно пахарь, нажимал на рукоятки плуга, а второй, погонщик быков [145], неутомимо подгонял своих животных палкой. Эта работа сопровождалась неизбежными у египтян криками: погонщик подбадривает пахаря: «Нажми на плуг, нажимай на него руками», призывает быков: «Тяните сильнее» – или приказывает им «повернуть», когда они доходят до конца поля [146]. Обычно плугов два, и один движется позади другого – вероятно, для того, чтобы второй вспахивал землю между бороздами, проделанными первым плугом.

Если египтяне просто хотели разрыхлить слой ила, они использовали (во всяком случае, в эпоху Нового царства) легкий плуг, который тащили люди [147]. Мы можем видеть, как четыре мальчика впрягались, а старик давил на рукояти. Такой плуг несколько отличался от плуга обычной формы – лемех состоял из двух частей, связанных вместе; он имел также длинную часть, присоединенную сзади и поворачивавшуюся наклонно вверх, когда пахарь направлял плуг.

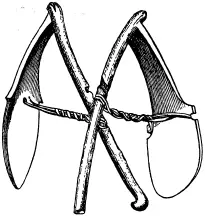

Деревянные мотыги. Из общей могилы в Фивах эпохи Нового царства (Берлин. Согласно W., ii. 252)

Однако и после вспашки нужно было еще разбить большие комья тяжелой египетской земли – чтобы земля была готова для посева. В наше время для этого прокатывают по полям борону или же «кошачью лапу» – круглый каток с шипами; а в старину пользовались деревянной мотыгой [148], которая, кажется, была собственным изобретением египтян в сельском хозяйстве. Мы вряд ли смогли бы составить о ней верное представление по рисунку  , который изображает ее в иероглифах и на рельефах; но, к счастью, у нас в музеях есть несколько образцов настоящих мотыг. Земледелец держал эту мотыгу за нижний конец ручки и разбивал лезвием комья земли. Передвигая веревку, он мог по желанию делать мотыгу шире или уже. На рисунках эпохи Древнего царства люди, работающие мотыгами, всегда изображены идущими сзади плуга; позже они, кажется, шли и впереди него тоже.

, который изображает ее в иероглифах и на рельефах; но, к счастью, у нас в музеях есть несколько образцов настоящих мотыг. Земледелец держал эту мотыгу за нижний конец ручки и разбивал лезвием комья земли. Передвигая веревку, он мог по желанию делать мотыгу шире или уже. На рисунках эпохи Древнего царства люди, работающие мотыгами, всегда изображены идущими сзади плуга; позже они, кажется, шли и впереди него тоже.

Во времена Нового царства мы также обнаруживаем их в поле одних, словно при выращивании некоторых культур крестьяне обходились без плуга и только мотыжили землю. Во все перечисленные выше эпохи применялись также деревянные молоты для разбивания комьев земли [149].

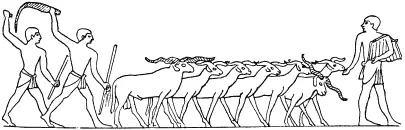

После того как земля была должным образом подготовлена, начинали высевать семена [150]. Мы видим, как «писец зерна» с важным видом стоит перед кучей семян, наблюдает за тем, как люди их сеют, и записывает, сколько раз каждый наполнял свой маленький мешок семенами. После того как семена были разбросаны, посевные работы еще не были окончены: еще нужно было вдавить зерно в плотную илистую землю. Для этого по только что засеянным полям прогоняли овец [151]. На всех рисунках, посвященных этой теме, можно увидеть одного или двух пастухов с их стадами, которые идут сзади сеятеля. Одни работники, взмахивая плетьми, гонят овец вперед; другие столь же энергично отгоняют их назад. Испуганные животные сбиваются в кучу; похоже, что один отважный баран вот-вот начнет сопротивляться: он угрожающе опустил голову; но большинство овец в страхе бегают по полю и так вспахивают его своими ногами (это выражение из надписей).

Бараны втаптывают семена в землю (из гробницы Ти, согласно Bädeker)

Такое втаптывание семян в землю изображено только на рисунках эпохи Древнего царства; возможно, этот обычай продолжал существовать и позже, но стал менее распространенным. Когда Геродот путешествовал по Египту, он заметил, что в дельте для этой цели использовали свиней; во времена Плиния об этом говорили как о давно забытом обычае, в существовании которого сомневались.

Наступало время урожая, и зерновые [152]жали коротким серпом [153], срезая им, в отличие от нашего обычая, стебли высоко над землей, иногда близко к колосьям [154], поскольку солома была бесполезна и только усложняла молотьбу.

Работа идет быстро: об этом мы можем судить по движениям людей. Однако среди них мы часто обнаруживаем стоящего без дела работника [155]с серпом под мышкой; вместо того чтобы работать, он предпочитает показывать своим товарищам на пальцах, сколько снопов он уже сжал за этот день. Разговор остальных сборщиков урожая тоже, видимо, касается главным образом их многочисленных огромных достоинств; к сожалению, их остроумные замечания совершенно непонятны для нас [156]. Время от времени в работе наступает перерыв, и страдающие от жажды работники передают один другому по кругу остроконечный кувшин [157].

Жнец (из гробницы Ти, согласно Bädeker)

Сжатый хлеб связывают в снопы, а поскольку стебли слишком коротки и из одной вязанки нельзя сделать сноп, складывают две вязанки конца– ми вместе, колосьями наружу, а потом перевязывают этот парный сноп посередине веревкой [158]. Один особенно хороший сноп отправляют с посланцем к владельцу имения, чтобы тот увидел, как хорош урожай [159]; остальное оставляют на полях, сложив в копны по три или четыре снопа в каждой. Женщины подбирают в маленькие мешки уроненные колосья [160].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: