Дж. Стюарт - Воздушная мощь — решающая сила в Корее

- Название:Воздушная мощь — решающая сила в Корее

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство иностранной литературы

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дж. Стюарт - Воздушная мощь — решающая сила в Корее краткое содержание

Аннотация издательства: Книга представляет собой сборник статей, написанных американскими офицерами, которые принимали непосредственное участие в боях во время интервенции США в Корее. В книге рассматриваются боевые действия американской авиации по завоеванию и удержанию господства в воздухе, по изоляции районов боевых действий, а также по уничтожению так называемых систем целей, то есть объектов промышленного и сельскохозяйственного значения. Русское издание рассчитано на офицеров, генералов и адмиралов Вооруженных сил Советского Союза.

Воздушная мощь — решающая сила в Корее - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

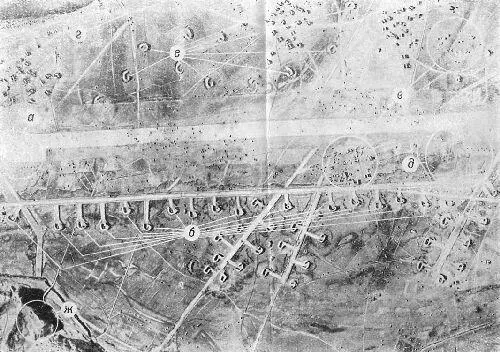

К 1945 году мы приобрели большой опыт в ведении аэрофоторазведки и дешифрировании аэрофотоснимков. Мы поняли, что не каждый самолет является достаточно хорошим для разведки. Поскольку разведывательный самолет совершал вылеты в одиночку и проникал в глубь территории противника, единственным шансом для них вернуться на свою базу являлась возможность уйти от любого преследователя. Это требовало применения в качестве разведывательных самолетов первоклассных истребителей или бомбардировщиков, с которых снималось вооружение, чтобы обеспечить им максимально возможную скорость. Мы также установили, что не всякий летчик может выполнять воздушное фотографирование. При выполнении мозаичной съемки для составления карт необходимо было точно выдерживать параллельность маршрутов полета и расстояние между ними. Во время работы автоматической камеры полет должен был быть строго горизонтальным и скорость полета постоянной. Над каждым объектом фотографирования необходимо было делать заметки о высоте фотографирования и времени дня, а также вычерчивать приближенную схему захода на фотографирование. После того как нашли широкое применение длиннофокусные аэрофотоаппараты, на разведывательных самолетах в их носовых отсеках фюзеляжа стали устанавливаться два аэрофотоаппарата с фокусным расстоянием 710, 944 или 1016 мм . Аэрофотоаппараты устанавливались с расчетом обеспечения 40-процентного перекрытия снимков. Для одновременного получения общего аэрофотоснимка на самолете устанавливался дополнительно аэрофотоаппарат с фокусным расстоянием 152 или 305 мм . Поскольку разведывательные самолеты обычно совершали полеты на высотах от 7200 до 9000 м, длиннофокусные аэрофотоаппараты давали фотоснимки в масштабе от 1: 6000 до 1: 15000, позволявшие получение детальной информации.

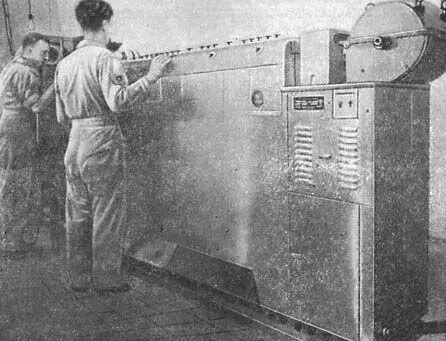

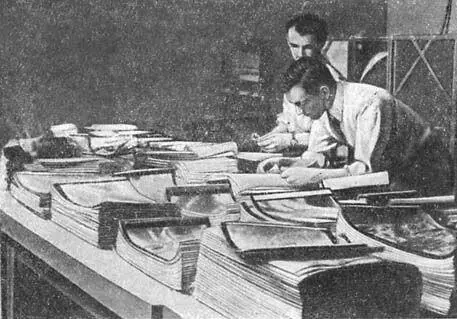

Как только самолет приземлялся, пленка доставлялась в фотоотделение, где она быстро обрабатывалась, затем делались отпечатки, которые проявлялись, промывались и просушивались. Когда снимки были готовы, фотодешифровщики, приданные разведывательной эскадрилье, быстро принимались за работу, выбирая информацию, имеющую срочное значение; они давали приближенную оценку повреждений, нанесенных во время налетов, отмечали массовые передвижения автомашин, войск, поездов и т. д. После этого снимки передавались в секцию «второй фазы», где дешифровщики извлекали из них более подробную информацию. Они определяли процент повреждений, нанесенных бомбардировкой, отмечали разрушенные здания и подсчитывали время, на которое объект выведен из строя. Они сообщали об интенсивности движения на сортировочных станциях, количестве пароходов в портах или на реках, а также о количестве и типах самолетов, находящихся на аэродромах. Наконец, в секции «третьей фазы» каждый объект изучался индивидуально, определялось количество зенитных орудий и радиолокационных станций; новые данные сравнивались с данными, полученными в предыдущих полетах над той же целью, устанавливалась пригодность к эксплуатации железнодорожных мостов на всех линиях, ведущих к определенному железнодорожному узлу; подготавливался подробный отчет об аэродромах, в котором указывались размеры и назначение каждого здания, количество, размеры, форма и тип конструкции капониров для самолетов, длина, ширина, материал покрытий и состояние взлетно-посадочной полосы, емкости для хранения топлива и т. д. Вся эта информация сообщалась командованию и отмечалась на карте, содержащей все последние изменения обстановки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: