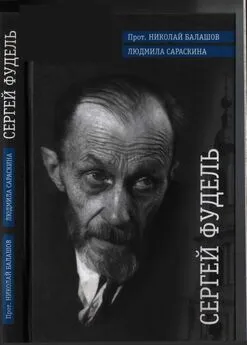

Николай Балашов - Сергей Фудель

- Название:Сергей Фудель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжница, Русский путь

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903081-11-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Балашов - Сергей Фудель краткое содержание

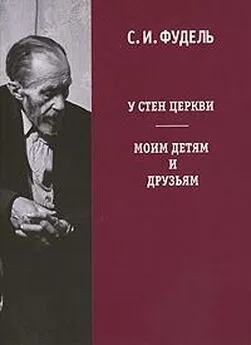

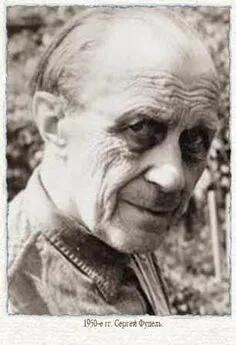

Творчество религиозного писателя Сергея Иосифовича Фуделя (1900–1977), испытавшего многолетние гонения в годы советской власти, не осталось лишь памятником ушедшей самиздатской эпохи. Для многих встреча с книгами Фуделя стала поворотным событием в жизни, побудив к следованию за Христом. Сегодня труды и личность С.И. Фуделя вызывают интерес не только в России, его сочинения переиздаются на разных языках в разных странах.

В книге протоиерея Н. Балашова и Л.И. Сараскиной, впервые изданной в Италии в 2007 г., трагическая биография С.И. Фуделя и сложная судьба его литературного наследия представлены на фоне эпохи, на которую пришлась жизнь писателя. Исследователи анализируют значение религиозного опыта Фуделя, его вклад в богословие и след в истории русской духовной культуры. Первое российское издание дополнено новыми документами из Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного архива Российской Федерации, Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации и семейного архива Фуделей, ныне хранящегося в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына. Издание иллюстрировано архивными материалами, значительная часть которых публикуется впервые.

Сергей Фудель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С. Н. Дурылин не выдержал испытания. Ни от веры, ни от Церкви он не отрекся; он просто не мог преодолеть раздвоенности души, той самой немощи веры, боящейся идти до конца, то и дело оглядывающейся назад. Фудель, глядя и на свой собственный опыт, честно писал: «И Сергей Николаевич, и я, и многие из моих современников оказались не готовыми к тому страшному часу истории, в который она тогда нас застала и в который Бог ждал от нас, чтобы мы возлюбили Его больше своего искусства, своего страха, своей лени и своих страстей. Тогда решались какие‑то судьбы, определялись какие‑то сроки, и можно ли было особенно тогда путать Евангелие с другими книгами?» [96] Там же. С. 60.

Их разделили годы одиночества на разных путях, хотя путь неволи начался одновременно: Дурылин был арестован тоже в 1922–м, отбывал ссылку в разных местах, в ссылке же отказался от дальнейшего служения и, судя по его последующим писаниям, отдалился от Церкви [97] См., например: Дурылин С. Н. В своем углу. М., 1991.

.

Дурылин попытался жить выше своей меры, выше того, что достигла душа, но не смог и остался лишь «очарованным странником». И хотя Фуделю всегда было тяжело вспоминать время своей юности — «блоковские годы раздвоенности и измен», — Дурылин все же существовал в его памяти как учитель, с которым вместе был пройден большой и светлый путь. Много лет спустя он писал о нем сыну, помня человека, не имевшего никакого диплома, но любовью охватившего всю необъятность русской литературной культуры. «Знакомство с ним расширяет горизонт внутренней жизни, толкает на то, чтобы с такой же страстью и любовью погружаться в область своего знания, искать его дна и его границы» [98] Письмо С. И. Фуделя Н. С. Фуделю от 6 ноября 1951 г. // СС. 1, 367.

. В 1952–м, недавно освободившись из третьей ссылки, С. И. Фудель писал Дурылину из Усмани: «Я очень дорожу связью дружбы между нами, которая прошла испытания наших десятилетий. Каждое ваше слово ко мне драгоценно для меня. Я бы хотел сейчас, когда вы больны, сидеть около вашей постели и не говорить, а что‑нибудь читать вам, или, может быть, писать под вашу диктовку, или же молчать, зная, что все уже прочтено и написано.

Не только воспоминания сильнее меня, но сильнее меня и вера в будущую жизнь, а так как эта вера неразрывно связана у меня с вами, то мне бывает всегда так радостно, когда я сердцем слышу вас» [99] Письмо С. И. Фуделя Н. С. Дурылину от 8 марта 1952 г. // СС. I, 392.

.

Фудель отчетливо сознавал, какое страшное, трудное, одинокое время им досталось. Он имел мужество признать — болезнь, которой был болен его друг, С. Н. Дурылин, это в какой- то степени и его собственная болезнь. Он был готов разделить ответственность своего друга, который однажды написал ему: «На Страшном суде мы с тобой будем расплачиваться по одному векселю».

Философское общество. Правдоискатели и праведники

Пятнадцатилетним, в ноябре 1916 года, Сергей Фудель впервые пришел вместе с отцом и Дурылиным в Мертвый переулок, где в доме Маргариты Морозовой, вдовы богатого промышленника, проходили заседания Религиозно — философского общества памяти Владимира Соловьева. Отец Иосиф бывал здесь нечасто, а выступал с докладами лишь дважды, оба раза — на заседаниях, посвященных памяти Константина Леонтьева. Дурылин же с 1912 года был секретарем Соловьевского общества до самого его закрытия, которое последовало через полтора года после большевистского переворота.

Религиозно — философское общество было учреждено в конце 1905 года, в разгар революционных волнений в Москве. Четырьмя годами раньше подобный опыт был предпринят в Петербурге. При помощи чиновника синодальной канцелярии Валентина Тернавцева Д. С. Мережковскому и В. В. Розанову удалось добиться разрешения обер — прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева на проведение религиозно — философских собраний. Правда, потом Победоносцев запретил продолжение встреч и публикацию их протоколов, но за полтора года своего существования собрания успели стать ярким событием русской общественной жизни и положили начало открытому диалогу между Церковью и интеллигенцией. По словам Мережковского, «впервые русская Церковь<���…>встречалась лицом к лицу со светским обществом, с культурой, с миром<���…>для внутреннего свободного общения» [100] Мережковский Д. С. Р еволюция и религия // Русская мысль. 1907. № 3. С. 31–32.

. Вячеслав Иванов считал, что интеллигенция «растревожила и, быть может, отчасти разбудила церковь» [101] Иванов В. И. О русской идее // Собр. соч.: В 4 т. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 324.

.

Изменившаяся за несколько бурных лет политическая обстановка позволила москвичам обойтись без дозволения Ведомства православного исповедания. Впрочем, в период «освободительного движения» получить разрешение, наверно, не стоило бы большого труда: обер — прокурором Синода на смену Победоносцеву недавно был назначен друг и почитатель Владимира Соловьева князь Алексей Оболенский, который и сам иногда принимал участие в заседаниях Общества.

Среди основателей Религиозно — философского общества — профессор правоведения Московского университета, религиозный философ и общественный деятель князь Евгений Трубецкой; экономист и философ, в недавнем прошлом марксист Сергей Булгаков; религиозный мыслитель Владимир Эрн; публицист Валентин Свенцицкий, основатель (вместе с Эрном) «Христианского братства борьбы» — то был «странный опыт религиозно — мечтательного революционерства», по выражению отца Георгия Флоровского; Павел Флоренский, тогда еще студент Московской духовной академии; его друг Александр Ельчанинов. Все они испытывали сильное влияние многогранной мысли Соловьева, хотя одних увлекала по преимуществу соловьевская метафизика всеединства, других — учение о Софии, третьих — теократическая социальная идея русского философа. Позднее к обществу присоединились Николай Бердяев, Вячеслав Иванов и Андрей Белый. По воспоминаниям Булгакова, организаторы этих собраний видели свои задачи в «светском пастырстве», «проповеди веры в среде одичавшего в безбожии русского общества». Позднее четверо из первоначальных учредителей — Флоренский, Булгаков, Свенцицкий и Ельчанинов — примут священнический сан и посвятят себя пастырству духовному.

Незаменимым председателем этого собрания столь ярких и столь разных творческих личностей был Григорий Рачинский, который, по словам Сергея Фуделя, умел «объединять трудно- объединяемое и премудро сглаживать ненужные углы». Рачинский был человеком, глубоко преданным Церкви. После революции этот знаток японской поэзии и исследователь творчества Ницше стал одним из руководителей возглавлявшегося А. Д. Самариным Союза объединенных приходов. Власть расценила организацию как контрреволюционную, и Рачинский дважды, в 1919 и 1931 годах, подвергался арестам. «Он очень уважал моего отца, — вспоминал Сергей Фудель, — и я помню его фигуру с седой, коротко остриженной головой на чтении Великого покаянного канона в Николо — Плотниковском храме на первой неделе Великого поста».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: