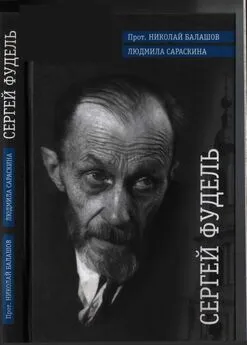

Николай Балашов - Сергей Фудель

- Название:Сергей Фудель

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжница, Русский путь

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-903081-11-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Балашов - Сергей Фудель краткое содержание

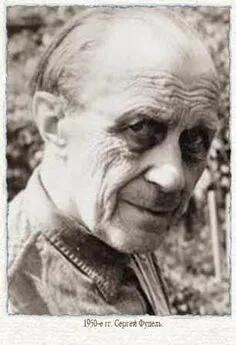

Творчество религиозного писателя Сергея Иосифовича Фуделя (1900–1977), испытавшего многолетние гонения в годы советской власти, не осталось лишь памятником ушедшей самиздатской эпохи. Для многих встреча с книгами Фуделя стала поворотным событием в жизни, побудив к следованию за Христом. Сегодня труды и личность С.И. Фуделя вызывают интерес не только в России, его сочинения переиздаются на разных языках в разных странах.

В книге протоиерея Н. Балашова и Л.И. Сараскиной, впервые изданной в Италии в 2007 г., трагическая биография С.И. Фуделя и сложная судьба его литературного наследия представлены на фоне эпохи, на которую пришлась жизнь писателя. Исследователи анализируют значение религиозного опыта Фуделя, его вклад в богословие и след в истории русской духовной культуры. Первое российское издание дополнено новыми документами из Российского государственного архива литературы и искусства, Государственного архива Российской Федерации, Центрального архива Федеральной службы безопасности Российской Федерации и семейного архива Фуделей, ныне хранящегося в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына. Издание иллюстрировано архивными материалами, значительная часть которых публикуется впервые.

Сергей Фудель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Иосифу Фуделю, а затем и его сыну пришлось на своем собственном опыте убедиться в невыдуманности одного из центральных «церковных» вопросов романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» — о том, как трудно быть служителем Христовым в России в конце XIX века (и тем более в начале XX), и о том, как чужд «миру», да и большинству духовенства дух Оптиной пустыни. Выпускники духовных семинарий и академий выходили в мир без веры, настроенные или равнодушно, или атеистически, а ведь именно они, эти равнодушные люди, «должны были блюсти угасающий огонь христианства в России и учить этому огненному учению народ» [50] " Там же.

.

Начало века и время перед Первой мировой войной были, напишет С. И. Фудель, наиболее душным и страшным периодом русского общества. «Это было время еще живой “Анатэ — мы” [51] Философская трагедия Леонида Андреева с образом современного Мефистофеля.

, еще продолжающихся “огарков” [52] Тайные кружки, собиравшиеся для ночных кутежей и оргий.

и массовых самоубийств молодежи, время разлива сексуальной литературы, когда Сологубы, Вербицкие, Арцыбашевы буквально калечили людей, время, когда жандармские офицеры читали о “розовых кобылках”, а гимназисты мечтали стать “ворами — джентльменами”, время, когда на престол ложилась тень Распутина, капризно сменяющего архиереев и министров. Главная опасность этого времени заключалась в том, что даже лучших людей оно точно опаляло своим иссушающим ветром» [53] Фудель С. И. В оспоминания // СС. I, 39–40.

.

Разрушительную работу страшного времени и его опаляющего ветра Сергей Фудель замечал, прежде всего, на отце. Если в 1891–м отец Иосиф еще мог написать своему другу К. Н. Леонтьеву о своей вере в религиозное призвание России и о своем желании для России только такого призвания, то в «страшное время» вера в это призвание пошатнулась. «“Святая Русь” умирала изнутри, идея сохранения христианства в массах терпела страшное крушение. И вот началось у него в этот последний период его жизни точно какое‑то душевное иссыхание, как у растения, лишенного подземных родников» [54] Там же. С. 39.

.

С горечью напишет Сергей Фудель о том, что медная кружка «Приходским бедным», висевшая в передней отцовского дома и предназначенная для сбора пожертвований, была рассчитана в основном на богатых гостей, которые приходили к священнику играть в преферанс и могли, уходя после многих часов игры, оставить в кружке малую толику своего выигрыша. Преферанс должен быть заполнить пустоту, образовавшуюся после увольнения из Бутырской церкви, которым закончился самый яркий период деятельности отца Иосифа — не было больше переписки с Сибирью, с тюрьмами и централами России, не было такой масштабной благотворительной работы, какая длилась целых пятнадцать лет. Отец Иосиф втянулся еще в одно предприятие — начал строить для церкви большой доходный дом — на банковские деньги. «Стройка поглощала все время: сметы, чертежи, контроль — все дела строительные легли на его плечи. Он лазил на леса вместе с архитектором, ездил в банк, писал отчеты. Деятельность ноная и небывалая для него била ключом, а душа сохла в строительной пыли. Стройка закончилась в 1913 году, а в 1915–м на даче в Сходне он написал свои письма с пометой “Открыть после моей смерти”» [55] Фудель С. И. В оспоминания // СС. 1, 40.

.

Содержание одного из таких писем — исповедей С. И. Фудель прокомментирует много лет спустя. «“Душа у меня постепенно высыхала, умирала духовная жизнь, веяние Святого Духа переставало веять в сердце”, — вот смысл того, о чем он говорил в этой исповеди, которую мы со слезами любви и страха читали после его смерти» [56] Там же. С. 41.

.

Уже шла Первая мировая война и маячила революция, но для русских юношей — богоискателей страшнее всего было видеть величайшее духовное неблагополучие Церкви, где стояли неверующие под видом верующих: оказывается, можно было числиться в Церкви, не веря в нее, можно было считать себя православным, не зная Христа, можно было верить в посты и в панихиду и не верить в загробную жизнь, в любовь и в бессмертие души. Обман казался тем страшнее, что шел не столько от людей, пропивших веру в ночных кабаках, сколько от добропорядочных, образованных русских граждан, зачастую имевших и общественный авторитет, и власть, и даже священный сан.

С. И. Фудель, как и сорок лет назад Ф. М. Достоевский, мучился вопросом: кто же может веровать? «Говорят, — писал Достоевский, — русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит Его в сердце своем искони. В этом нет никакого сомнения.<���…>Сердечное знание Христа и истинное представление о нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ Его по- своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего» [57] Достоевский Ф. М. «Дневник писателя» за 1873. Гл. V: Влас// Поли. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Л., 1980. Т. 21. С. 38.

. «Мы, русские, — утверждал Достоевский в черновиках к «Бесам», — сильны и сильнее всех потому, что у нас есть необъятная масса народа, православно верующего. Если же бы пошатнулась в народе вера в православие, то он тотчас же бы начал разлагаться» [58] Достоевский Ф. М. Б есы сПодготовительные материалы>// Там же. Л., 1974. Т. 11. С. 178.

.

Но станет ли православие своим, близким не только простолюдину, но и человеку просвещенному, образованному? Ведь если к православной вере в будущем окажутся невосприимчивы люди просвещенные, то, по слову Достоевского, «вся сила России временная. Ибо чтоб была вечная, нужна полная вера во всё.<���…>В этом всё , весь узел жизни для русского народа и всё его назначение и бытие впереди» [59] Там же. С. 179.

. Фудель стал свидетелем отпадения от веры едва ли не всего русского образованного сословия — вера в Бога и в бессмертие души не вписывалась в понятия «прогресс», «научное мышление»; религиозное просвещение не справлялось с веяниями времени.

Уже спустя двадцать пять лет после смерти Достоевского ситуация с духовенством обострилась чрезвычайно. У государства, всячески подчеркивавшего приверженность идее церковно — государственного союза, не хватало средств для того, чтобы обеспечить жизнь будущих пастырей Церкви. Учащиеся духовных школ (как правило, дети клириков) выбирали семинарское образование вовсе не потому, что хотели стать, как их родители, священной церковнослужителями. Просто это была единственная возможность получить среднее образование. Религиозный энтузиазм в семинариях угасал, молодежь устремлялась на гражданскую службу: на прииски, в промышленные предприятия. Об этом в статье «Бегство из духовного сословия» писал В. В. Розанов, видя одну из причин «бегства» в материальной неустроенности православных пастырей [60] См.: Новый путь. 1904. № 8.

. О стремлении порвать с духовным сословием, материально зависимым от паствы, свидетельствовали многие священники [61] См.: Фирсов C. J1. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890–х — 1918 гг.). М., 2002. С. 23–53. — (Сер. Церковные реформы).

.

Интервал:

Закладка: