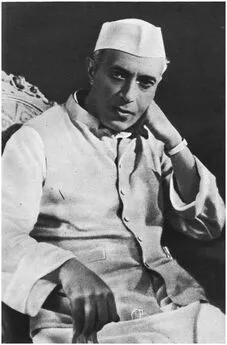

Джавахарлал Неру - Открытие Индии

- Название:Открытие Индии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство инстранной литературы

- Год:1955

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джавахарлал Неру - Открытие Индии краткое содержание

Эта книга видного политического и государственного деятеля, одного из лидеров национально-освободительного движения в Индии, ее первого премьер-министра Джавахарлала Неру была написана им в тюрьме в 1944 году, в момент, когда борьба за освобождение страны от колониального владычества близилась к победному завершению. В ней рассказывается об истории, драматических страницах освободительной борьбы, культуре, религии, быте и традициях Индии. Автор размышляет о важнейших проблемах жизни индийского народа.

Открытие Индии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нам поэтому приходится руководствоваться в своих действиях высшими идеалами эпохи, в которую мы живем, хотя мы можем

добавлять к ним что-то свое и пытаться облечь их в форму, соответствующую нашему национальному духу. Эти идеалы можно разбить на две группы: гуманизм и научный дух. Между ними издавна существовал открытый конфликт, но совершающийся сегодня великий переворот в мышлении, в результате которого все ценности ставятся под сомнение, уничтожает былые границы между этими двумя подходами, так же как и между внешним миром науки и внутренним миром самосозерцания. Гуманизм и научный дух все более сливаются, порождая своего рода научный гуманизм. Наука, оставаясь приверженной фактам, также находится на пороге проникновения в иные сферы; по крайней мере, она перестала презрительно отрицать их существование. Наши пять чувств и то, что они способны воспринять, явно не исчерпывают вселенную. За последние двадцать пять лет в представлениях ученых о физическом мире произошли глубокие изменения. Наука обычно рассматривала природу как нечто почти не связанное с человеком. Теперь же, по утверждению Джемса Джинса, суть науки состоит в том, что «человек не рассматривает более природу как нечто отличное от самого себя». Но тут вновь возникает старый вопрос, волновавший мыслителей Упанишад: как познающему познать самого себя? Как могут глаза, способные видеть внешние предметы, увидеть сами себя? И если внешнее составляет неотъемлемую часть внутреннего, а то, что мы ощущаем и воспринимаем, есть лишь отражение нашего сознания, если вселенная, природа, душа, разум и тело, трансцендентное и имманентное — все в основе своей едино, каким образом можем мы, ограниченные рамками нашего сознания, объективно постигнуть великое устройство всего сущего? Наука начала затрагивать эти проблемы, и хотя решение их может от нее ускользнуть, серьезный ученый нашего времени напоминает философа и служителя религии прошлых эпох. «В наш материалистический век,— говорит профессор Альберт Эйнштейн,— серьезные деятели науки являются единственными глубоко религиозными людьми» 129 .

За всем этим чувствуется твердая вера в науку, но в то же самое время — и опасение, что чисто фактическая, лишенная цели наука может оказаться недостаточной. Быть может, наука, проявляя столь усиленную заботу о внешней стороне жизни, игнорирует то, что составляет ее истинный смысл? Мы являемся свидетелями попыток привести мир фактов в согласие с миром духа, ибо становилось все более очевидным, что чрезмерный упор на первом из них разрушает дух человека. Вопрос, волновавший философов древности, снова возник в новой форме и в иной связи: как примирить в'нешнюю жизнь мира ^внутренней, духовной жизнью индивидуума? Врачи установили, что недостаточно лечить тело человека или даже всего общества в целом. За последние годы медики, знакомые с выводами современной психопатологии, отказались от противопоставления «органических» заболеваний «функциональным» и придают большое значение психологическому фактору. «Величайшая ошибка, допускаемая при лечении болезни,— писал Платон, — состоит в том, что существуют врачи, лечащие тело, и врачи, лечащие душу, тогда как то и другое составляет единое и неразрывное целое».

Эйнштейн, виднейший ученый, говорит, что «судьба человеческого рода сегодня больше чем когда бы то ни было зависит от его моральной силы. Путь к радости и счастью ведет через самоотречение и самоограничение во всем». Он возвращает нас внезапно из нашего гордого века науки к философам древности, от жажды власти и стремления к наживе к духу самоотречения, столь широко знакомому Индии. По всей вероятности, большинство других ученых нашего времени не согласится с ним в этом, как и со следующим его утверждением: «Я абсолютно убежден, что никакие богатства в мире не могут помочь человечеству продвинуться вперед, даже если они будут находиться в руках деятеля наиболее преданного идее. Лишь пример великих и чистых личностей способен рождать великие идеи и благородные поступки. Деньги возбуждают лишь эгоистичные чувства и вечно служат непреодолимым соблазном, толкающим их владельцев к злоупотреблению ими».

В своих попытках разрешить этот вопрос, столь же старый, как сама цивилизация, современная наука располагает многими преимуществами, неизвестными философам древности. Она обладает запасом накопленных знаний и методом, который полностью себя оправдал. Она обследовала и изучила многие области, неведомые древним. Поскольку она обогатила знания человека о многих вещах и увеличила его власть над ними, они перестали быть загадками, которые служители религии использовали в своих целях. Но есть у нее и свои минусы. Само обилие накопленных знаний затрудняет человеку составить синтетическое представление о целом, и он теряется в какой-то части этого целого, анализирует ее, изучает, частично постигает, не видя при этом ее связи с целым. Великие силы, разбуженные наукой, подавляют человека и неумолимо влекут его, часто как невольную жертву, вперед, к неведомым берегам. Темп современной жизни, постоянная смена одного кризиса другим мешают беспристрастным поискам истины. Самое мудрость теснят и толкают, и ей нелегко обрести то спокойствие и отрешенность, которые так необходимы для истинного понимания. «Ибо спокойны пути мудрости и дух ее бестрепетен».

Мы, быть может, живем в одну из великих эпох человечества, и нам приходится платить за эту привилегию. Великие эпохи всегда были полны конфликтов, неустойчивости, попыток заменить старое чем-то новым. Не существует вечной устойчивости, безопасности, постоянства. Если бы они существовали, сама жизнь прекратилась бы. Самое большее, к чему мы можем стремиться, это к относительной устойчивости и подвижному равновесию. Жизнь — это непрестанная борьба человека с человеком, а также борьба человека с окружающими его условиями. Это физическая, интеллектуальная и моральнаяборь-ба, и в процессе ее принимают определенные очертания новые явления, родятся новые идеи. Разрушение и созидание идут бок о бок, и в человеке и природе всегда можно наблюдать обе эти стороны. В основе жизни лежит принцип роста, а не застой, принцип непрерывного становления, не допускающего статичного положения.

Сегодня в мире политики и экономики наблюдается погоня за властью. Между тем, когда власть удается обрести, многое другое, представляющее значительную ценность, пропадает. Место идеализма занимают политическое надувательство и интриги, место бескорыстного мужества — трусость и эгоизм. Форма берет верх над содержанием, и власть, которой домогались с таким пылом, почему-то не приносит тех плодов, которых от нее ожидали. Ибо власть имеет свои пределы, и сила — это обоюдоострое оружие. Ни та, ни другая не могут управлять духом, хотя они могут укрепить и закалить его. «Вы можете лишить войско полководца, — говорит Конфуций,— но вы не можете отнять у простого человека его волю».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: