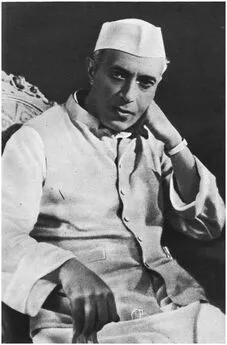

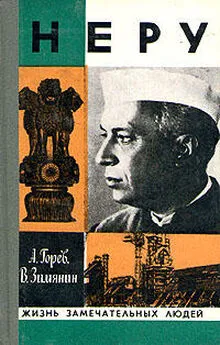

Джавахарлал Неру - Открытие Индии

- Название:Открытие Индии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство инстранной литературы

- Год:1955

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джавахарлал Неру - Открытие Индии краткое содержание

Эта книга видного политического и государственного деятеля, одного из лидеров национально-освободительного движения в Индии, ее первого премьер-министра Джавахарлала Неру была написана им в тюрьме в 1944 году, в момент, когда борьба за освобождение страны от колониального владычества близилась к победному завершению. В ней рассказывается об истории, драматических страницах освободительной борьбы, культуре, религии, быте и традициях Индии. Автор размышляет о важнейших проблемах жизни индийского народа.

Открытие Индии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Шестой и последней в этой серии является система веданты, которая, возникнув на основе Упанишад, развилась и приняла много видов и форм, но всегда опиралась на монистическую концепцию вселенной. Пуруша и пракрити санкхьи считаются не независимыми субстанциями, а видоизменениями единственной реальности — абсолюта. На фундаменте ранней веданты Шанкара (или Шанкарачарья) построил систему, которая называется адвайта веданта, или не-дуалистическая веданта. Именно эта философия представляет господствующие философские взгляды современного индуизма.

В основе ее лежит чистый монизм; единственной первичной реальностью в метафизическом смысле признается атман , абсолютная душа. Она есть субъект, все прочее — объективно. Каким образом эта абсолютная душа пронизывает все, как единое проявляется во множественном и все же сохраняет свою целостность, ибо абсолют неделим и не может быть разделен,— все это нельзя объяснить логическими рассуждениями, ибо наш разум ограничен конечным миром. Упанишады следующим образом описывают этот атман, если это можно назвать описанием: «Целое есть то, целое есть (также) это; из целого возникает целое; возьми целое от целого, (все же) целое останется».

Шанкара создает сложную и тонкую теорию познания и, исходя из известных посылок, шаг за шагом, посредством логических доводов подводит к полной системе адваитизмаилиие-ду-ализма. Индивидуальная душа есть не особая сущность, а сама абсолютная душа, хотя и ограниченная в некоторых отношениях. Ее сравнивают с пространством, заключенным в кувшине, причем атман является мировым пространством. В практических целях их можно считать отличными друг от друга, но это лишь видимое, а не реальное отличие. Свобода заключается в осознании этого единства, этого тождества индивидуума с абсолютной душой.

Таким образом, окружающий нас мир явлений становится лишь отражением этой реальности или тенью, отбрасываемой сю на эмпирическую плоскость. Его называют майя , что неправильно переводится как «иллюзия». Но это не есть небытие. Это промежуточная форма между бытием и небытием. Это своего рода относительное существование, и, таким образом, понятие относительности, пожалуй, ближе подводит нас к смыслу майи. Что в таком случае представляют собой -в этом мире добро и зло? Являются ли они также только лишенными сущности отражениями и тенями? Чем бы они ни были в конечном счете, в нашем эмпирическом мире эти этические различия имеют вес и значение. Они приобретают значение там, где действуют индивидуумы как таковые.

Эти индивидуумы, конечные по своей природе, не могут представить себе бесконечность, не ограничивая ее; они могут создавать лишь ограниченные и объективные представления о ней. Однако в итоге даже эти конечные формы и концепции покоятся в бесконечном и абсолюте. Тем самым форма религии становится относительным делом, и каждый индивидуум волен создавать такие концепции, какие он может.

Шанкара соглашался с брахманической организацией социальной жизни на кастовой основе, как отражающей коллективный опыт и мудрость народа. Но он считал, что высшего знания может достигнуть каждый человек, принадлежащий к любой касте.

В позиции и философии Шанкары чувствуется отрицание мира и уход от нормальной деятельности в поисках освобождения своего я, что было в его глазах конечной целью каждого человека. Неизменно содержится также призыв к самопожертвованию и отрешенности.

При всем этом Шанкара был поразительно энергичным и деятельным человеком. Он не был эскапистом, замыкавшимся в своей раковине или лесном убежище, занимавшимся самосовершенствованием и не думавшим о том, что происходит с другими. Шанкара родился на крайнем юге Индии, в Малабаре. Он неустанно разъезжал по всей Индии, встречаясь с огромным числом людей, доказывая, споря, рассуждая, убеждая и передавая им часть своей собственной страстности и потрясающей жизнеспособности. Он определенно был человеком, глубоко сознававшим свою миссию, человеком, который рассматривал всю Индию, от мыса Коморин до Гималаев, как свое поле деятельности и как нечто, связанное общностью культуры и проникнутое единым духом, хотя он и мог принимать различные внешние формы. Он упорно стремился объединить различные течения, волновавшие разум Индии его времени, и создавать на почве этого разнообразия единство мировоззрения. За свою короткую тридцатидвухлетнюю жизнь он проделал работу, которой хватило бы на много долгих жизней, а его могучий ум и богатая индивидуальность оставили в Индии неизгладимый след, сохранившийся даже до нашего времени. Шанкара причудливо сочетал в себе черты философа и ученого, агностика и мистика, поэта и святого, и, кроме того, он был практический реформатор и способный организатор. Он впервые создал в рамках брахманизма десять религиозных орденов, из которых четыре ведут оживленную деятельность и в настоящее время. Он учредил четыре больших мата , монастыря, разместив их далеко друг от друга, почти в четырех разных концах Индии. Один из этих монастырей находился на юге, в Срингери в Майсуре, другой в Пури на восточном побережье, третий в Двараке в Катхиаваре на западном побережье и четвертый в Бадринатхе, в сердце Гималаев. Тридцати двух лет этот брахман с тропического юга умер в Кедарнатхе среди покрытых снегом вершин Гималаев.

Эти долгие странствия Шанкары по обширной стране в ту эпоху, когда путешествовать было трудно, а средства передвижения были медленными и примитивными, говорят о многом. Сама идея этих странствий, его встречи с единомышленниками и беседы с ними на санскрите, общем языке образованных людей всей Индии, свидетельствуют о наличии существенного единства Индии даже в те далекие времена. Такие поездки, пови-димому, не были чем-то необычным в ту или даже более раннюю эпоху. Люди разъезжали по стране, несмотря на политические разделения; распространялись новые книги, и каждая новая мысль или свежая теория быстро становилась известной по всей стране, являясь предметом широкого обсуждения, а зачастую и яростных споров. Не одни только образованные люди жили общей интеллектуальной и культурной жизнью, но и простой народ часто совершал паломничества к святым местам, разбросанным по всей стране и славившимся еще с эпических времен. Все эти путешествия и встречи людей из различных частей страны должны были усиливать ощущение общности территории и культуры. Путешествовали не только представители высших каст; среди паломников были мужчины и женщины всех каст и классов. Какое бы религиозное значение ни имели эти паломничества в глазах людей, их рассматривали так же, и как праздники, во время которых можно повеселиться и повидать различные части страны. Каждое из святых мест являло картину индийских народов, представавших во всем разнообразии их обычаев, одежды и языка и вместе с тем проникнутых чувством общности этих черт и уз, которые их соединяли и приводили всех в одно место. Даже языковые различия между севером и югом не создавали больших преград для этого общения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: