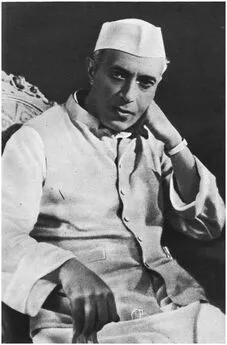

Джавахарлал Неру - Открытие Индии

- Название:Открытие Индии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство инстранной литературы

- Год:1955

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джавахарлал Неру - Открытие Индии краткое содержание

Эта книга видного политического и государственного деятеля, одного из лидеров национально-освободительного движения в Индии, ее первого премьер-министра Джавахарлала Неру была написана им в тюрьме в 1944 году, в момент, когда борьба за освобождение страны от колониального владычества близилась к победному завершению. В ней рассказывается об истории, драматических страницах освободительной борьбы, культуре, религии, быте и традициях Индии. Автор размышляет о важнейших проблемах жизни индийского народа.

Открытие Индии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Этот строй был основан на трех концепциях: самоуправляющейся сельской общине, касте и большой семье. Во всех трех случаях значение имеет группа, а отдельная личность занимает второстепенное место. Если взять каждую из этих систем в отдельности, мы не найдем здесь ничего самобытного, и для каждой из них нечто аналогичное легко найти в других странах, особенно в средние века. Примитивные республики, сходные с древними индийскими республиками, имелись и в других странах. Существовал также своего рода первобытный коммунизм. Старый русский «мир» можно в известной мере сравнить с индийской сельской общиной. Касты носят в основе своей профессиональный характер и подобны средневековым европейским ремесленным гильдиям. Китайская семейная организация весьма напоминает индусскую большую семью. Я не располагаю достаточными сведениями обо всем этом, чтобы продолжить эти сравнения и, во всяком случае, это не столь важно для тех целей, которые я перед собой ставлю. Но в целом индийский строй безусловно уникален, и по мере своего развития он становился еще более уникальным.

СЕЛЬСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. «НИТИСАРА» ШУКРАЧАРЬЯ

Существует старинная книга 10 века, дающая нам некоторое представление о государственном устройстве Индии до тюркского и афганского нашествий. Эта книга — «Нитисара» («Наука о государственном устройстве»), написанная Шукрачарьей. В ней говорится как об организации центрального правительства, так и о жизни города и села; о государственном совете при правителе и о различных государственных ведомствах. Сельский выборный совет, панчаят, обладал большой властью как исполнительной, так и судебной, и государственные чиновники относились к членам этого совета с величайшим уважением. Панчаят распределял землю, собирал налоги с урожая и по уполномочию села уплачивал государству его долю. Несколько сельских панчаятов подчинялись более крупному панчаяту, в функции которого входил надзор, а в случае необходимости и вмешательство в дела сел. Ряд древних надписей говорит о порядке избрания членов сельских панчаятов, о качествах, которыми они должны обладать, о проступках, за которые их лишают доверия. Создавались различные комиссии, избираемые ежегодно; в их состав могли входить и женщины. В случае, если член совета вел себя недостойно, он лишался полномочий. Член совета мог быть также отстранен от должности, если он не давал отчета в расходовании общественных средств. Существовало любопытное правило для недопущения кумовства: близкие родственники членов совета не могли быть назначены на общественные должности.

Эти сельские советы ревниво охраняли свои свободы; существовало правило, что воин не может войти в деревню, не имея разрешения от правителя. Если народ жалуется на чиновника, говорится в «Нитисаре», правитель «должен стать на сторону не своих чиновников, а своих поддаиных». В случае если жалобы на должностное лицо поступали от многих лиц, его увольняли, ибо «кто же не пьянеет от тщеславия, занимая высокий пост». Правитель должен был считаться в своих действиях с мнением большинства народа. «Народ могущественнее, чем правитель, подобно тому как канат, сделанный из многих волокон, достаточнопрочен, чтобы удержать льва». «При назначении должностного лица следует учитывать его работу, характер и достоинства, а не касту или происхождение». «Дух, достойный брахмана, не создается ни цветом кожи, ни происхождением».

В крупных городах имелось много ремесленников п торговцев; создавались ремесленные гильдии, объединения торговцев и ростовщиков. Каждая из этих организаций распоряжалась своими внутренними делами.

Сведения такого рода очень отрывочны, но приведенные здесь, а также и многие другие данные показывают, что в городах и в сельской местности существовала широко распространенная система самоуправления, и центральное правительство, как правило, не вмешивалось в местные дела, если причитающиеся ему налоги своевременно вносились. Обычное право строго соблюдалось, и политические и военные власти редко посягали на права, вытекавшие из обычая. Первоначальной основой аграрной системы была сельская община. Отдельные лица я семьи пользовались известными правами и имели также известные обязанности, которые были определены обычаем и охранялись.

В Индии не было обожествления монарха. В случае если монарх оказывался тираном, индийская государственная система признавала за народом право на его смещение. К Индии можно отнести изречение китайского философа Мын-цзы, жившего две тысячи лет назад: «Когда правитель обращается со своими подданными как с грязью и травой, то подданные обращаются с ним как с разбойником и врагом». В Индии само понятие «власть монарха» отличалось от понятия, характерного для европейского феодализма, где король обладал властью над всеми людьми и всем имуществом в пределах своих владений. Эту власть он передавал лордам и баронам, признавшим свою вассальную зависимость от него. Так была создана иерархия власти. И земля и связанные с ней люди принадлежали феодальному сеньору, а через него — королю. Это было развитием римской концепции права собственности. В Индии ничего подобного не было. Правитель имел право на известный налог с земли и мог передавать другим только право на сбор этого налога. Индийский крестьянин не был крепостным феодала. Имелось в наличии сколько угодно свободной земли и не было никакой выгоды в том, чтобы отнять ее у крестьянина. Таким образом, в Индии не было системы помещичьего землевладения в том виде, как она существовала на Западе, и в то же время отдельный крестьянин не был собственником своего участка земли. Оба эти понятия были привнесены значительно позднее англичанами, и результаты оказались губительными.

Иноземные завоевания сопровождались войнами и разорением, восстаниями и беспощадными расправами, они вели также к возникновению новых правящих классов, опиравшихся главным образом на вооруженную силу. Правящий класс часто отказывался признавать многочисленные ограничения своей власти, которые всегда составляли часть обычного права страны. Это привело к важным последствиям и подорвало самоуправляющиеся сельские общины, а позднее в систему поземельного налога были внесены различные изменения. Тем не менее афганские и могольские правители старательно воздерживались от посягательства на древние обычаи и порядки и не внесли в них каких-либо существенных изменений, так что экономический и общественный уклад индийской жизни оставался прежним. Гийяс-уд-дин Туглак дал своим должностным лицам твердое указание соблюдать обычаи и не смешивать государственные дела с религией, которая представляла собой частное дело, зависящее от личной склонности каждого. Но время и конфликты, а также рост централизации государственной власти медленно, но неуклонно ослабляли уважение к обычному праву. Однако самоуправляющаяся сельская община продолжала существовать. Ее распад начался только при господстве англичан.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: