Юрий Молок - Пушкин в 1937 году

- Название:Пушкин в 1937 году

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-117

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Молок - Пушкин в 1937 году краткое содержание

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

Пушкин в 1937 году - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В какую сторону должен смотреть Пушкин?

У нас часто высказывали мысль, что памятник желательно ориентировать на юг, к солнцу — для лучшего освещения. Вряд ли это так существенно. Медный всадник, например, смотрит на север и отнюдь от этого не проигрывает. Как видно, Фальконет знал, что делал, когда поставил своего Петра спиной к солнцу.

Я думаю, что скульптор может считать себя совершенно свободным в этом вопросе, тем более что площадь достаточно велика.

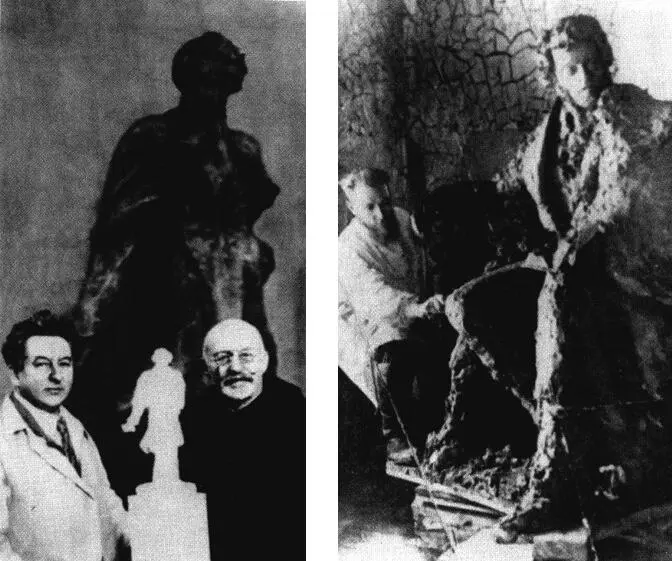

Б. Д. Королев и В. В. Вересаев у проекта и модели памятника Пушкину для Ленинграда.

Москва. 1937.

Фото.

Н. А. Бруни за работой над памятником Пушкину.

Лагерь для заключенных в поселке Чибью (ныне г. Ухта). 1937.

Фото.

Памятник должен быть лаконичен и прост, как поэзия Пушкина, где в одном стихе зачастую дается синтетический образ. Никакого многословия! Не нужно рассаживать по углам памятника Дубровского, Татьяну, Пугачева и Марию… Не следует пытаться «рукотворно» передать тот нерукотворный памятник, который воздвиг себе Пушкин. Но необходимо сделать так, чтобы каждый прохожий понимал и чувствовал, что памятник поставлен в наше время, сделан советским художником.

Нужно не имитировать классиков скульптуры, а учиться у них, создавая свою собственную, новую выразительность. Особенно я советовал бы учиться у Мартоса его умению классически передавать вещь.

Теперь, когда дело с памятником Пушкину поставлено, как говорится, на рельсы, нужно форсировать подготовку памятника Максиму Горькому.

Творчество и жизнь Алексея Максимовича непосредственно связаны с нашей жизнью и борьбой за социализм. Поэтому я целиком присоединяюсь к мнению, уже высказанному на страницах «Звезды» архитектором Е. И. Катониным, — о том, что памятник Максиму Горькому должен быть в одном из новых районов Ленинграда.

Где именно? Лучше всего на новой театральной площади, которая запроектирована вблизи Дворца Ленинградского Совета. Памятник великому пролетарскому писателю, поставленный перед зданием нового Большого театра, будет символизировать его связь с советским искусством и культурой, с нашим строительством.

Комментарии и дополнения

…в Горьком, Москве и Ленинграде будут сооружены памятники Алексею Максимовичу. — Памятник М. Горькому в г. Горьком (ныне — Нижний Новгород) установлен в 1952 г. (проект 1938 г., скульпт. В. И. Мухина); в Москве на пл. Белорусского вокзала — в 1951 г. (по проекту И. Ф. Шадра, скульпт. В. И. Мухина); в Ленинграде на углу Кировского (ныне — Каменноостровского) просп. и просп. Максима Горького (ныне — Кронверкского) — в 1968 г. (скульпт. В. В. Исаева, М. Р. Габе, арх. Е. А. Левинсон). В ходе ленинградской дискуссии за установку памятника на историческом месте, связанном с биографией писателя, т. е. на Кронверкском проспекте, где М. Горький жил в 1913–1921 гг., высказался художник Н. Э. Радлов. Напротив, архитектор Е. И. Катонин и скульптор Л. В. Шервуд выступили за сооружение памятника в новых районах Ленинграда.

Объявлен конкурс на памятник Гоголю в Москве. — Речь идет о постановлении СНК СССР от 13 мая 1936 г., на основе которого были разработаны условия конкурса проектов нового памятника Н. В. Гоголю в Москве: «Ввиду того, что памятники. В. Гоголю, установленный в 1909 году на Гоголевском бульваре, не передает образа великого писателя-сатирика, а трактует Гоголя как пессимиста и мистика, причем само исполнение памятника не свободно от ряда существенных недостатков, Всесоюзный комитет по делам искусств… объявляет конкурс на новый памятник Н. В. Гоголю» (Н. В. Гоголь. Материалы к проектированию нового памятника. М.; Л., 1936. С. 5). В дополнительном постановлении указано, «что памятник будет сооружен на старом месте, т. е. в начале Гоголевского бульвара (Арбатская площадь)» (Там же. С. 7). Правда, позднее, во время II тура конкурса на гоголевский памятник, в 1939 г., определилось новое место постановки памятника: набережная Москвы-реки близ Киевского вокзала (см.: Машковцев Н. Проблема памятника Гоголю // Искусство. 1939. № 6. С. 177). Однако потом оно было отвергнуто, и памятник, установленный по проекту скульптора Н. А. Андреева, оказался приговоренным к сносу, что и случилось через 15 лет, в 1951 г., когда он был перенесен на территорию Донского монастыря. И только через восемь лет, в 1959 г., андреевский монумент был установлен во дворе дома № 7 по Суворовскому бульвару, где Н. В. Гоголь провел последние месяцы жизни.

Мы так подробно останавливаемся на памятнике Гоголю потому, что история с ним прямо или косвенно оказала влияние и на идеи нового пушкинского памятника, который в свете этой «гоголиады» никак не должен был походить и на старый московский памятник поэту. В то же время оба московских памятника связаны между собой не только топографически (по одному бульварному кольцу), но и оказались рядом в истории русской культуры. Так, первая мысль об установке памятника Гоголю в Москве была высказана драматургом А. А. Потехиным 8 июля 1880 г. на торжественном заседании Общества любителей российской словесности, посвященном открытию памятника Пушкину. Занятен и шутливый фельетон Александра Амфитеатрова «Гоголевы дни», в котором он от имени памятника Гоголю («Новый адрес мой: Арбатская площадь, собственный монумент») обращается к «Его высокородию милостивому государю Александру Сергеевичу Пушкину, двора Е. И. В. камер-юнкеру, по Тверскому бульвару, насупротив Страстного монастыря, на собственном памятнике» ( Амфитеатров А. Заметы сердца. М., 1909. С. 7). Пушкинский памятник фигурирует и в известной статье В. В. Розанова «Отчего не удался памятник Гоголю», фигурирует со знаком минус: «…памятник Пушкину в Москве до того шаблонен, что на него невозможно долго смотреть: скучно! Этой ужасной скуки нет в памятнике Гоголю…» ( Розанов В. В. Среди художников. Пб., 1914. С. 293). Напомним также, что перед лицом футуристов оба памятника выступают вместе (см. нашу публикацию поэмы Хафиза «Бурлюки», наст. изд., с. 202–203 [33] В файле — «Глава III. Иконографические этюды», раздел «Спор футуристов с пушкинианцами у памятника Пушкину» (приложение). — прим. верст.

).

По существу памятники эти были разлучены в 1950–1951 гг., когда Пушкин был перенесен на другую сторону улицы Горького, а Гоголь убран с Гоголевского бульвара, чтобы освободить место новому памятнику. Небезынтересен малоизвестный рассказ литературоведа А. Опульского, в то время сотрудника архива Музея Льва Толстого в Москве, записанный им со слов председателя Комитета по делам искусств: «По словам Н. Н. Беспалова… памятник работы скульптора Николая Андреева неожиданно был замечен Сталиным в один из его лихих проездов по Арбатской площади; и тот высказал недоумение, почему „великий русский сатирик“ не стоит… а сидит согнувшись, точно „баба, вяжущая чулок“». Далее рассказывается, что Сталину понравился гоголевский портрет работы Ф. А. Моллера, и он приказал Маленкову и Беспалову немедленно найти скульптора, который бы сделал памятник по этому портрету, «и такой смельчак нашелся». Это был Н. В. Томский. «Якобы объявили для проформы конкурс, но проект Томского провели вне конкурса». Трудно установить, насколько правдоподобен этот мифологизированный рассказ, но характерно, что в «сталинском фольклоре» существовала и проблема памятника. Что же касается истории с Н. В. Томским, то косвенным подтверждением рассказа о его участии-неучастии в конкурсе может служить тот факт, что среди участников первого и второго туров конкурса мы не находим его имени. Особенно драматичен рассказ современника в части, касающейся последних дней жизни памятника на Гоголевском бульваре: «В ателье Томского, как говорит русская пословица, еще конь не валялся, а андреевский Гоголь был бесцеремонно опрокинут бронзовым лицом в размытую осенними дождями бульварную дорожку. На освободившемся месте стали выставлять фанерные силуэты будущего памятника — меняя время от времени размеры фигуры и размеры пьедестала. Делалось это для того, чтобы подчеркнуть „всенародность предприятия“» ( Опульский А. Вокруг имени Льва Толстого. Сан-Франциско, 1981. С. 114–116).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: