Юрий Молок - Пушкин в 1937 году

- Название:Пушкин в 1937 году

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-117

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Молок - Пушкин в 1937 году краткое содержание

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

Пушкин в 1937 году - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Пушкин читает стихи Луговскому».

Шарж Б. Б. Малаховского. 1934.

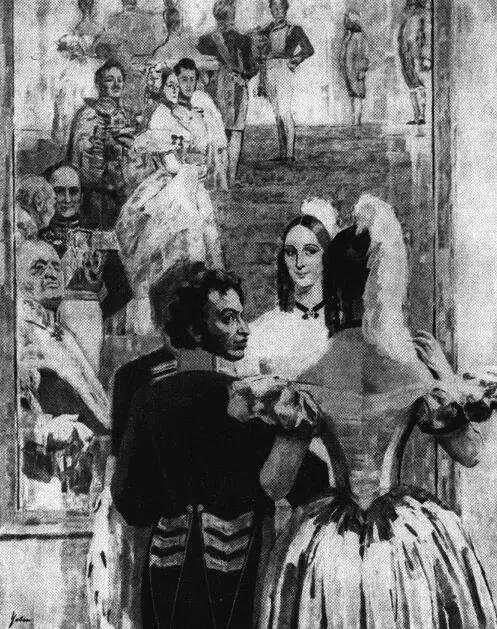

Н. П. Ульянов. Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу.

Масло. 1935–1937 (Всесоюзная пушкинская выставка 1937 г.).

В плане иллюстрирования произведений Пушкина наши издательства недостаточно осознали и взвесили всю важность и значение графической интерпретации пушкинских образов. Странным и непонятным представляется ограничение работы художника пятью иллюстрациями. Для «Евгения Онегина» и «Пиковой дамы» пять иллюстраций — чрезвычайно мало.

Пушкину никогда не везло на иллюстраторов; вспомним, как богато и великолепно иллюстрированы западноевропейские классики; вспомним таких мастеров, как Дорэ, Гранвиль, Жоанно, Менцель. Даже знаменитые рисунки Агина и Боклевского к Гоголю не подымаются на высоту иностранного иллюстративного мастерства.

Об иллюстрациях к произведениям Пушкина здесь уже говорилось так много и пространно, что я не буду подробно останавливаться на этом вопросе, а коснусь портретов Пушкина и картин биографического значения. Мы знаем, что в этой области кое-что было сделано «передвижниками» более полувека тому назад. Новые вещи подобного рода, появившиеся у нас, не превышают (за редкими исключениями) того среднего уровня, который был достигнут «передвижниками». Айвазовский, Геллер, Мясоедов и даже Репин делали тяжеловесные вещи, лишенные подлинного лиризма, не отражающие пушкинской легкости и окрыленности. Надо сказать, что и в наши дни художники не вышли еще из «передвижнических» рамок (повторяю, за редкими исключениями). Один и тот же мастер, делая несколько портретов Пушкина, изображает поэта по-разному, и начинает казаться, что он сам не верит в тех «Пушкиных», которых он делает. В образ, созданный Серовым, мы верим. Несомненно, и Трубецкой верил в того Пушкина, которого он вылепил. В том, что появилось у нас за последние годы, такой убежденности не чувствуется. Не буду касаться всех анахронизмов и нелепостей, которые до сих пор допускаются некоторыми художниками (например, Пушкин-мальчик изображен перед столом с чернильницей, подаренной поэту Нащокиным в 1832 году). Некоторые художники в своих портретах Пушкина акцентируют профессиональные признаки; обязательно изображают поэта со всеми атрибутами его «ремесла» — с листом, лежащим перед ним, с пером и т. д., словом, хотят непременно передать минуты творческого вдохновения (работы В. Е. Савинского, П. П. Кончаловского и др.). Этот упор на «профессиональные признаки» совершенно не нужен. Образ Пушкина должен быть убедительным и доходчивым без этих атрибутов. «Паспортизация» портретов Пушкина снижает их качество, придает им оттенок наивности.

Большим пробелом в нашей живописи является отсутствие полноценных картин биографического характера, которые говорили бы о жизни Пушкина, отражали бы важнейшие события этой краткой и драгоценной жизни.

Живой, подлинный Пушкин не показан еще по-настоящему в изобразительном искусстве.

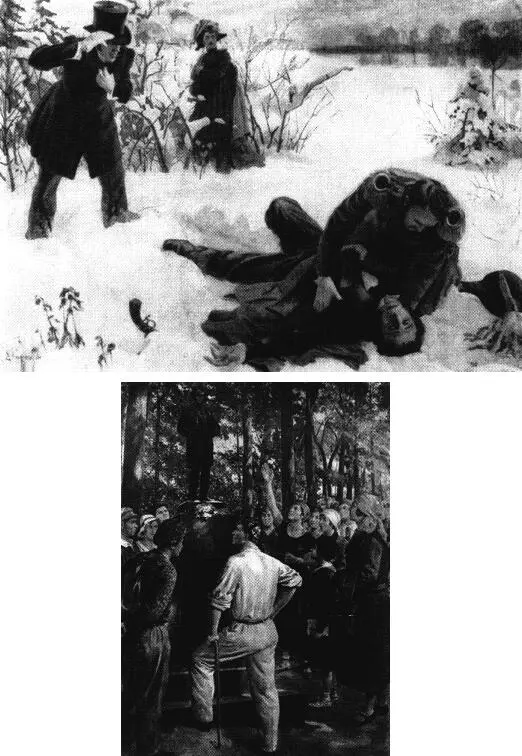

Н. И. Шестопалов пытался изобразить встречу Пушкина с Кюхельбекером, изобразил Пушкина с няней, Пушкина в Остафьеве, дуэль Пушкина с Дантесом, группу комсомольцев у памятника Пушкину в Остафьеве и пр. Типичный представитель «передвижнической» линии в живописи, Шестопалов старается возможно подробнее рассказать о событиях, не очень заботясь о самой сущности образа, об отражении стиля эпохи, о пушкинской «стихии». Над портретом Пушкина работает сейчас К. С. Петров-Водкин, можно с уверенностью сказать, что он сделает яркий и содержательный вклад в новейшую иконографию Пушкина.

Ряд интересных замыслов уже осуществила Н. К. Шведе-Радлова. Замечательный, но весьма дискуссионный портрет написал П. П. Кончаловский, вложивший много любви и труда в свою работу. Его голоногий Пушкин шокирует «эстетов», но самый образ Пушкина им понят глубоко и своеобразно. Очень удался образ Пушкина-лицеиста В. А. Фаворскому (рисунок и гравюра на дереве). Вполне удачен Пушкин и у Л. С. Хижинского (гравюры на дереве, два варианта). Надо отметить и портреты Пушкина работы Н. А. Павлова и К. И. Рудакова.

В нашей скульптурной «пушкиниане» нужно особо выделить две головы Пушкина, исполненные В. Н. Домогацким, и фигуру Пушкина, сделанную недавно В. В. Козловым.

А. А. Горбов. Дуэль Пушкина.

Масло. 1936 (Всесоюзная пушкинская выставка 1937 г.).

Н. И. Шестопалов. Комсомольцы у памятника Пушкину в Остафьеве.

Масло. 1936 (Всесоюзная пушкинская выставка 1937 г.).

Обращаясь к экспонатам сегодняшней выставки, я не вижу в «гослитиздатовских» иллюстрациях ничего существенно нового в толковании произведений Пушкина. Винить в этом нужно не столько иллюстраторов, сколько издательство, установившее крайне жесткие сроки для работ и ограничившее количество иллюстраций. Некоторые иллюстраторы пошли трафаретным путем. Так, не видно ничего свежего и нового в трактовке образа Евгения Онегина. В отличных автолитографиях К. И. Рудакова больше «мопассановского», чем пушкинского. Если сравнивать их с «онегинскими» образами Конашевича, можно найти много схожего, хотя бы в сцене последнего свидания Татьяны с Онегиным; вся разница в том, что в одном случае Татьяна опирается на правую руку, а в другом на левую, в одном случае она сидит на ампирном кресле, а в другом — на кресле стиля жакоб. Онегин в обоих случаях имеет вид слуги, ждущего приказаний.

При всех своих формальных достоинствах эти рисунки удивляют нежеланием художников по-новому проработать, по-новому интерпретировать образы Пушкина. Художественные образы становятся особенно выразительными тогда, когда они построены на характерности деталей, показаны «косвенно». «Запротоколировать» все признаки героя или точно повторить ситуации романа — это не «штука», надо, чтобы заговорили побочные факты, надо идти от частного к общему.

Рисунки Н. А. Тырсы к «Пиковой даме» — блестящие рисунки, лаконичные, простые, тонко сделанные. Но их мало, и при сопоставлении с рисунками А. Н. Бенуа к «Пиковой даме» они кажутся бедными. Правда, у Бенуа были совершенно иные возможности (полиграфические и объемные).

Рисунки А. Ф. Пахомова к «Дубровскому» благополучнее в смысле новизны. Дубровский спрятан, он как бы в тени, на первый план выдвинуты крестьяне. Может быть, новизна объясняется тем, что у Пахомова было мало предшественников. За его спиной — только плохие иллюстрации в «Ниве» и «средние» рисунки Кустодиева и Лансере. Во всяком случае, рисунки Пахомова выделяются свежестью и новизной трактовки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: