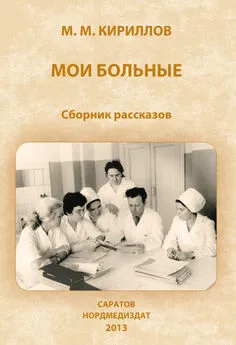

Михаил Кириллов - Мои больные (сборник)

- Название:Мои больные (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кириллов - Мои больные (сборник) краткое содержание

Книга рассказов о больных основана на личном врачебном опыте автора, на его воспоминаниях и состоит из пяти глав – ранее изданных отдельными выпусками (в 2012 – 1913 гг.).

Автор охватывает своим повествованием наблюдения, касающиеся больных в основном с заболеваниями внутренних органов, а также с инфекционной и посттравматической патологией. В книгу вошли рассказы более чем о 120 больных.

Наблюдения относятся к различным периодам работы автора: времени его учебы в ВМА им. С.М.Кирова в Ленинграде (1950 – 1956 гг.), службы в Рязанском парашютно-десантном полку (1956–1962 гг.), работы в различных военных госпиталях, в том числе в Кабуле и Ереване (1987–1989 гг.), в клиниках и госпиталях Ленинграда, Самары и Саратова и охватывают более 60-ти лет.

Особенностью описаний является форма рассказов о больных и о событиях того времени, когда эти больные жили, что придает приводимым материалам хрестоматийный характер. Рассказы написаны по памяти автора. Часть наблюдений была опубликована им ранее («Кабульский дневник военного врача», Саратов, 1996 г., «Армянская трагедия», Саратов, 1996 г. и др.). Это относится к патологии, которую он наблюдал в боевых и чрезвычайных ситуациях.

Книга рассчитана на врачей-терапевтов, в том числе специалистов высшей школы, врачей общей практики, войсковых врачей, студентов старших курсов медицинских ВУЗов и на обычных читателей.

Мои больные (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одежду мы взяли с собой, а пришедшие санитары на носилках унесли доставленного внутрь здания больницы.

Потрясенные, мы покинули приемный покой и возвратились в часть. Спустя два месяца солдат вернулся в полк и позже был уволен из армии.

Парашютный шок

С 1956-го года по 1962-ой мне пришлось служить в Рязанском парашютно-десантном полку в должности младшего врача медицинского пункта. Среди многих обязанностей было обеспечение парашютных прыжков личного состава части и собственное выполнение прыжков.

Прыжки проводились с аэростатов, с самолетов разных типов (АН-2, ЛИ-2, ИЛ-14, АН-8), и им предшествовала серьезная подготовка. Руководила всем этим парашютно-десантная служба: подготовленные мужественные офицеры. Обычно все проходило штатно, но наблюдались и сложности.

Часто это было связано с необходимостью при выброске людей уложиться в срок, выделенный для использования аэростата или самолетов. Здесь начиналась спешка – в полку и дивизионах насчитывалось до 2000 десантников. А осенью дни становились короткими.

Еще труднее было «выбросить» всех, если начинала портиться погода. Особенно если усиливался ветер, и людей начинало прикладывать о землю. Было обидно, скажем, двум ротам возвращаться в полк за 30 км «не солоно хлебавши», да еще в пешем строю. Десантников не зря называли суворовскими войсками, их редко возили на автомашинах. В этих случаях у руководителей прыжков начиналась «головная боль». Я и сам бывал в таком положении. Руководителям хотелось выполнить норму, но было страшно за людей. Оптимизм побеждал, и следовала команда «Добьем остатки!». Но все обходилось, хотя медикам работы прибавлялось.

Помню и другие опасные эпизоды. Как-то у позже выпрыгнувшего из самолета гвардейца не полностью раскрылся основной парашют, и он влетел в стропы своего предшественника. Тот инстинктивно ухватился за стропы падающего мимо него парашюта и, намотав их на руку, сдержал падение товарища. Приземлились они быстрее обычного, так как висели вдвоем на одном парашюте, но приземлились благополучно. Запасные парашюты открыть было нельзя, они бы помешали друг другу. Все это происходило у меня на глазах, они пролетели мимо метрах в 20. Командир дивизии, наблюдавший эту картину с аэродромного поля, наградил спасителя командирскими часами.

Как-то летом в один день произошли сразу два происшествия.

Прыгали с самолетов. Командир роты связи по фамилии Березка, фронтовик, выпустив своих гвардейцев в открытую дверь, выскочил и сам. В воздухе, спустя какое-то время он увидел проплывающий перед ним карабин собственного парашюта и понял, что забыл зацепиться в самолете. Мы снизу видели, как он камнем падает без парашюта. Но уже на полпути к земле он раскрыл запасный легкий шелковый парашют. Тот вспыхнул на солнце белым шариком, и падение прекратилось. Офицер приземлился нормально и как будто даже не испугался. У него за плечами была уже не одна сотня прыжков. А ведь дома его ждали сразу три Березки: жена и две дочки. Семьи, зная об этих опасностях, годами переживали за своих отцов.

К концу дня случилось и еще одно ЧП. Сержант по фамилии Муха выпрыгнул из самолета нормально, но очень скоро понял, что «чулок» не полностью сполз с самого парашюта, и тот, не раскрывшись, болтался над головой парашютиста. Десантник падал камнем, ничего не предпринимая. Все, кто был на аэродромном поле, бежали сломя голову к месту ожидаемого падения. Бежали и кричали: «Запасный, запасный!!». Наконец, когда до земли оставалось уже чуть меньше 200 метров, над головой гвардейца все-таки парашют открылся, но при этом лопнул пополам. Половинки его то расходились, и падение парашютиста возобновлялось, то сходились, и тогда падение резко замедлялось. Мы боялись теперь, что запаска может замотаться за нераскрывшийся основной парашют. Но этого, слава Богу, не случилось.

В последние минуты падения половинки лопнувшего парашюта сомкнулись, падение замедлилось, и гвардеец приземлился на обе ноги. Приземлился и встал как вкопанный. Нужно сказать, что он был ростом под два метра и весом под сто кг. Могучий как дуб. В принципе, на службу таких в ВДВ не берут.

Он стоял посреди аэродромного поля как памятник. Ничего не слышал и не видел. С лицом бледным, как мел. Вокруг него лежали рваные полотнища парашютов. Гвардейцы принесли носилки. Положили его и потащили к санитарной машине. Тащили вшестером, такой он был тяжелый. Все радовались, что парень жив.

Дали ему выпить разведенного спирта. Я осмотрел его. Давление было 160 на 100 мм рт. ст., а пульс 60. Переломов я не выявил, они могли быть, учитывая характер приземления.

Это был психологический шок. Парашютный шок. Постепенно оглушенность его проходила, он стал узнавать своих друзей, и к нему вернулся слух. Медикаментозной терапии не потребовалось. Дав ему отдохнуть в тенечке за машиной и напоив его сладким чаем, я отвез его в Рязань, в госпиталь, для более тщательного обследования. Все обошлось.

Приступ бронхиальной астмы

Саратов. Осень 1966-го года. Первое дежурство по клинике в старой областной больнице. Терапевтическая клиника была небольшой – 60 коек, но этого было достаточно для преподавания военно-полевой терапии на только что открывшемся военно-медицинском факультете. Начальником кафедры был профессор Л.М.Клячкин.

Больные поступали из области, из ЦРБ, и, следовательно, как правило, были сложными и тяжелыми.

Приступив к дежурству, я обошел все палаты. Определенный опыт у меня, конечно, был, мне приходилось дежурить и в клинике Н.С.Молчанова в Ленинграде, и в Ленинградском окружном госпитале. Но я знал: каждое дежурство неповторимо.

Среди больных выделялся больной бронхиальной астмой, пожилой профессор-терапевт из ветеринарного института. Я подсел к нему. Он кашлял, но удушья не было. Одышка у него носила экспираторный характер. Он предпочитал сидеть. В прошлом, по его словам, у него наблюдались тяжелые приступы астмы.

Дежурство шло как обычно. Сестра выполняла вечерние назначения и, по-видимому, была опытной. Завершив обход палат, я прилег на кушетке в учебном классе. Утром сестра меня разбудила, так как больному с астмой стало плохо, у него возник приступ удушья.

Больной сидел на стуле, опершись руками о стол, и, хватая воздух на вдохе, медленно и шумно выдыхал его. Вены на его костлявой шее набухали в такт дыханию. Выражение лица было мученическим, на лбу застыли капельки пота.

Сестра дала ему астмопент, ввела адреналин, но приступ продолжался. Больной уловил в моих глазах растерянность и, напрягаясь и скандируя слова, выкрикнул: «Ударь-те по дру-гому кон-цу!». Он имел ввиду введение холинолитика – атропина или платифиллина. Это было сделано и, спустя минут десять, удушье стало ослабевать. Наконец, он откашлял комочек вязкой мокроты, и ему стало настолько лучше, что он смог прилечь на подушки. Сестра принесла больному стакан горячего чая. Он успокоился и благодарно взглянул на меня.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: