Петр Вайль - 60-е. Мир советского человека

- Название:60-е. Мир советского человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Москва: АСТ, CORPUS

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-079727-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Вайль - 60-е. Мир советского человека краткое содержание

Эта книга посвящена эпохе 60-х, которая, по мнению авторов, Петра Вайля и Александра Гениса, началась в 1961 году XXII съездом Коммунистической партии, принявшим программу построения коммунизма, а закончилась в 68-м оккупацией Чехословакии, воспринятой в СССР как окончательный крах всех надежд. Такие хронологические рамки позволяют выделить особый период в советской истории, период эклектичный, противоречивый, парадоксальный, но объединенный многими общими тенденциями. В эти годы советская цивилизация развилась в наиболее характерную для себя модель, а специфика советского человека выразилась самым полным, самым ярким образом. В эти же переломные годы произошли и коренные изменения в идеологии советского общества. Книга «60-е. Мир советского человека» вошла в список «лучших книг нон-фикшн всех времен», составленный экспертами журнала «Афиша».

60-е. Мир советского человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Все это, разумеется, не означает, что эстрадные певцы поголовно перестали картавить и шепелявить, что подростки не вшивали цепочки в разрезы клешных брюк, что утратили притягательность загранпоездка или американский роман. Но не это определяло нравственный климат общества. Уже занимала господствующие позиции деревенская проза, уже вошли в моду отпуска на Орловщине и нательные кресты, уже столичные интеллигенты обзавелись родословными и лукошками, и даже среди американцев почвенник Фолкнер вытеснил интернационалиста Хемингуэя.

Оказалось, что на российской земле живет русский народ. А вот существует ли в Советском Союзе советский народ – на этот вопрос ответить к концу 60-х было нечего.

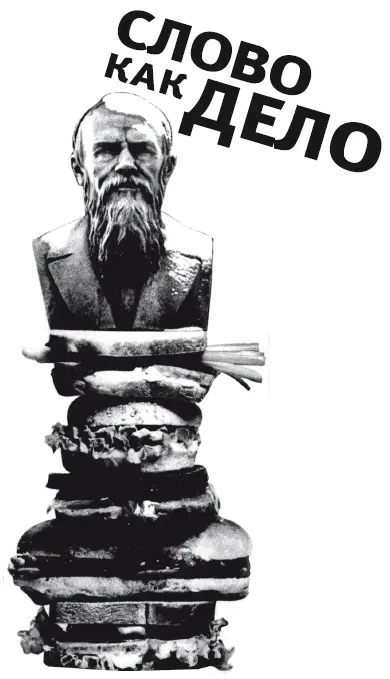

Слово как дело

Поиски жанра. Солженицын

«Книга-то получалась очень правильная, если б все сразу стали по ней жить…» 1– так писал Солженицын в одном из своих ранних романов, и эти слова, быть может, лучше других цитат из его сочинений подошли бы в качестве эпиграфа ко всей творческой жизни Александра Солженицына. То, что Солженицын моралист, учитель, пророк, бросается в глаза сразу. Но – теперь. Теперь в этом «эпиграфе» акцент неизбежно падает на директивную концовку. Это вполне объяснимо: с начала 70-х годов публицистика Солженицына с ее проповедническим пафосом заметней и влиятельней его прозы. Однако необходимо обратить внимание на первую часть формулы: речь идет о книге. Уповая на правильное переустройство жизни, Солженицын не сомневается в том, что инструмент для этого – книга. Писательское слово.

В 60-е было совершенно ясно, что Солженицын – писатель, прозаик, беллетрист. В этом качестве он воспринимался и тогда, когда в самиздате стали в конце 60-х циркулировать письма и обращения Солженицына. Это было нормальной приметой времени: письма писали и подписывали многие.

Сугубо писательскую сущность Солженицына подчеркивала его редкая художническая открытость, откровенность. Его литературные эксперименты велись прямо на глазах читателя. Поразительно, как многообразно успел предстать перед читающей публикой Солженицын за короткий период при малом числе напечатанных вещей.

За девять месяцев 62–63 гг. в «Новом мире» были опубликованы повесть «Один день Ивана Денисовича» и три рассказа – «Матренин двор», «Случай на станции Кречетовка», «Для пользы дела». А в январе 66-го еще один рассказ – «Захар-Калита» 2. И все.

При этом в 60-е – эпоху разброда и эклектики – Солженицын явил самый, пожалуй, яркий образец жанрового и стилевого разнообразия. Все пять его опубликованных произведений настолько различны, что не приходится удивляться выводу эмигрантского критика: на самом деле никакого Солженицына нет, а сочиняют под этим именем разные литераторы по приказу КГБ 3. Прийти к этой наивной гипотезе было немудрено: каждая вещь писалась как бы заново – от тематики до языка.

Солженицын словно торопился застолбить пустующие участки в новейшей русской словесности, а заодно поставить свои заявки и на уже разработанных жилах. Если вспомнить, что в 60-е театры собирались поставить еще и две пьесы писателя – «Олень и шалашовка» и «Свет, который в тебе» 4, – то охват получается необычный. Сложись по-иному общественно-политическая ситуация в стране, останься Солженицын признанным советским писателем, эти заявки могли бы сработать. Но события пошли таким путем, что только деревенская проза обязана числить «Матренин двор» среди своих источников и эталонов.

У этого рассказа вообще самая счастливая судьба. Владимир Лакшин: «Матренин двор» в читательской среде… был принят единодушнее, чем что-либо у Солженицына…» 5Лидии Чуковской эта вещь «полюбилась более первой. Та ошеломляет смелостью, потрясает материалом – ну, конечно, и литературным мастерством; а «Матрена»… тут уже виден великий художник…» 6По-видимому, так же относился к рассказу и сам автор: «Он сказал мне: «Вот теперь пусть судят. Там – тема. Здесь – чистая литература» 7.

Примечательно, что общество 60-х восприняло «Матренин двор» как некую антитезу «Одному дню Ивана Денисовича» – именно как прозу против темы. Это, конечно, неверно. Более того – это странно: если искать последовательность в общественных движениях. «Один день» был именно литературным аналогом партийной установки на правду. Позже Солженицын напишет: «На «Иване Денисовиче» и выпустил последний вздох весь порыв XXII съезда» 8. Но несмотря на этот съездовский пафос повести, она напугала шестидесятников. Произошел интересный феномен: 60-е пришли в восторг и восхищение от «Одного дня», но подсознательно оттолкнулись от него, не признав изящной словесностью. Конечно, правда была нужна, призывы к правде раздавались и сверху и снизу, но лагерные мемуары Дьякова или генерала Горбатова, к примеру, лежали в общем русле оптимистических установок эпохи. А эффектная концовка повести Солженицына ничего оптимистического не сулила: «Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов – три дня лишних набавлялось…» 9Никто не обещал реформы календаря, и ощущение безысходности ничем не уравновешивалось.

Тем не менее 60-е вычленили-таки подходящий для времени мотив. Труд. Все – от Хрущева до Лакшина – радостно схватились: Иван Денисович честно и самоотверженно трудится. А стало быть, нелепо и преступно не давать ему трудиться на свободе: «Как нужен, просто необходим был бы Шухов в своей деревне, в колхозе… Как бы он со своей совестливостью и рабочей хваткой помогал бабам тянуть колхоз…» 10

Более радикально настроенные шестидесятники могли усмотреть в образе Шухова, наоборот, позорное восхваление рабского труда – когда раб подчиняется не обреченно, а с воодушевлением.

На самом же деле – если взглянуть на «Один день» в контексте всего раннего Солженицына – повесть содержит едва ли не первое в новейшей русской литературе прославление именно профессионального труда, свободного от идеологических обертонов.

Профессионализм – открытие 60-х. До тех пор речь шла о трудовом энтузиазме в духе стахановцев, и само слово «специалист» со времен Гражданской войны имело сомнительный оттенок. В 60-е поклонение науке этот оттенок сняло, а когда произошел кризис идеалов, заложенных XX и XXII съездами, профессионализм оказался наиболее честным способом сосуществования с окружающим. Его относительная внеидеологичность позволяла соблюдать правила игры, не слишком поступаясь собой.

Профессионализм – один из важнейших мотивов у Солженицына. К его лучшим страницам принадлежат технические описания в романе «В круге первом», диспетчерские тонкости в «Кречетовке», подробности болезней и методов лечения в «Раковом корпусе». Там же старый доктор Орещенков (из любимых солженицынских персонажей) возмущается коллегой: «Он на пенсию перешел… И в этот день выяснилось, что никакой он не рентгенолог, что никакой медицины он знать больше ни одного дня не хочет, что он – исконный пчеловод и теперь будет только пчелами заниматься… Если ты пчеловод – что же ты лучшие годы терял?..» 11

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: