Александр Терещенко - Быт русского народа. Часть I

- Название:Быт русского народа. Часть I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Терещенко - Быт русского народа. Часть I краткое содержание

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости. В них все трогает нас, потому что оно близко к нашим мыслям; потому что все это наше, русское, неподдельное; все проникнуто любовью к родине, отечеству.

В середине XIX в. вышла и почти сразу же стала библиографической редкостью книга известного ученого А.В.Терещенко «Быт русского народа» — первая попытка в России научной разработки этнографического материала. Однако до сих пор она не переиздана, хотя в свое время ею зачитывались и специалисты, и простолюдины.

Семь частей, составляющих это произведение, превосходят многие известные сочинения на аналогичную тему обстоятельностью изложения и объемом, но при этом изящно написаны и доступны восприятию любого, даже самого неискушенного любителя русской старины.

В первой части, которую мы предлагаем вниманию читателя, раскрывается понятие народности, дается подробное описание жилищ наших предков, повествуется об образе их жизни, домоводстве, одежде и музыкальной культуре.

Быт русского народа. Часть I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

35

Богатыри и сподвижники: Добрыня Никитич, Александр с золотою гривною, Илья Муромец, Алеша Попович, Чурила Пленкович, Соловей Будимирович, богатырь Рогдай, Ян Усмошвец, Дюк Степанович, Иван гостиной сын, Аким Иванович, Отар Годинович, Касьян Михайлович, Поток Михайло Иванович, Василий Игнатьев-Пьяница и Тугарин Змеевич запечатлелись в памяти народа как доблестные витязи Владимира.

36

«Древн. русск. стихотв., собр. Кирш. Даниловым», изд. 1818 г… с. X, XI, 5 и 206.

37

«Никон. летоп.»: «И собрав от старост и пресвитеров детей 300, и повеле учити книгам».

38

Слог песни о полку Игоря показывает, что она сочинена южным жителем России. Некоторые слова и выражения, встречаемые в этой песне, сохранились доселе в малороссийских думах конца XVI в., и это доказывает, что Малороссия давно имела своих вдохновенных поэтов, еще до создания языка.

Из многих разбиравших песнь о полку Игоря с исторической стороны есть более удовлетворительный — П. Г. Буткова, напечат. в «Вестн. Европ.», 1821 г., № 21 и 22, в «Сын. Отеч.» и «Север. арх.», 1834 г., № 52. — Г. Бутков подвергся несправедливым замечаниям сочинителя «Сказаний русск. народ.» г. Сахарова. Уважая вполне полезные труды г. Сахарова, нельзя пропустить без замечания ошибочных его нареканий. Он, между прочим, говорит, — см. его «Сказания русск. нар.», в статье: «Русская народ, литература», с. 58–60, изд. 1841 г. и «Песни русск. народа», ч. 5, с. 222–228. — «Критические исследования г. Буткова заслуживают особенного внимания. Идя своим путем, он сам разыскивал, не верил чужим толкованиям. Эту самобытность г. Буткова встречаем мы во всех его исследованиях». После этого прибавляет, что он несправедливо толкует древние слова, которые не объяснил и сам г. Сахаров. Он говорит далее: «Мнение г. Буткова о местоположении Тмуторакана, замечательно своею новостию изысканий от всех других: он полагает, что его искать должно не в Тамани, но на пути из Киева к Полоцку, на правой стороне Остра, при соединении этой реки с Десною, где теперь село Старогородка, в одной версте ниже города Остра, в 60 верстах от Киева». Г. Сахаров не так это понял. Г. Бутков, говоря о побеге Всеслава из Белгорода чрез Киев и Тмуторакань, указывал, что тут разумеется Тмуторакань не Таманская, а тот город Тмуторакань — Остроческий, который упоминается в географическом отрезке XIV в. в числе киевских городов. Сахаров говорит еще: «что же касается до непонятных слов, встречающихся в описании слова о походе Игоря, то Г. Бутков почти не обратил на них внимания». Г. Бутков не брался объяснять непонятные слова; он писал нечто к слову, а не о всем слове, и г. Сахаров упустил из виду, что г. Бутков объяснил отчетливо события Игорева похода. Я не вхожу в дальнейший разбор исследования по этому предмету г. Буткова, которого труды весьма важны для нашей критической истории.

Очень многие покушались объяснить «Слово о полку Игоря», и каждый из них писал по своему мнению. Вот одно только исчисление писателей по предмету, доселе не истолкованному. 1. Граф А. И. Мусин-Пушкин. Он первый открыл в 1795 г. и напечат. в 1800 г. — 2. А. С. Шишков напеч. в 1805 г., потом перепечатал в 1826 г., и помещено в поли. собр. его сочинений и переводов. 3. Я. Пожарский в 1819 г. 4. Н. Грамматин объяснял в прозе и стихах, 1823 г. 5. Н. А. Полевой в 1830 г. в 3 т. «Ист. русск. нар.». - 6. А. Ф. Вельтман, в 1833 г. 7. М. Максимович, 1837 г. Переводили в стихах: 8. Серяков, 1803 г. 9. Палицын, 1808 г. 10. Язвицкий, 1812 г. 11. Левитский, 1813 г. Иностранные переводчики на немецкий яз.: 12. Славянин Юнгман, 1810 г. 13. Миллер и 14. Зедерман. Последний объяснения гт. Карамзина и Шишкова назвал перлами. 15. Куприян Годебский на польский яз. 16. Вацлав Ганка, славянин, на чешский яз. 17. Аджит поместил перевод «Игорева слова» в сербском альманахе «Голубице». 18. Авг. Белевский объяснял «Слово о полку Игореве» на польск. яз. 19. Дм. Дубенской представил новые объяснения на «Слово о полку Игореве» — оно напеч. в «Русск. достопамятн.», ч. III, 1844 г.

39

Кар. «И. Г. Р.», т. 6, с. 145–148.

40

Мы знаем, что Филарет по возвращении из девятигодичного плена (1619 г. июн. 14) был возведен в патриаршеское достоинство (июн. 22); потом сделался ближайшим советником своего сына. «Нов. Древн. библ.», ч. 6, с. 125, изд. 1788 г.

41

<���Лисовский-Янович А.-И. играл заметную роль в событиях Смутного времени, разграбил Коломну, осаждал Троицкий монастырь, долго опустошал разные русские области>.

42

Иностранцы, называя нас варварами, описывали как жителей новооткрытой части света. Но они забыли, что эти варвары были умом сильные и с безграничной любовью к своему отечеству; что эти варвары не дозволили просвещенным народам выбрать из среды их властелина. Народ наш славился и в то время самобытностью и Православием; государские сановники — гибкостью политики и умом дальновидным, ибо уничтожили домогательства Польши и Швеции в избрании их королей в наши цари. Некоторые из наших дворян сражались еще в Тридцатилетней войне и запечатлели свои подвиги кровавыми ранами. Олеарий, секретарь шлейзвигголштинского посольства, приезжавший в Москву в 1633 г., говорит, что между Копорьем (Capurga) и Нотебургом (Шлиссельбургом) русский боярин Базалович угощал посольство вкусными яствами и за столом играла музыка; что Базалович участвовал в Лейпцигской битве в 1631 г. и показывал свои раны, полученные им; что боярин не только храбрый, но обходительный и любезный. — Олеар. «Offt begehrte Beschreibung der' Neuen Orientalischen Reise», с 9, изд. Шлейзв., 1647 г., in. f.

43

Нотебург, переименованный после завоевания в Шлиссельбург, взят 1702 г. окт. П. Голик. «Деян.». П. В., ч. II, с. 86. — Приобретение Нотебурга было столь важное, что Петр Великий установил ежегодное торжественное молебствие, которое совершается поныне в день взятия во всех церквах наравне с Кучук-кайнардж<���ий>ским миром и другими победоносными воспоминаниями. Герой Шлиссельбурга кн. Михаил Михайлович Голицын был впоследствии фельдмаршалом. — В «Моск. вед.» за 1843 г., № 89, июля 27 ошибочно сказано, что он взял Шлиссельбург окт. 12. — См. статью, напечатанную в том номере: «Жизнь кн. М. Голицына». Он помер в 1730 г. дек. 10; погребен в Москве в Богоявленск. мон., в Китай-городе.

44

После взятия Смоленска, авг. 6, 1812 г., см. «Письма русск. офицера» Фед. Глинки.

45

Кар. «И. Г. Р.», т. 7, пр. 406; Pauli Jovii «De legatio Moscoviae».

46

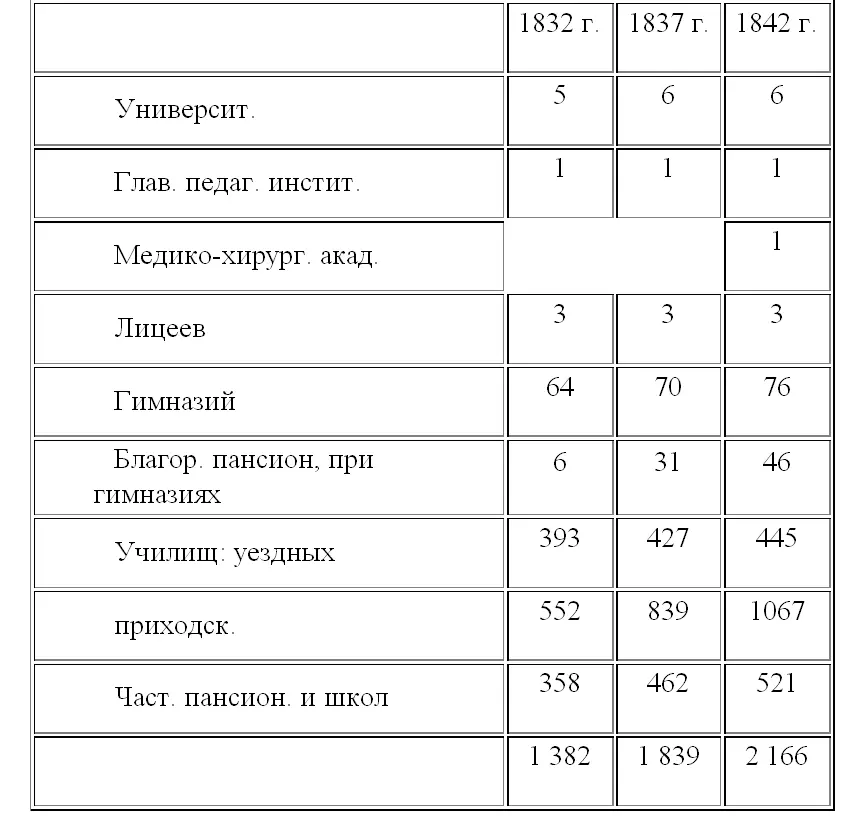

Постепенное возрастание учебных заведений, через пять лет:

Сначала было в империи учебн. завед. 784, т. е. 1 унив., 1 академ., 12 гимн., 40 благ. панс, 52 уезд., 515 приход. и 163 частн. училища. Тогда же было учащих и других должностных лиц 4 836, через пять лет 6 208, а в 1842 г. 6 767.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: