Борис Носик - С Лазурного Берега на Колыму. Русские художники-неоакадемики дома и в эмиграции

- Название:С Лазурного Берега на Колыму. Русские художники-неоакадемики дома и в эмиграции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Носик - С Лазурного Берега на Колыму. Русские художники-неоакадемики дома и в эмиграции краткое содержание

Это книга о славных (но не слишком известных ныне на родине) русских художниках, вдохновенным и неустанным трудом добившихся успеха во Франции и в США, разумно остерегавшихся длинной руки террора, однако не всегда помнивших, что нельзя дважды войти в ту же самую реку…

Ныне картины их всемирно признаны и бесценны, но многие загадочные подробности их жизни и творчества критики и биографы обходят стороной на их незабываемой родине, которую один из эмигрантских гениев (В. В. Набоков) недаром называл «чопорной». Это книга о перипетиях жизни и творчества Юрия Анненкова, Зинаиды Серебряковой и ее талантливых парижских деток, а также Николая Колмакова, Александра Яковлева, Василия Шухаева, Ольги Бернацкой, Веры Гвоздевой…

С Лазурного Берега на Колыму. Русские художники-неоакадемики дома и в эмиграции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Что до Юрия Анненкова, то в Петербург он вернулся из Парижа (через Швейцарию) перед войной, вернулся уже вполне себя зарекомендовавшим художником. Если впервые в парижском Салоне Независимых (в 1911 году) он выставлял лишь свои эскизы несостоявшейся церковной стенописи, то в 1913 году он выставил уже три пейзажных картины на французские темы.

Вернулся он домой обогащенный достижениями разнообразных «измов», главным образом, сюрреализма и кубизма, кое-какого «симультанизма», в общем, был пылкий «футурист». Хотя к первым актам рождения русского футуризма он опоздал, зато приехал к самому пику футуризма (и кубофутуризма) и везде успел поучаствовать.

Уже в 1913 году он дебютировал в качестве художника-декоратора в театре Николая Евреинова «Кривое зеркало»: оформил спектакль «Хомо сапиенс».

По возвращении Анненков пишет картины, а еще чаще рисует карикатуры и шаржи для «Сатирикона» и «Аргуса», «Лукоморья», «Театра и искусства», «Солнца России», «Весны», для домашнего журнала дачного соседа Корнея Чуковского — знаменитой уже тогда «Чукоккалы».

Война почти не изменила жизнь столичных художников. Изменилось только название города, побольше стало официального патриотизма в этом космополитическом городе, который с патриотическими целями был переименован в Петроград. От реальной защиты отечества художникам и поэтам (и хилякам, как Кузмин, и молодым детинам, вроде Маяковского) удалось отвертеться. Одни объявили себя убежденными противниками мировой бойни, другие отвертелись молча. Одним помогли это сделать родственники (как Шагалу), другим М. Горький (как Маяковскому). На войну ушли два петроградских героя — Николай Гумилев и Бенедикт Лившиц (оба позднее были расстреляны большевиками)…

Анненков подолгу жил теперь на семейной даче в Куоккале, а в городе посещал пронинские богемные подвалы — сперва «Бродячую собаку», потом «Привал комедиантов» и, конечно, бывал в театрах, в салонах авангарда, на дружеских попойках.

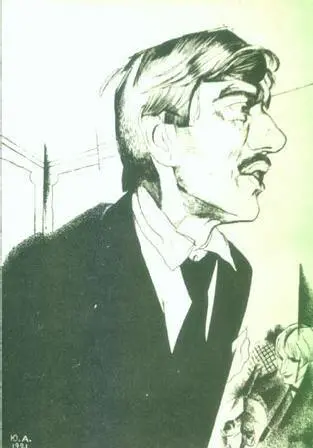

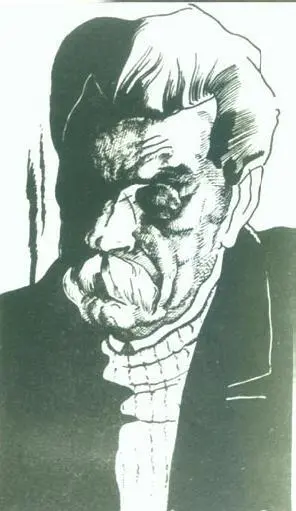

К 1916 году укрепляется репутация молодого Анненкова как художника-портретиста, одного из лучших в столице портретистов. За последующие семь лет он создает настоящую портретную галерею русских писателей, артистов, художников — пишет портреты Горького, Ахматовой, Бенуа, Ремизова, Кузмина, Гржебина, Чуковского, Сологуба, Пастернака, Евреинова, Хлебникова, Судейкиной-Глебовой, Пудовкина…

Первые портреты-шаржи Анненков начал рисовать вскоре по возвращении из-за рубежа — у себя на даче, в мирной, комфортабельной и веселой Куоккале: рисовал в альбом «Чукоккала» у соседа Чуковского, рисовал мирное семейное сборище на даче у знаменитых здешних хозяев лавки — у Вейалайненов. Позднее, все глубже погружаясь в журнальную работу и забавы петроградской богемы, ближе знакомясь с гениями и звездами Серебряного (все еще серебряного) века, Анненков начинает свою знаменитую серию портретов. В них поначалу еще много от шаржа и карикатуры. Одни (вроде портрета Распутина) сделаны исподтишка, другие с согласия терпеливых и терпимых героев. Вот Ремизов, например, по воспоминаниям Анненкова, даже одобрял карикатуру. «По мне: лучший портрет тот, — написал Ремизов, — где карикатурно, а значит, не безразлично».

«Впрочем, работая над портретом Ремизова, — комментирует эти слова сам Анненков, — я отнюдь не думал о «карикатуре». Я просто старался, как во всех других моих портретах, переложить видимое в графические (или в иных случаях — живописные) формы. Это, конечно, нельзя назвать «воспроизведением натуры». Это только ее графическая (или живописная) квинтэссенция. В искусстве форма завладевает видимым и ощущаемым, завладевает содержанием, сюжетом, и, завладев ими, сама превращается в них».

Я думаю, что это, вполне обиходное для тех времен кредо нуждается в кратких уточнениях. Анненков настойчиво напоминает, что он был как-никак футурист и кубист. Кубизм и футуризм он привез в своем багаже из Франции, но мог бы увлечься ими в родном Питере, в Москве или даже в Тифлисе. Конечно, ноги у кубизма росли из Парижа. Парижская легенда утверждает, что увидев пейзаж Жоржа Брака «Дом в Эстаке», знаменитый Матисс воскликнул «Слишком много кубизма». С тех пор стараниями того же Брака, изобретательного Пикассо и их последователей кубизма стало еще больше. Кубизм, как отмечают знатоки, означает отход от визуальной достоверности, от создания некоего подражанья природе на холсте или в камне к созданию самоценного произведения искусства. По наблюдению Николая Бердяева, «кризис живописи как бы ведет к выходу из физической материальной плоти в иной, высший план». Кубисты расширяют пределы оптического видения, уничтожают перспективу, рассматривают предметы с нескольких точек зрения, и многомерность пространства вводит в картину четвертое измерение — время. Однако в отличие от футуристического динамичного времени, у кубистов время представляет «статичную» субстанцию… Что же до русского кубо-футуризма, то он стремился соединить динамику и статику. Анненков тоже говорил о соединении футуризма с кубизмом, но до него этим занимался Малевич. Развитием кубизма занимались до Анненкова также и Гончарова, и Бурлюк, и Эстер, а еще весной 1913 года наметилось сближение группы «Гилея» с «Союзом молодежи», так что Анненкова не называют среди столпов и основоположников русского авангарда.

И все же они несомненны все эти искания в его знаменитых портретах, да он и сам, как вы отметили, пишет о своем футуризме, кубизме и поисках новой графической формы.

Как сообщает герой анненковской «Повести», первая, «сезанновская» фаза кубизма была уже пройдена русскими, равно как и следующая, аналитическая форма. Авангардисты шли дальше — к конструктивизму, супрематизму.

Есть две любопытные записи в дневнике К. Чуковского. Когда кто-то в «Современной литературе» предложил для оформления пьесы Гумилева кандидатуру Анненкова, Горький сказал:

«Но ведь у него будут все треугольники».

Это было в конце 1919 года. А когда в начале 1923 Чуковский сказал Маяковскому, что Анненков хочет написать его портрет, и Маяковский согласился на это, в их разговор вмешалась Лиля Брик. «Как тебе не стыдно, Володя. Конструктивист — и вдруг позирует художнику…»

Лиля Брик и ее муж, искусствовед и чекист, лучше прочих знали, что считалось авангардным в начале 1923.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: