Борис Носик - С Лазурного Берега на Колыму. Русские художники-неоакадемики дома и в эмиграции

- Название:С Лазурного Берега на Колыму. Русские художники-неоакадемики дома и в эмиграции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Носик - С Лазурного Берега на Колыму. Русские художники-неоакадемики дома и в эмиграции краткое содержание

Это книга о славных (но не слишком известных ныне на родине) русских художниках, вдохновенным и неустанным трудом добившихся успеха во Франции и в США, разумно остерегавшихся длинной руки террора, однако не всегда помнивших, что нельзя дважды войти в ту же самую реку…

Ныне картины их всемирно признаны и бесценны, но многие загадочные подробности их жизни и творчества критики и биографы обходят стороной на их незабываемой родине, которую один из эмигрантских гениев (В. В. Набоков) недаром называл «чопорной». Это книга о перипетиях жизни и творчества Юрия Анненкова, Зинаиды Серебряковой и ее талантливых парижских деток, а также Николая Колмакова, Александра Яковлева, Василия Шухаева, Ольги Бернацкой, Веры Гвоздевой…

С Лазурного Берега на Колыму. Русские художники-неоакадемики дома и в эмиграции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1934 году, не дождавшись мужа, уехала на родину все еще роковая и не знавшая страху Вера Гвоздева. Причем, даже не в родной Питер уехала, а в руководящую Москву, на «руководящую работу» — возглавила какое-то предприятие по изготовлению блузок и кофточек. И не только работу, но и жилье добыли репатриантке высокие покровители. Правда, поселили ее в каком-то былом церковном помещении, но тем почетнее. А Василий Шухаев вернулся в Россию в 1935 году, однако не в столичную Москву, а в провинциальный Ленинград, где по-прежнему была Академия художеств. Выяснилось, что главнее всего место работы и жилищный вопрос.

Понятно, что за полтора десятка лет общения с коминтерновской компанией и борьбы с местными трудностями успели супруги Шухаевы настроиться на отъезд. Но действительно ли погнала их в дорогу горькая нужда? Сомнительно. В 1932 Шухаев получил заказ на роспись дворца в Марокко. Собираясь в Марокко, он решил дорогой как следует поглядеть Испанию и не мелочась купил себе автомобиль. Он даже сфотографировался на память рядом с роскошным автомобилем и с гордым, тоже небезлошадным Прокофьевым. Кто еще из парижских художников-эмигрантов мог себе такое позволить? Причем, Прокофьев доверил интимному дневнику свое смущение по этому поводу: неудобно, что он в нищей России заработал на автомобиль. Но Шухаеву стесняться было нечего, он заработал в Париже…

Итак, в 1934 году неразлучные друзья расстались. Шухаев собирался в Ленинград, а Саша Яковлев (полагаю, что без долгих проволочек) уплыл в Соединенные Штаты…

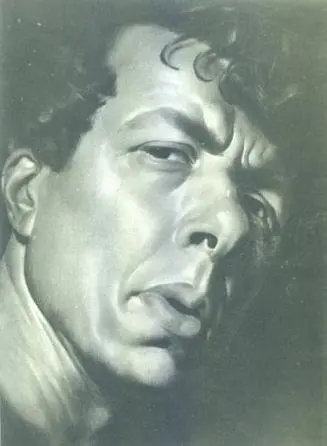

Америка приняла великого путешественника и великого рисовальщика восторженно. Известно было, что прославленный американский художник Джон Сингер Сарджент заявил незадолго до смерти, что таких рисовальщиков, как Яковлев, только два в мире. Если под вторым он имел в виду себя самого, то теперь Саша Яша оставался в единственном числе.

Великого рисовальщика привечали и в американских, и в русских компаниях. О встрече с Яковлевым в многолюдной нью-йоркской компании вспоминал позднее художник Борис Григорьев (тоже, между прочим, ученик Кардовского и тоже поздний мирискусник, тоже «неоакадемик»):

«Великий мастер и учитель, он бескорыстно выступал в каких-то американских небоскребах, на глазах у всех рисовал в натуральную величину голую модель, поставленную на эстраде, рядом со своим мольбертом. На отличном английском языке он объяснял каждую точку и каждое направление формы труднейшего человеческого тела, каждую его мышцу и каждую его кость. И в три получаса у всех на глазах являлось произведение бесподобное. И когда оно было готово, Яковлев очень мило улыбался, одевая свой пиджак и раскручивая рукава на сорочке. Кто знал эту улыбку, тот знал Яковлева».

«Однажды в такую минуту я услышал, как совершенно натурально Судейкин сказал: “Леонардо да Винчи”… и тот незабвенный вечер в Нью-Йорке послужил нашему общему слиянию: мы все перешли на ты, и Яковлеву был “заказан” нами наш общий портрет, для чего Саша сделал в один вечер, перед самым его отъездом в Бостон всех нас, работая над каждым от 24 до 30 минут (кто-то в восторге считал эти минуты и даже секунды). Присутствовали Николай Ремизов, Сергей Судейкин, Савелий Сорин, Константин Аладжалов и (пишущий эти строки) Борис Григорьев».

«Впервые я видел, как работает… Саша, но я отводил глаза и плакал, ибо читал такую тайну, от которой было страшно мне. Саша делал свою работу кусочками сангины, которая тут же лежала в круглой жестяной коробочке (хоть бы ее теперь позолотить!). Уголком этих красненьких камушков, которых нельзя было приметить в его таинственной руке, он и совершал свое быстрое чудо — чудо “лучшего из двух рисовальщиков”, как сказал Сарджент о Яковлеве».

После описанного здесь нью-йоркского шоу Яковлев укатил в Бостон, где ему предложили непыльную и хорошо оплачиваемую должность в художественной школе местного Музея изящных искусств. Он был профессором школы, учил студентов рисунку и живописи, сам писал картины и выставлялся.

Уже в 1934 году прошли у него персональные выставки в Вашингтоне (в Национальном географическом обществе) и в Бостоне (в Музее изящных искусств), а позднее также в Нью-Йорке, Чарлстоне и Питсбурге.

Конечно, Бостон не Париж, где Яковлев дружил с самим Сегонзаком, встречался с Пикассо, Браком, Матиссом, Руо, со всей русской эмигрантской элитой. И конечно, было ему скучновато в тихом Бостоне. Он скучал по Италии, по старой, доброй Европе (как позднее нестерпимо скучал по ней до самого дня смерти Мстислав Добужинский). На третьем году своей мирной американской жизни Яковлев писал в письме другу по африканской экспедиции Одуэн-Дюбрею:

«Дорогой друг, я был очень рад получить ваше письмо и услышать о конференции, посвященной нашей экспедиции. Я продолжаю вести здесь свою преподавательскую жизнь, изо всех сил стараясь не терять времени и делать кое-что свое, хотя должен признать, что атмосфера в Бостоне не слишком способствует творческой работе. Она провинциальна и консервативна… Собираюсь будущий год провести в Европе, хотя и отдаю себе отчет, что дела там идут не блестяще. Надеюсь однако продержаться год, после чего, если выживать станет трудно, решусь вернуться в Соединенные Штаты, где надеюсь снова найти место и заработать свой хлеб насущный в бостонской Школе искусств, откуда меня отпускают неохотно и где рады будут видеть меня снова — пока же для меня просто жизненно важно будет окунуться снова в будоражащую атмосферу Парижа и доброй старой и больной Европы».

Однако предвидеть, чем обернется для него свидание с Парижем и насколько больна и беззащитна перед напором диктаторов тогдашняя Европа, художник Яковлев, конечно, не мог.

Он вернулся в Париж в 1937, показался всем свежим и здоровым, а в мае 1938 года он уже умер под ножом хирурга. Нужно быть слишком смелым биографом, чтоб с уверенностью ставить диагнозы и писать эпикризы людям, погибавшим в эти душегубные годы. Есть новые словари (вроде, скажем, минской «Энциклопедии русского авангарда»), которые вообще не указывают причины смерти, а только даты — ни для тех, кто были расстреляны, ни для тех, кто были повешены, ни для тех, кто были зарезаны. Иные биографы подобросовестнее сообщают: «умер при невыясненных обстоятельствах». Так умерли в эти годы многие завсегдатаи коминтерновского Ла Фезандри (скажем, П. Вайян-Кутюрье). Другие завсегдатаи того же Ла Фезандри, были приговоренны к расстрелу (как М. Кольцов) и повешенью (как Отто Кац) или повешеным тайно, без приговора (как Мюнценберг). Иные были зарезаны (в парке, как Навашин), у себя дома или на улице. Нелегко найти причину расправы или даже повод — человек случайно попал в список «врагов народа», «шпионов» или злостных «невозвращенцев», а доносчик и штатный убийца ждали вознаграждения или награждения орденом. Легко предположить, что в такой список попал знавший множество опасных врагов народа «дважды невозвращенец» Александр Яковлев. Одновременно с ним попали в такой список лучший друг Яковлева возвращенец Василий Шухаев и его возвращенка-жена Вера Гвоздева. Конечно, во Франции человека нельзя было послать по этапу в концлагерь. Но зато его можно было убить, как правило, безнаказанно. Как известно, лечебные учреждения в те роковые годы считались подходящим местом для убийства. Конечно, в Москве все это было лучше налажено — существовали для убийства и специальные клиники (даже «кремлевские») и особые лубянские врачи. В такой клинике был зарезан ненужный властям Фрунзе. Тесть Татьяны Яковлевой (С. Либерман) намекает в своих мемуарах, что его покровитель Л. Красин с большим опасением переступал порог этой клиники. И не зря боялся…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: