Семен Федосеев - Пулеметы России. Шквальный огонь

- Название:Пулеметы России. Шквальный огонь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978-5-699-31622-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семен Федосеев - Пулеметы России. Шквальный огонь краткое содержание

Трудно переоценить роль пулеметов в развитии военного дела — оборвав миллионы жизней, они навсегда изменили лицо войны. А ведь даже специалисты далеко не сразу оценили их по достоинству, поначалу рассматривая как специальное оружие с весьма узким кругом боевых задач, — так, на рубеже XIX — ХХ веков пулеметы считались всего лишь одним из видов крепостной артиллерии. Однако уже в ходе Русско-японской войны автоматический огонь доказал свою высочайшую эффективность, а в годы Первой мировой пулеметы стали одним из важнейших средств огневого поражения противника в ближнем бою, устанавливались на танках, боевых самолетах и кораблях. Автоматическое оружие произвело настоящую революцию в военном деле: шквальный пулеметный огонь буквально сметал наступающие войска, став одной из главных причин «позиционного кризиса», радикально изменив не только тактические приемы ведения боя, но и всю военную стратегию.

Эта книга — самая полная и подробная на сегодняшний день энциклопедия пулеметного вооружения Русской, Советской и Российской армии с конца XIX и до начала XXI века, как отечественных моделей, так и зарубежных — покупных и трофейных. Автор, ведущий специалист по истории стрелкового оружия, не только приводит подробные описания устройства и работы станковых, ручных, единых, крупнокалиберных, танковых и авиационных пулеметов, но и рассказывает об их боевом применении во всех войнах, которые вела наша страна на протяжении бурного ХХ века.

Пулеметы России. Шквальный огонь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

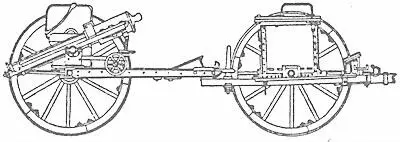

«Скорострельная пушка обр. 1871 г.» системы Гатлинга — Горлова на легком лафете с передком. Левые колеса условно не показаны. Видна укладка для патронов

Название «картечница», хоть и употреблялось широко, было слишком условным, официальное название «скорострельная пушка» вскоре перестало отвечать действительности, а с появлением скорострельных артиллерийских орудий с упругим лафетом просто рождало путаницу. Это заставило ввести уже в 1880-е годы новый термин — «пулемет». В его происхождении тоже можно уследить французское влияние — для картечниц во французском языке кроме mitrailleuse использовали еще и название canon а'balles, т. е. «пулевая пушка». В том, что потом слово «пулемет» перешло на новый, автоматический тип оружия, нет ничего необычного — во французском слово mitrailleuse так и сохранилось для обозначения автоматического оружия, да и англоязычное machinegun тоже поначалу применялось к картечницам. Первые автоматические образцы в США именовали «automatic machine gun», а в России — «автоматическими картечницами».

Ну а пока производство «4,2-линейных скорострельных пушек» 1871 г. поставил завод «Людвиг Нобель» в Санкт-Петербурге (впоследствии — «Русский дизель») — это был один изнемногих примеров серийного производства в России скорострельного оружия для армии частным заводом, развивавшим собственное станкостроение (Людвиг Нобель поставлял станки и казенным оружейным заводам). В отличие от ведущих промышленных стран, производство военного оружия в нашей стране оставалось участью прежде всего казенных (государственных) заводов. Общее развитие машиностроения в России намного отставало от таких стран, как Великобритания, Германия, Австро-Венгрия, Франция, США, где точное машиностроение активно развивали частные компании. Соответственно, переход к новой системе вооружения требовал нового переоснащения русских казенных заводов — за государственный счет и с большими закупками оборудования за рубежом. Собственное производство точных станков также приходилось ставить на самих оружейных заводах.

Капитан артиллерии В.Н. Загоскин на основе системы Гатлинга создал 8-ствольную картечницу под старый 6-линейный патрон. Завод Нобеля выпустил только 8 таких картечниц, зато отработал на них производство. А.А. Фишер на основе лафета этой картечницы разработал облегченный лафет к картечнице Горлова — до того использовали лафет полевой пушки.

К тому времени энтузиазм сторонников «скорострелок» несколько поостыл. В ходе Франко-прусской войны 1870–1871 гг. батареи 25-ствольных картечниц Реффи не принесли особой пользы в боях. Тем не менее в 1871 г. в России в артиллерийских бригадах сформировали четвертые — «скорострельные» — батареи, вооружив их картечницами Гатлинга-Горлова. С переходом в 1872 г. в полевой артиллерии к 6-батарейной структуре артбригад «скорострельные» батареи стали в них шестыми.

Не забыли и 6-ствольную картечницу Гатлинга. Ее усовершенствованием занялся инженер В.С. Барановский, и уже через два года после горловской на вооружение приняли картечницу обр. 1873 г. Гатлинга — Барановского. При облегченном лафете и парной запряжке возросла маневренность картечницы. Немаловажно было и уменьшение ее расчета с 7 до 3 человек. Картечница Барановского производства Л. Нобеля была признана лучшей на «смотре митральез», организованном египетским хедивом (турецким правителем Египта).

Эта система уже могла стать «ближе» к пехоте и кавалерии, но пехотные и кавалерийские офицеры в опытах с картечницами не участвовали, вопросы их взаимодействия почти не рассматривались, что способствовало «узкой специализации» картечниц. В том же 1873 г. по приказу Главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа великого князя Николая Николаевича-старшего провели сравнительные стрельбы четырех картечниц («скорострельных пушек») и полувзвода пехоты по одинаковым мишеням и с одинаковых дальностей. Оказалось, что «пехота скорее определила расстояние, скорее выпустила свои патроны» и притом — с большей меткостью. В сочетании с выявленными эксплуатацией частыми задержками в работе механизмов это не прибавляло рукояточным картечницам популярности.

«СКОРОСТРЕЛЬНЫЕ ПУШКИ» ОБР. 1871 И 1873 гг

В системе Гатлинга ведущим звеном системы выступал центральный вал, приводившийся во вращение мускульной энергией стрелка через рукоятку и коническую передачу. На вал надевались блок стволов, за ним, внутри неподвижного чугунного кожуха, приемник и «замочный цилиндр», в продольных пазах которого скользили затворы. Стволы имели толщину стенок несколько больше винтовочных, поскольку рассчитывались на более «частую» стрельбу. Между кожухом и затворами помещался поддон с наклонным эллиптическим копирным пазом, с помощью которого вращение блока стволов преобразовывалось в возвратно-поступательное движение затвора. Движение затвора вперед-назад относительно ствола обеспечивалось взаимодействием его кулачка с копирным пазом. Больший участок копирного паза соответствовал операциям извлечения и выбрасывания гильзы, досылания патрона, которые, таким образом, растягивались на несколько выстрелов. Участок паза, соответствующий переднему положению затвора, служил запирающей поверхностью, обеспечивающей плотное прилежание затвора к стволу при выстреле. В затворе монтировались ударник с курком и боевой пружиной и выбрасыватель. Ударник взводился, скользя своей головкой по специальной изогнутой пластине, приклепанной к кожуху изнутри и располагавшейся в поперечной плоскости оружия. Когда ствол с затвором приходил в положение для выстрела и затвор запирал ствол, головка ударника выходила из-за пластины, ударник разбивал капсюль патрона. Число выстрелов за один оборот соответствовало количеству стволов в блоке, а скорострельность определялась скоростью вращения. К достоинствам такой схемы относится полное совмещение операции во времени, непрерывность работы, равномерная (без рывков и остановок) работа системы питания, небоязнь осечек (в случае осечки сработает следующий патрон в следующем стволе), возможность развить в короткое время высокую скорострельность без перегрева стволов. Главная опасность — затяжной выстрел (в процессе вращения он произойдет уже при открытом затворе). Главная сложность в эксплуатации — чрезвычайная утомительность работы с рукояткой. Проблемы создавала также высокая чувствительность механизма к смазке и запылению.

«Тело» картечницы («скорострельной пушки») Гатлинга — Горлова в экспозиции Тульского государственного музея оружия

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: