Александр Осокин - Великая тайна Великой Отечественной. Глаза открыты

- Название:Великая тайна Великой Отечественной. Глаза открыты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Время»0fc9c797-e74e-102b-898b-c139d58517e5

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9691-0821-9, 978-5-9691-1255-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Осокин - Великая тайна Великой Отечественной. Глаза открыты краткое содержание

Перед вами итоговый том документально-публицистического исследования Александра Осокина «Великая тайна Великой Отечественной». Доказывая свою гипотезу о том, что 22 июня 1941 года началась «не та война», к которой готовились Сталин и Гитлер, автор воссоздал уникальную по подробностям картину первого дня боевых действий. Он собрал и прокомментировал факты и документы, во многом меняющие хрестоматийные представления о событиях начала Великой Отечественной войны и предвоенных лет. Если же какие-то версии Александра Осокина покажутся читателю парадоксальными или даже невероятными, не стоит дожидаться того часа, когда гостеприимно распахнутся все архивы, сейфы, «особые папки» – и все странное станет понятным, а тайное явным. Думайте, сопоставляйте, делайте выводы сами, глаза открыты.

Великая тайна Великой Отечественной. Глаза открыты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Микоян в своих мемуарах «Так было» пишет: «Кстати, за 2–3 дня до начала войны Жданов уехал в Сочи на отдых. Он был наивен и верил каждому слову Сталина, который разрешил ему ехать. Я лично был тогда крайне этому удивлен, потому что не верил сталинским расчетам» [55. Глава «Канун войны» (http:/militera.lib.ru/memo/russian/mikoyan/04.html)].

В двух своих предыдущих книгах о начале войны я уже высказал предположение о том, что 22 июня 1941 г. Сталина в Кремле и вообще в Москве не было, так как он выехал вместе со Ждановым 19 июня 1941 г. в отпуск в Сочи и вернулся лишь 3 июля (этим, на мой взгляд, и объясняется целый ряд загадок 22 июня – невыступление Сталина по радио в тот день, задержка выступления Молотова до 12.15, отсутствие руки Сталина на самых важных документах, связанных с объявлением войны). Поэтому я думаю, что автор поправок, предлагая в пункте 3 «привести телеграмму Сталина и Жданова из Сочи», скорее всего, имел в виду какую-то неизвестную телеграмму из Сочи за подписью Сталина и Жданова, которую они отправили в Москву членам Политбюро накануне или в первые дни войны, потому что она стала бы документом, явно подтверждающим отсутствие Сталина в Москве 22 июня 1941 г. Однако Хрущев в своем докладе привел совсем другую телеграмму Сталина и Жданова из Сочи, полностью относящуюся к теме доклада, очень важную, даже знаковую, но… не имеющую никакого отношения к войне. Вот эта телеграмма от 26 сентября 1936 г.: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года». Полагаю, что Никита Сергеевич схитрил и, следуя только что провозглашенному им принципу коллективности руководства, учел поправку № 3 и привел телеграмму Сталина и Жданова из Сочи, очень важную и нужную для доклада, но совсем не ту, которую, судя по всему, имел в виду Шепилов.

И сделал он это отнюдь не для того, чтобы прикрыть Сталина, а скорее для того, чтобы прикрыть себя. Ведь если бы он рассказал о телеграмме Сталина и Жданова из Сочи 1941 г., то сначала ему пришлось бы рассказать, что 19 июня они выехали туда из Москвы, но он сам, скорее всего, выехал в одном с ними поезде и вышел в Киеве [201]. Причастность Хрущева к отъезду Сталина из Москвы накануне войны и вообще к загадкам первых военных дней (кроме отъезда из Москвы еще и его приезд с Жуковым в Тарнополь 22 июня, а также самоубийство во время разговора с ним наедине члена Военного Совета КОВО корпусного комиссара Вашугина), на мой взгляд, ярко проявилась и в том, что, придя в 1953 г. к власти, он почему-то не восстановил отмененный Сталиным 23 декабря 1947 г. праздничный День Победы 9 мая, не говоря уж о Параде Победы.

Документ № 3

Арестованный Берия написал 1 июля 1953 г. письмо в ЦК, в котором он обращался к членам узкого круга руководства партии и страны. В частности, в его обращении к Молотову есть такие строки: «Вячеслав Михайлович! …Вы прекрасно помните, когда в начале войны было очень плохо и после нашего разговора с т-щем Сталиным на его ближней даче Вы вопрос поставили ребром у Вас в кабинете в Совмине, что надо спасать положение, надо немедленно организовать центр, который поведет оборону нашей родины, я Вас тогда целиком поддержал и предложил Вам немедленно вызвать на совещание т-ща Маленкова Г. М., а спустя небольшой промежуток времени пришли и другие члены Политбюро, находившиеся в Москве (значит, не один Жданов, а несколько членов Политбюро отсутствовали в ней после начала войны! – А. О. ). После этого совещания мы все поехали к т-щу Сталину (которого тоже не было в Москве, раз к нему поехали! – А. О. ) и убедили его [о] немедленной организации Комитета Обороны страны со всеми правами» [50. С. 76].

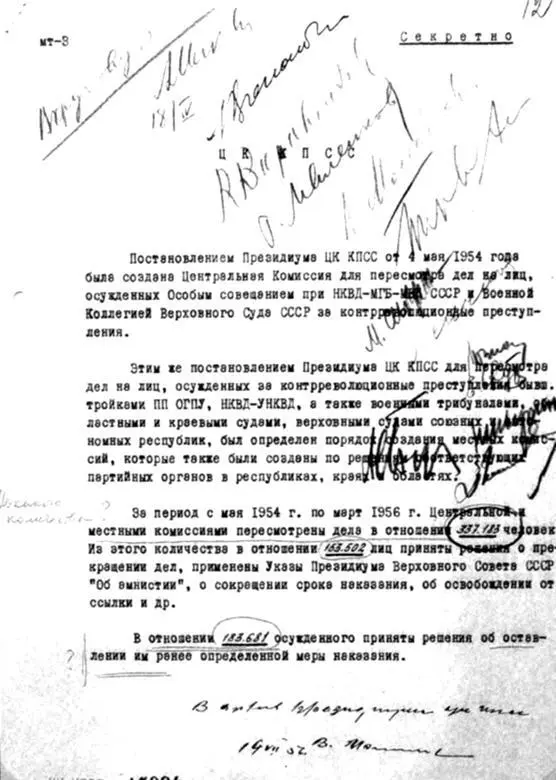

Напомню, что, судя по документу № 2, поправки к проекту доклада Хрущева на ХХ съезде дали лишь два человека – Шепилов (он к тому же был еще тогда и министром иностранных дел СССР) и Поспелов. Поскольку из списка рассылки видно, что эти замечания написаны рукой Шепилова (сравните почерк на документе 1 и нижнюю подпись в столбце подписей на документе № 3), то авторство этих поправок очевидно.

Дмитрий Трофимович Шепилов

Замена в докладе Хрущева неизвестной телеграммы Сталина и Жданова из Сочи в Москву 1941 г. телеграммой 1936 г. позволяет установить истинную причину крутого поворота в судьбе и блестящей нестандартной карьере молодого профессора, который с началом войны стал рядовым красноармейцем, за четыре года войны дослужился до генерала, а после войны – до партийного лидера, члена-корреспондента АН СССР и дипломата-министра. Речь идет о Дмитрии Трофимовиче Шепилове. Его стремление правдиво восстановить события последних предвоенных дней и первых дней войны грозило вскрыть кое-какие неприятные детали деятельности Н. С. Хрущева в тот период. Человека, требующего точно указать, кто и как встретил начало войны, обвинили в том, что он в 1957 г. примкнул к антипартийной группировке Молотова, Маленкова, Кагановича, выступавших против борьбы с культом личности. И даже придумали оскорбительную для него формулировку «и примкнувший к ним Шепилов». Дмитрий Трофимович потерял почти все свои звания и должности и, как пишут его друзья, даже квартиру. Говорят, что после всего случившегося он иногда при знакомстве представлялся как человек с самой длинной в СССР фамилией – Ипримкнувшийкнимшепилов!

Одновременно была пущена утка, объясняющая причину его опалы. Якобы он рассказывал, что однажды напомнил Хрущеву о том, что проходящие через него документы становятся историческими и будут храниться вечно в архивах. А в его резолюции – первого лица партии и государства «Ознакомиться» якобы было сделано пять ошибок: «Азнакомица». Еще говорят, что на июньском пленуме Шепилов будто бы сказал: «Неграмотный человек не может руководить государством!»

В Википедии статья о Д. Т. Шепилове заканчивается так: «участвовал в подготовке доклада Хрущева “О культе личности и его последствиях”, однако подготовленный вариант доклада был существенно изменен». Теперь мы знаем немного больше о том, что именно кроется за словами «существенно изменен». Осталось только найти телеграмму Сталина и Жданова из Сочи, отправленную в июне 1941 г.

Но наш бронепоезд…

Житель Житомира Анатолий Сергеевич Тропаренко рассказывает, что, когда его ребенком вывозили на поезде в эвакуацию в первые дни войны, он видел на какой-то железнодорожной станции советский разбомбленный немецкими самолетами бронепоезд, на борту которого метровыми буквами было написано белой краской: «Вперед на Запад, сыны Отечества!» Довольно-таки странная надпись для первых дней войны, да и некогда тогда было этим заниматься. Во всяком случае, о подобных лозунгах, да еще в районах боевых действий, больше никаких сообщений я не встречал. Скорее всего, эта надпись была сделана еще до начала войны. Но какая тому могла быть причина? Участие бронепоездов в переброске войск к Ла-Маншу (для охраны эшелонов с небоеспособными на время транспортировки советскими войсками)? И вообще, что известно о подготовке советских бронепоездов к войне?».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: