Михаил Толкач - На сопках Маньчжурии

- Название:На сопках Маньчжурии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русское эхо

- Год:2008

- Город:Самара

- ISBN:978-5-9938-0008-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Толкач - На сопках Маньчжурии краткое содержание

Повествование о работе военных контрразведчиков основано на воспоминаниях и архивных документах. Автор благодарен генерал-майорам К. Ф. Фирсанову и А. Е. Данько, полковникам П. А. Зайцеву и В. В. Кочеткову, майору В. Я. Жуканину, старшему лейтенанту А. Е. Павлову, которые в годы Великой Отечественной войны и в последующие периоды истории нашего государства охраняли его безопасность, а также бывшим жителям города Харбина Н. Л. Труфановой и М. К. Щуренко. Автор признателен литераторам С. М. Табачникову, В. Н. Мясникову, И. А. Максимову за их советы и пожелания после прочтения рукописи «На сопках Маньчжурии»».

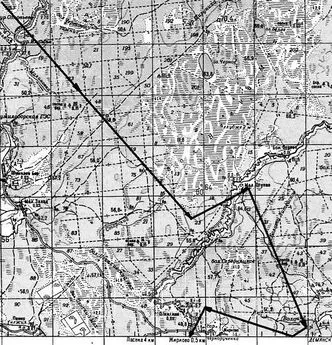

Описываемые события происходили в Забайкалье, Маньчжурии, в районе Улан-Удэ и Читы в конце 1944 — весной 1945 годов.

На сопках Маньчжурии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Но-о… Чего там большого? Ямануху привязала на задворках да курей выпустила, Чушке травы нарубила. Две грядки заросли — пощипала траву маненько…

— Соня я лежебокая! Мог бы помогнуть.

— В судный день всяк будет держать ответ за содеянное и несодеянное! — Хозяйка насмешливо поглядывала на Фёдорова.

— Бог видит, не нарочно! — в тон ей ответил Семён Макарович и взял поджаренную дроченю. — Ну-у, засоня!

— Не наговаривайте на себя! Эвон гимнастёрка отбелилась потом. Какое ваше главное занятие?

— Война дала дело.

— Война не бывает главным делом. — Маргарита Павловна отёрла полотенцем потное лицо, поправила венец кос на голове. — Чайку попили, а скажем: мясо ели! — Перевернув кружку вверх дном, добавила: — Досыть! Так за что до войны вам жалованье выдавали?

— Нарезал угодья, метил границы, межением называется. Топал по землице. Ножками, ножками — вёрст по тридцать в сутки!

— И вымахали в версту! — Хозяйка тяжело нахмурилась. — И мой Кузя по земле шастал с малолетства. Охотничал, шишковал, угодничал. Потом на золото потянуло. Ровно в горячке от снега до снега в тайгу да по урёмам. Какому лешему приглянулся?! В избе бывал, как зимнее солнышко, — миг и ищи-свищи…

— Открыл золотоносную жилу?

— Ка-акое! Гонял месяцами у чёрта на куличках, а домой — камни. Ну, ровно дитяте мало и только. Вертит эти голыши, слова мудрёные лопочет, с книжками сверяется…

— А что геологи?

— Баловство… Такой уж был заводной от роду. И на войну напросился самовольно. Смертью храбрых, под Москвой — всё золото! А его год и досе не берут в армию… — Она вытерла полотенцем замокревшие глаза.

— Знаете, Маргарита Павловна, я был в плену немецкой аккуратности, разумности. На севере от моего села была их колония. Издали можно было признать — другой мир! Ухожено, красиво, чинно… И вдруг — изуверство, жестокость! Уму непостижимо!

— На чужое корыто позарились — вся их культура! — с жестковатой нотой отозвалась хозяйка. — Покойный батюшка, царство ему небесное, говаривал: «Немец спокон веку корыстный!». Он с ним воевал в четырнадцатом… А ноне вовсе обнахратился. У нас эвон целый угол солдаток да вдов. Одни печали да слёзы. Соседка Агриппина вдвое горемышная. В гражданскую Ивана потеряла, а второго суженого немец сожрал. Воюет одна со своим Петьчей. Оголец, не приведи Господь! Вы как военный поговорили б. Заладил: на фронт и на фронт. Намедни с милицией из-под Иркутскова вернули.

— О чём речи, Маргарита Павловна?! Поговорим, как дважды два восемь!

Она смахнула слезинку со щеки.

— Однако хватал неуды по арифметике?

— Было дело под Полтавой! — Семён Макарович повернул разговор к её заботам: — Пенсию за мужа выдают?

— Но-о! Копейки разнесчастные. Уборщицей на вокзале подрабатываю. Майка молочком балует. Крохи от огорода. Редиска поранее под рамами. Лук сеянец. Укроп да огурцы, ежели пофартит. Ноне тепло держится, а обыкновенно в августе утренники белой простынёй по земле. Брусника да черника, опять-таки. Скоро шишковать отправимся гуртом, за кедровыми орешками…

Послышался рокот мотора. К воротам катил газогенератор.

— По мою душу! — догадался Фёдоров. — Говорил же, выходной для нормальных людей!

Подростки горланили на всю улицу:

— Самовар-самопал!

— Семь вёрст в неделю — только кустики мелькают! — Лёгкий на помине, Петька бежал рядом с автомобилем. — Шуру-уй!

Фёдоров высунулся из оконца. Дух сухой травы и смолистых сосен захлестнул лёгкие.

— Товарищ капитан, пакет из штаба! — Водитель выпрыгнул из кабины, потёр ладони о комбинезон, вынул из-за пазухи конверт с сургучной печатью и подал Фёдорову.

Семён Макарович, разорвав пакет и прочитав бумагу, чертыхнулся:

— Суши портянки — лапти сгнили! Вы свободны, Опанас!

Из трубы газогенератора пыхнул чёрный дым и машина, медленно набрав разбег, оставила позади пыльное облако.

— Неладное что? — Маргарита Павловна убирала чашки со стола. Жалеючи, посматривала на квартиранта.

— К начальству тянут. — Фёдоров почёсывал затылок.

— К начальству за добром редко зовут.

Фёдорову до боли в сердце захотелось вернуться к своим вешкам, мерительной ленте, земле нехоженой, на которой он очерчивал межи и границы, к свежему воздуху полей. Пусть он бывал нередко под дождями, в буранах, попадал в половодье, замерзал в санях-розвальнях в степи — там он чувствовал себя самостоятельным, нужным человеком. И остепенял себя недосягаемостью цели — война!

Семён Макарович ожидал очередную встречу с майором Васиным в неспокойстве. Во взгляде начальника отделения военной контрразведки «Смерш», в его неторопливых словах было что-то недосказанное, настораживающее. Фёдоров досадовал и внутренне напрягался, примечая в собеседнике затаённость. На его нрав наложила отпечаток деревня, где все двери нараспашку, а правду лепят в глаза без утайки, хотя и понимают, что кривда всегда оказывается в сапогах, а истина — босиком…

Маргарита Павловна ободряюще улыбнулась:

— Семён Макарыч, Бог не выдаст, свинья не съест!

Семён Макарович имел удачу ходить по малознакомому городу пешком. Его занимали облик улиц и домов, планировка кварталов и площадей, разбивка скверов и газонов. Постепенно в его сознании обрисовывался характер поселения.

Читу он посещал не первый раз. С неутолённой жаждой постижения присматривался он к сути города. Далёкий таёжный край, дикие горы, безлюдье и вдруг — озарение: цивилизация! Кто и как сумел проложить тут прямые улицы, вписывая их в причудливый рельеф, используя увалы и хребтики для создания архитектурного ансамбля? Художнически угадывал речные повороты Ингоды и непостоянство Читинки, умостить строения так, чтобы не испортить естественность склонов Черского кряжа и Титовых сопок, сосновых боров и каменистых берегов тощенькой Байдановки? Во всей натуре бросалась в глаза сметка русского умельца и тонкого знатока градостроительства, пленника трезвой мысли. Выгода слияния речек — оградиться от ворога водной заслоной и иметь в нужде природный путь сношений.

Именно так некогда было заложено Ингодинское зимовье, переросшее позднее в Читинский острог.

Фёдоров вспомнил прочитанное о невольниках, что строили в дремучей тайге, среди матёрых скал, опорный пункт землепроходцев России. Декабристы — цвет просвещённой Руси, — как замордованные смерды, ровняли овраги, долбили вечномёрзлую землю, ворочали вручную валуны, таскали лиственницы. Рождалась прямая улица, названная ими в честь добровольных изгнанниц, жён своих, Дамской. Тут же была поставлена православная церковь, куда несли свои тайные помыслы, страдания и покаяние бывшие князья, генералы, полковники, столбовые дворяне, гремя кандалами каторжников. Именно ссыльные, сбившись в огородную бригаду, вырастили в Забайкалье первые клубни картофеля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: