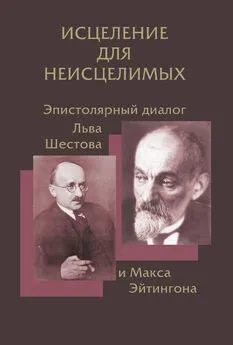

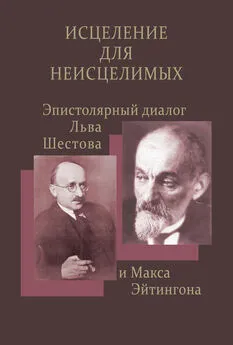

Владимир Хазан - Исцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и Макса Эйтингона

- Название:Исцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и Макса Эйтингона

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Водолей»11863a16-71f5-11e2-ad35-002590591ed2

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91763-187-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Хазан - Исцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и Макса Эйтингона краткое содержание

В настоящем издании собран и прокомментирован наиболее полный корпус переписки между философом Львом Шестовым (1866–1938) и врачом-психоаналитиком Максом Эйтингоном (1881–1943), выявленной на сегодняшний день. Опубликованная фрагментарно в книге Н.Л. Барановой-Шестовой «Жизнь Льва Шестова» (1983), эта переписка, представленная в целостном виде, раскрывает не только новые подробности в биографиях обоих корреспондентов, но и знакомит с панорамой интеллектуальной жизни Европы в 20-30-е годы минувшего столетия. В книге подробно, на основании архивных материалов, рассматривается эпизод поездки Л. Шестова в Палестину весной 1936 года.

Исцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и Макса Эйтингона - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вы назвали философию Льва Иса<���а>ковича «исцелением для неисцелимых». Этой необычайно меткой и глубокой формулой Вы, мне кажется, сразу определили взаимное отношение учения Фрейда и Шестова и их радикальное различие по отношению к последней жизненной глубине.

Или, быть может, следует так толковать это отношение: Фрейд знает эту последнюю глубину и знает и существенный трагизм, как ее манифестацию на территории нашего существования; но свою врачебную, целительную задачу ограничивает той сферой, которая исцелению поддается. Шестов же прорывается через эту предварительную сферу и борется за чудо, которое должно исцелить неисцелимое.

С точки зрения философии трагедии все люди и все человечество принадлежит к числу «неисцелимых». И в этом смысле учение Шестова является учением универсальным. Хотя воспринять его не могут те, что так глубоко увязли в своей неисцеленности, что даже не замечают трагический характер собственного существования, не видят, что живут в Платоновской «пещере» или в «подполье» Достоевского. Или эта слепота и есть признак «нормальности», душевного здоровья? И устранение этой слепоты – прорыв в сферу «священного безумия»? Если так, то не есть ли психоанализ стремление к тому, чтобы лишить людей этого второго зрения, которое может раскрыться в них в результате «______________________»? [28]

Все это – только предварительные вопросы. Я буду очень рад, если нам удастся более подробно побеседовать на эти темы. Во всяком случае, очень признателен Вам за нашу беседу [29].

Как было сказано выше, приезжая из Парижа в Берлин, Шестов, начиная с июля-августа 1923 г. (см. прим. 1 к письму 1, от 7 сентября 1923 г.), останавливался, как правило, в гостеприимном доме Эйтин-гонов – сначала в Tiergarten, а затем, после их переезда, – в Dahlem (в одном из писем дочерям, от 29 июля 1923 г., он писал:

Я здесь устроен великолепно. У меня огромная комната – больше, чем вся наша квартира. Тихо, спокойно. В двух шагах – Tiеrgаrten, где можно даже гостей принимать [30]).

Следует сказать, что берлинский дом Эйтингонов, с уважением, почетом и хлебосольством открытый для Шестова, был вообще одним из центров духовной жизни европейской научной и художественной элиты, включая представителей русской эмиграции [31], а сам Макс играл роль мецената, поддерживающего различные творческие проекты и нередко тех, кто их осуществлял. Современные исследователи справедливо указывают на то, что

in the latter role, he was guided and assisted by Mirra, who became a prominent society figure and literary-musical soiree hostess. Their trendy and sumptuous house-hold was a Berlin pied-a-terre and meeting place for Russian intellectuals and other expatriates of all political stripes, as well as the impoverished Freudian coterie, all of whom were dazzled by the luxuries of «Hotel Eitingon» [32].

Помимо чисто внешних признаков и примет удобства и роскоши – дорогой мебели, обоев, ковров, люстр, коллекции предметов старины, которые в изобилии украшали дом Эйтингонов, хозяева проявляли непоказной интерес к тем сокровищам подлинной культуры, где необходимы не только тонкий вкус к устройству домашнего интерьера, смешанный с прихотливой фантазией, но и высокая образованность, «аристократизм духа»: библиотека в несколько тысяч томов, которая охватывала разнообразные области знания, картины, редкие автографы, приобрести которые могли позволить себе не просто богатые, но – главное – хорошо осведомленные и эрудированные люди. См., к примеру, письма 32 и 33 (соответственно от 6 июня и 3 июля 1926 г.): в первом Шестов просит Эйтингона сделать копию с письма Ницше, в котором говорится о Записках из подполья Достоевского, а во втором благодарит за присланный подлинник.

В 1922-23 гг. дом Эйтингонов начинает посещать чета, с которой в истории русской эмиграции связана зловещая страница похищения председателя Русского общевоинского союза (РОВС) генерала Евгения Карловича Миллера (1867–1939). Известная исполнительница русских народных песен и романсов Надежда Васильевна Плевицкая (урожд. Винникова; 1879–1940), которую современники за чарующий голос прозвали «курским соловьем» [33], и ее муж, бывший белый генерал Николай Владимирович Скоблин, начальник Объединения чинов Корниловского ударного полка (1893–1937? 1938?) [34], ставшие близкими друзьями Эйтингонов, оказались агентами советской разведки (Скоблин, которого за верховодство над ним жены злые языки окрестили «генералом Плевицким», возможно, был «двойным» или даже «тройным» агентом разных разведок мира).

Плевицкая, вышедшая «из низов» и начинавшая свою артистическую карьеру как певичка в программах шансонно-увеселительного типа, быстро пробилась наверх благодаря своему редкому природному таланту. На памяти современников еще было время, когда в начале века она выступала в музыкальной пьеске, состряпанной одним из бесчисленных поставщиков шантанных куплетов из жизни босяков по образцу гремевшей тогда горьковской На дне.

Муж Плевицкой, балетмейстер, поставил эту пьесу на летней площадке, а сама Плевицкая, еще никому не известная, играла и пела Настю, – вспоминал один из старейших деятелей русской эстрады А.Г. Алексеев. -

Был тогда в моде романс, начинавшийся «ультрастрастными» словами: «Не тронь меня, ведь я могу воспламениться». В «партии» Насти это предостережение было перефразировано так: «Не тронь меня, испачкать можешь ты последний мой наряд». А наряд был – лохмотья. Публика слушала это вполуха, сидя за столиками кто боком, а кто спиной к эстраде. Но когда Плевицкая запела своим «русским голосом» народную песню Ехал на ярмарку ухарь-купец, все притихли, замерли, заслушались…

И этот успех определил всю дальнейшую судьбу Плевицкой: через год, кажется, она уже давала свои концерты. Песни, которые она пела, – русские, старинные или специально для нее написанные – подхватывали другие певицы и «барышни из общества», и даже Николай II с чадами и домочадцами как-то «удостоил» ее своим присутствием на концерте [35].

В эмиграции известная русская певица стала тайным агентом советских спецслужб.

История эта, как всякая шпионская история вообще, несмотря на то, что вокруг нее сложилась уже солидная библиотека из различных показаний, свидетельств и источников, до нынешнего времени остается окутанной непроницаемым покровом тайны и неразрешимых загадок. Касательно Эйтингона хорошо известно, что он материально поддерживал Плевицкую и Скоблина, и среди прочих щедрот, например, оплатил книги ее мемуаров (как само их написание И. Лукашом, так и собственно издание), о первой из которых, Дежкин карагод [36] (см. обложку на фото № 11), в связи с предисловием к ней А.М. Ремизова, идет речь ниже, в письмах 17 и 18 – соответственно от 9 и 27 октября 1924 г. [37]

Мемуары «курского соловья» были сочувственно и благосклонно восприняты эмиграцией. М. Осоргин, назвав Дежкин карагод «изумительной русской книгой», отмечал ее «простой, природнохудожественный язык, руссейший, настоящий, без вычур, и свой, и народный», и завершал свою рецензию так:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: