Моника Блэк - Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии

- Название:Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0387-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Моника Блэк - Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии краткое содержание

Книга американского историка Моники Блэк посвящена берлинской «культуре смерти» – связанным со смертью представлениям и практикам, а также тому, что происходило с ними в конце 1920-х – начале 1960-х годов. Менялись ли взгляды немцев на смерть в годы Первой и Второй мировых войн, в послевоенные периоды, во время разделения страны на западную и восточную части? Влияли ли эти взгляды на политику Германии или же сами определялись ею? Материалом для исследования драматического столкновения частной повседневности с «большой» историей служат ритуалы погребения и поминания умерших, народные поверья и городские легенды, дневники и письма, публикации в прессе и официальные документы из немецких архивов.

Смерть в Берлине. От Веймарской республики до разделенной Германии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Когда приходила смерть, тело к погребению могла подготавливать Leichenfrau – женщина, чья работа состояла в организации похорон: от приобретения свечей до поиска могильщиков 49. Покойников обмывали, при необходимости брили, одевали – обычно в их праздничные или свадебные костюмы, иногда в униформу – и клали в гроб 50. В Берлине мертвых не бальзамировали, как было принято в США почти на всем протяжении XX в. По крайней мере в более ранние времена церковь нанимала Leichenfrauen , они носили характерную одежду, обозначавшую их статус. Однако об их работе в Берлине XX в. известно немногое: там не осталось бумажного следа, который можно было бы отследить в архивах. Отсутствие документов, возможно, означает, что Leichenfrauen не были официально уполномочены берлинским муниципалитетом осуществлять эту деятельность, как, согласно источникам, относящимся к периоду после Второй мировой войны, это происходило в городах вроде Дрездена 51. Тем не менее, как сказал мне коллега, выросший в Восточном Берлине после Второй мировой, Leichenfrauen продолжали работать там по крайней мере до 1950-х гг. В Мюнстере и других городах Вестфалии Gemeindeschwester , как их называли в этой части Германии, все еще работали в 1930-х и 1940-х гг. 52Также и у немецких евреев, следующих религиозным предписаниям, женщины-добровольцы ( tahara ) ритуально очищали тела умерших перед погребением 53. В этом и в других случаях женщины были, в соответствии с социальной конвенцией, теснее связаны с мертвыми и заботой о них, чем мужчины.

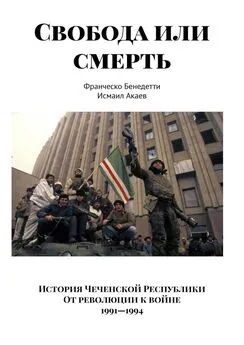

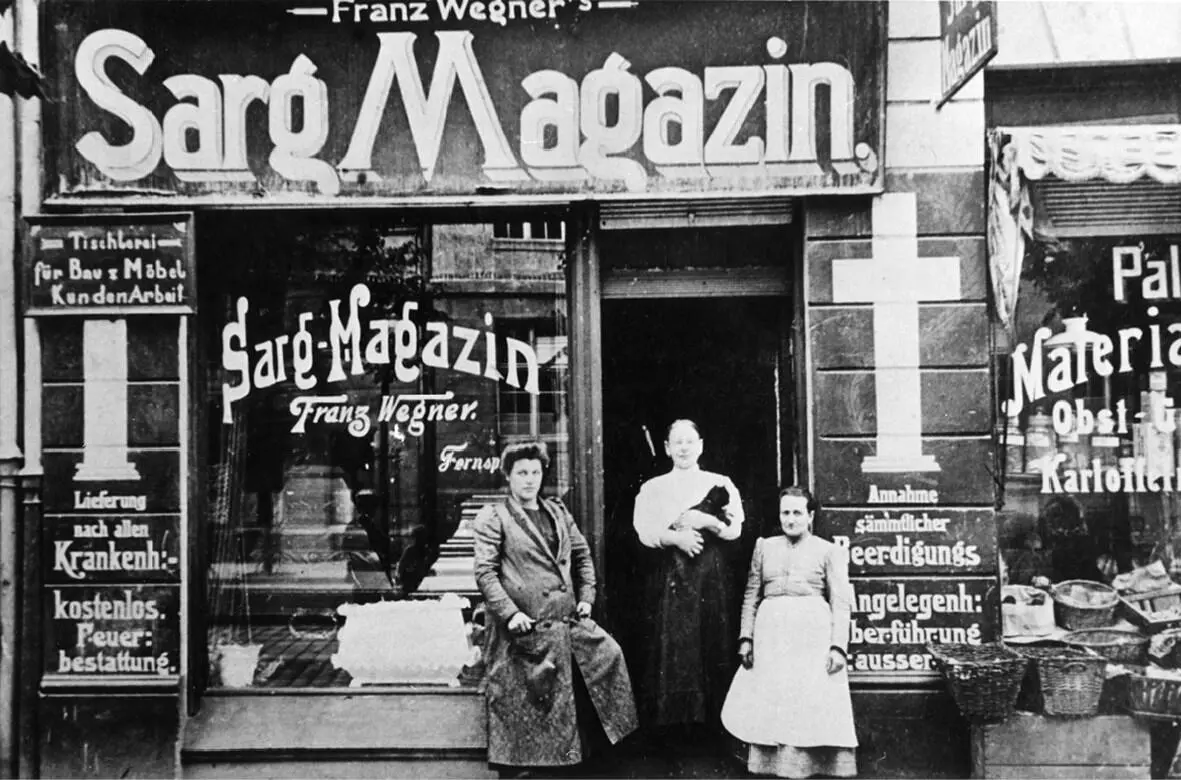

Так или иначе, но к 1930-м гг. положение женщин как главных ухаживающих за мертвыми стало заметно меняться: наряду с Leichenfrauen начали функционировать многочисленные профессиональные или, во всяком случае, полупрофессиональные похоронные институты. Владельцы частных похоронных бюро в Берлине существовали как независимые торговцы с начала XIX в. 54. Источники начала 1940-х гг. говорят о том, что долгое время в Берлине наблюдался избыток похоронных дел мастеров, так как «никакого специального обучения или другой личной квалификации» для того, чтобы стать владельцем похоронного бюро, не требовалось. Если в Ганновере с населением всего лишь полмиллиона человек насчитывалось пятьдесят похоронных бюро, а в Дрездене с населением 640 тысяч – пять, то в Берлине их было целых двести 55. Крупнейшая похоронная институция, компания Юлиуса Гриенейсена, бесперебойно работала в городе с 1830 г. Она не только имела несколько филиалов в Берлине, но даже производила гробы, саваны, наволочки и похоронные блузы на собственной фабрике 56. Дополнительные потребности Берлина в похоронных атрибутах удовлетворяли различные поставщики надгробий и гробов наряду с «траурными лавками». Изображение подобной лавки см. на Рис. 1.2.

Современные этнографические данные говорят о том, что характер некоторых похоронных обычаев жителей Берлина поначалу можно было связать с более ранней эпохой. Например, цвет гробов, как говорилось, отражал семейный и супружеский статус. Один фольклорист отмечал, что детские гробы красили в белый цвет, гробы не вступивших в брак – в коричневый, а замужних или женатых – в черный 57. Другой утверждал, что гробы всех умерших, не состоявших в браке, были белыми 58. Иногда гробы снабжали нарядными бумажными, имитирующими чистые металлы – золото, серебро или бронзу – украшениями в форме головок ангелов, лилий, роз, крестов или слов «покойся с миром!» (« ruhe sanft! »), «пусть земля будет пухом» (« leicht sei Dir die Erde »). Гробы ветеранов войны иногда украшали Железным Крестом из бумаги или изображениями известных военных мемориалов. Эти украшения были своеобразными пережитками куда более замысловатой барочной похоронной культуры прошлого столетия и служили для того, чтобы придать простым и недорогим гробам «достойный» и богатый вид 59. Информанты, принявшие участие в крупном проекте «Атлас германского фольклора» (это была попытка представить в картографической форме распределение специфических народных практик в немецкоязычной Европе), сообщали, что в Берлине и вокруг него использовавшиеся во время подготовки тела к захоронению предметы (например, расческа) иногда использовались в «целебных целях» 60. Согласно современным исследователям народной медицины, считалось, что целебная сила таких предметов возрастала в случае насильственной смерти, особенно в результате казни или самоубийства 61.

Рис. 1.2. Магазин гробов рядом с фруктово-овощным киоском, Берлин, 1915 г. Гробовщики предлагали разные услуги, такие как изготовление кабинетов и мебели. Этот – Франц Вегнер – предлагал решить «все вопросы, относящиеся к похоронам», включая перевозку тела «безотносительно к болезни». Похоронные компании в Берлине и сегодня имеют такие витрины, хотя их реклама значительно менее заметна. – Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz/Art Resource, NY .

Такие житейские подробности позволяют увидеть, как «современный» и «досовременный» миры – миры профессионального мастера похоронных дел и Leichenfrau , современной медицины и народного поверья – соединялись в передовой столице Германии. Вместе с тем, как указывали фольклористы, некоторые старые обычаи замещались новыми. Старая религиозная традиция класть в руки покойника сборник церковных гимнов или крест в 1920-х и 1930-х гг. постепенно вытеснялась принесением на похороны цветов: этот не столь давний обычай фольклористы приписывали «современной, секуляризованной чувствительности [ sensibility ]». «Современные образы жизни» также назывались в качестве источника новой практики помещения в могилу мирских предметов, таких как трости или даже карты для игры в скат 62. Еще один фольклорист видел «переход к городским обычаям» в замене Leichenbitter (человека, который некогда отвечал за оповещение родственников и друзей о похоронах от имени понесших утрату) газетным некрологом или объявлением о смерти, доставленным по почте. Современные фольклористы, склонные пренебрегать обычаями, которые они считали культурно «неаутентичными», характеризовали эту практику как «безэмоциональную и обезличенную», но все же признавали, что «даже [она] развилась в обычай, как демонстрирует [связанная с нею] терминология, а также различия в ее региональном исполнении» 63.

Перед погребением тела иногда оставляли дома, где могли быть проведены поминки 64. Как часто отмечали фольклористы, в немецкоязычной Европе существовала широко распространенная тенденция открывать сразу после наступления смерти окно, чтобы позволить душе покинуть дом. Картины, а также зеркала и другие блестящие поверхности иногда прятали под покрывалом. По легенде, по крайней мере, это делалось для того, чтобы не появилось отражение покойника и он не смог принудить «другого члена семьи <���…> последовать за ним в мир иной» 65.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: