Александр Захаров - Щит и меч Кёнигсберга

- Название:Щит и меч Кёнигсберга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «ЖИВЕМ»96b239c6-530e-11e5-8205-0025905a0812

- Год:2012

- Город:Калининград

- ISBN:978-5-903400-25-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Захаров - Щит и меч Кёнигсберга краткое содержание

Эту книгу можно было назвать «Они сражались за Кёнигсберг». Город-крепость, оплот рыцарей Тевтонского ордена, прусского дворянства, кайзеровских генералов, офицеров-заговорщиков, организовавших покушение на Гитлера… Город-крепость, переходивший, однако, из рук в руки (немцы, поляки, русские, французы) и окончательно павший под натиском советских войск. И как ни крути, все они сражались – за Кёнигсберг.

Это третья – после «Прогулок по Кёнигсбергу» и «Золотой тени Кёнигсберга» – книга, написанная журналистами газеты «Новые колёса» и изданная в содружестве с издательством «Живём». И она не только о прошлом. «Щит и меч Кёнигсберга» – книга о городе, который может выполнить иную миссию – соединить Россию и Европу.

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Щит и меч Кёнигсберга - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пристань у Больверксгассе в кёнигсбергском складском районе, начало XX века

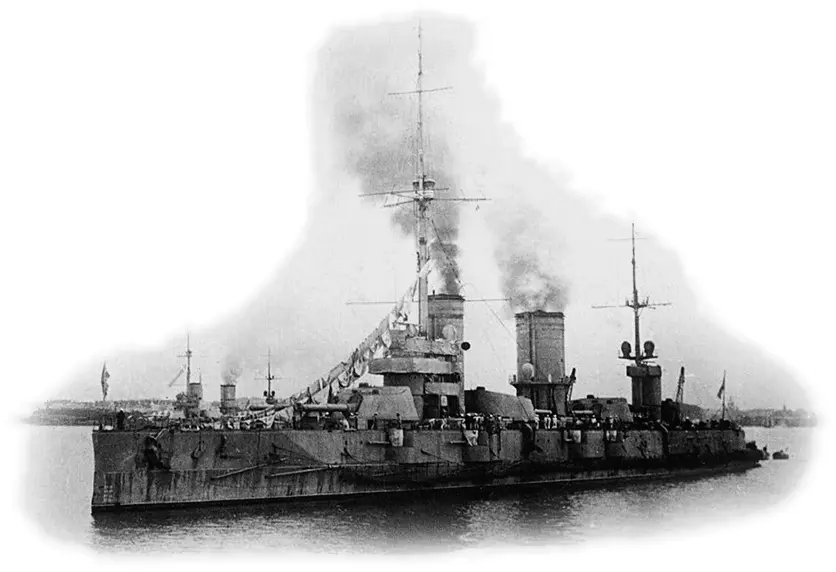

Утверждённая императором Николаем II судостроительная программа предусматривала ввод в строй восьми российских дредноутов. Каждый из них обходился казне в сумму, эквивалентную 28 тоннам золота. Стоимость только одной 305-миллиметровой пушки главного калибра равнялась стоимости пятидесяти 76-миллиметровых армейских орудий. Вместо 96 орудий восьми линкоров можно было выпустить 4 800 полевых пушек для поддержки пехоты. И это без учёта стоимости самих линкоров! Всего же в российской армии к августу 1914 года имелось 5 480 полевых орудий. Так что корабли вышли поистине «золотыми».

Однако экономика России не смогла обеспечить должные темпы постройки линкоров. Пока судоверфи Санкт-Петербурга и Николаева выполняли заказ, Англия и Германия сумели создать линкоры нового поколения. Они были вооружены уже 381-миллиметровыми орудиями и имели в два раза более толстую броню, чем российские дредноуты. «Петропавловск» и его собратья устарели ещё на стапелях.

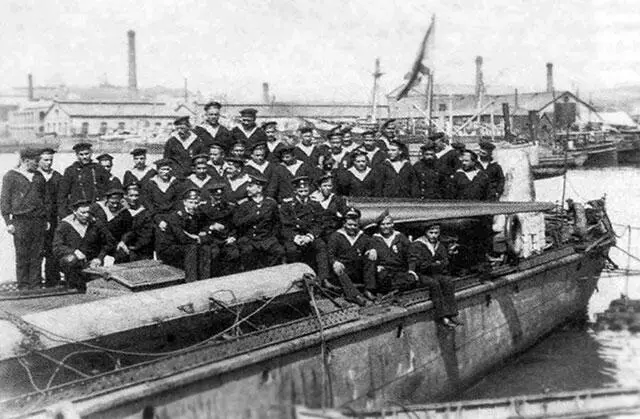

Экипаж эскадренного миноносца «Решительный», 14 марта 1904 года

Император Николай II на линейном корабле «Петропавловск», 9 октября 1914 года

Неудивительно, что за всю войну «новейшие» русские линкоры на Балтике не произвели ни одного выстрела по немцам. Николай II запретил выход этих кораблей в море. И пока русская армия терпела одно поражение за другим (не имея достаточно артиллерии и другого вооружения), «золотые» дредноуты отсиживались в базах. Опасность они представляли только для собственного командования – из-за сильного влияния на матросов большевиков и анархистов и, как следствие, буйного нрава экипажей.

К числу анархистов принадлежал и Иван Семёнов – комендор бездействующего линкора «Петропавловск».

Георгиевский кавалер

Революцию Иван принял с воодушевлением. Однако вскоре его точка зрения переменилась. В Кронштадте, где стоял линкор «Петропавловск», зрели антибольшевистские настроения. Страна лежала в развалинах, а партийные бонзы жили как баре. Командующий Балтийским флотом коммунист Фёдор Раскольников вместе с женой устраивали шикарные банкеты – в то время как матросы существовали впроголодь. В конце концов терпение военморов лопнуло – в 1921 году вспыхнул знаменитый кронштадтский мятеж. Главный лозунг восставших был «За советы без большевиков и коммунистов».

После разгрома часть мятежников ушла по льду в Финляндию. Иван Семёнов в том числе. Дальше судьба занесла военмора в Германию – в Кёнигсберг. Здесь он и повстречался с Евгением Гирсом. Как ни странно, бывшие моряки сдружились. Они вместе снимали небольшую квартиру в Шпандине (ныне Балтрайон). В этом жилище нашёл приют ещё один русский – отставной контр-адмирал российского флота Фёдор Эмильевич Боссе.

Линейный корабль «Петропавловск», 1914–1921 годы

Фёдор Боссе отличился ещё во время Русско-японской войны. Командуя миноносцем «Решительный», Боссе получил контузию в том же бою, в котором погиб знаменитый «Стерегущий». За мужество молодой моряк получил Георгиевский крест.

Дослужившись до контр-адмирала, в 1915 году Боссе вышел в отставку. После революции участвовал в белом движении на юге России. В 1920-м Фёдор Эмильевич эвакуировался из Новороссийска на пароходе «Иртыш» в Салоники, а затем в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Оттуда имевший немецкие корни адмирал перебрался в Кёнигсберг.

Боссе не сумел найти работу – года уже были не те. Жил он тем, что распродавал личные вещи, включая золотой перстень, портсигар и кортик. Гирс и Семёнов тоже не шиковали. Они копили деньги на «чёрный день».

– Не переживайте, господин адмирал, – подтрунивал Семёнов. – Бедность – не порок.

– А я и не переживаю, товарищ матрос, – отвечал Боссе. – Могло быть и хуже.

В общем, оптимизма никто не терял.

Прощание с Пруссией

В 1924 году модернизация кёнигсбергского порта была завершена. Наступили «чёрные дни» – Гирс и Семёнов потеряли работу. Целыми днями они бесцельно бродили по городу. Фёдор Эмильевич предпочитал оставаться дома и читал, лёжа на стареньком диване.

В этом году Советская Россия впервые приняла участие в Германской восточной ярмарке, проводившейся в Кёнигсберге. Гирс и Семёнов забрели в Дом техники (ныне улица Баранова) и с интересом разглядывали советские стенды.

Павильоны Немецкой восточной ярмарки в Кёнигсберге, 1925 год

– Может, плюнуть на всё, – размышлял Гирс, – и махнуть в Россию. Бог не выдаст, свинья не съест!

– Ага, – саркастически ухмылялся Иван. – Там твоё благородие большевики страсть как заждались. Не успеешь границу пересечь, как вздёрнут на первом фонарном столбе! Я их натуру хорошо знаю. Да и мне туда путь заказан.

– Надоела мне эта Германия, – не унимался лейтенант. – Да и вся Европа тоже.

– Тогда можно в Америку махнуть, – хмыкнул Семёнов. – Всяко лучше, чем здесь с хлеба на квас перебиваться.

– Я уже готов куда угодно ехать, – вздыхал Гирс. – Лишь бы на месте не сидеть. Хандра одолела…

Через несколько лет планы были воплощены в жизнь. Правда, троица бывших моряков рассталась. Семёнов уехал в Соединённые Штаты, где сумел устроиться матросом на торговом судне, а Гирс и Боссе, после долгих скитаний по Европе, очутились в Южной Америке. Лейтенант – в Колумбии, адмирал – в Перу. Занесла их туда нелёгкая вовсе не случайно.

Война в джунглях

В конце двадцатых годов между Колумбией и Перу начал назревать конфликт. Предмет спора – провинция Летисия, расположенная у истоков Амазонки на перуанско-колумбийской границе. Места абсолютно дикие – сплошь покрытые джунглями. Никаких дорог – сообщение исключительно по рекам.

Население территории в 10 тысяч квадратных километров – менее двух тысяч человек.

Эскадренный миноносец «Автроил», 1913–1919 годы

Эскадренный миноносец «Решительный» в Порт-Артуре, 24 июля 1904 года

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: