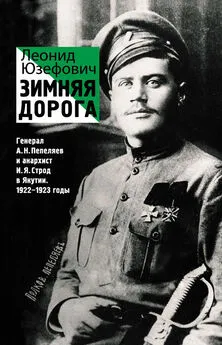

Леонид Юзефович - Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923

- Название:Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аст

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-090038-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Юзефович - Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923 краткое содержание

Леонид Юзефович – известный писатель, историк, автор романов «Казароза», «Журавли и карлики» и др., биографии барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга «Самодержец пустыни», а также сценария фильма «Гибель империи». Лауреат премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

Новая книга Леонида Юзефовича рассказывает о малоизвестном эпизоде Гражданской войны в России – героическом походе Сибирской добровольческой дружины из Владивостока в Якутию в 1922-1923 годах. Книга основана на архивных источниках, которые автор собирал много лет, но написана в форме документального романа. Главные герои этого захватывающего повествования – две неординарные исторические фигуры: белый генерал, правдоискатель и поэт Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист, будущий писатель Иван Строд. В центре книги их трагическое противостояние среди якутских снегов, история жизни, любви и смерти.

Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При венчании офицеру полагалось предъявить письменное разрешение начальства на брак. Пепеляев такого документа не имел, а поскольку служил он под началом собственного отца, тот, значит, не одобрял матримониальных планов сына.

«Мать происходила из семьи железнодорожника», – написал мне Всеволод Анатольевич в ответ на мой вопрос о происхождении и семье его матери. Я решил, что «железнодорожник» – это железнодорожный служащий, но позже, в читинской газете «Красный стрелок», органе политуправления 5-й армии, в статье, предварявшей начало судебного процесса Пепеляева и его соратников по Якутскому походу, прочел: «Генерала считали демократом. В Верхнеудинске он женился на дочери паровозного машиниста».

Это наводит на мысль, что Пепеляев-старший воспротивился браку сына с Ниной из-за ее пролетарского происхождения, а не только из-за крайней молодости жениха. В свою очередь супруги Гавронские не то были оскорблены, не то как люди маленькие убоялись генеральского гнева и запретили дочери выходить замуж за избранника или, по крайней мере, устранились от всякого участия в этой затее. В противном случае трудно понять, почему молодые люди, как герои пушкинской «Метели», венчались ночью, без родных и друзей, и не в Верхнеудинске, а в нищей сельской церкви.

Вдобавок ко всему они еще и не могли возвратиться в город на лошадях и должны были по забайкальскому январскому морозу тридцать верст шагать пешком. Соответственно не было ни подвенечного платья, ни приятных предсвадебных хлопот, ни самой свадьбы. Медовый месяц новобрачные провели на дешевой съемной квартире.

В той же дневниковой записи Пепеляева говорится: «На другой день поехали в Томск. Приехали ночью, часа в три, подыскали квартиру на окраине. Первые месяцы жизни. Переезд на другую квартиру. Пасха. Отъезд в Верхнеудинск. Осень, дожди. Обучение запасных. Поездка в Барнаул. Тоска по Нине. Новобранцы. На пристани получил телеграмму: 22 октября родила Севочку».

Нина не могла не страдать от незаслуженной отверженности, а при частых командировках мужа – и от одиночества. Готовясь к родам, на помощь свекрови она не рассчитывала и рожать уехала к родителям в Верхнеудинск.

Это типичный юношеский брак, когда поначалу оба уверены, что все знают о себе и друг о друге, а потом выясняется, что каждому еще предстояло измениться и стать новостью для другого – тем большей, чем дольше жили врозь. К началу Первой мировой войны они были женаты полтора года, но и в это время постоянно разлучались. Потом Пепеляев три с лишним года пробыл на фронте, вернулся в марте 1918-го, а уже в мае ушел на другую войну. Нина Ивановна опять осталась в Томске одна с маленьким Всеволодом.

В феврале 1919 года юная генеральша, оставив пятилетнего сына в Томске со свекровью, приехала в недавно взятую войсками ее мужа Пермь. Из жены безработного офицера, вынужденного перебиваться «частным заработком», детали которого он предпочитал не уточнять, поскольку гордиться тут, видимо, было нечем, Нина Ивановна в свои двадцать шесть лет превратилась в первую леди Восточного фронта.

В Перми ей отвели апартаменты в роскошном здании Волжско-Камского банка, приставили свиту из влиятельных в городе дам. Ее непритязательное замечание о том, что раненым тесно в городских больницах и неплохо бы устроить для них отдельный госпиталь, в прессе подается как блестящая свежая мысль. Подобострастно, словно она предложила нечто такое, до чего никто без нее додуматься не мог, сообщается: «Идею открытия дополнительных лечебных учреждений, высказанную г-жой Пепеляевой, подхватили местные общественные деятельницы».

Скоро городские газеты напечатали объявление: «В пятницу 28-го февраля 1919 года женой командира 1-го Средне-Сибирского корпуса Н. И. Пепеляевой устраивается музыкальный вечер. 75 % сбора от вечера поступит на устройство госпиталя для раненых и больных воинов, а 25 % – на приобретение необходимых для библиотеки Александровской гимназии книг».

Все хлопоты взяли на себя библиотекарши женской гимназии, за что и выторговали четвертую часть от суммы сбора. Организованный ими вечер с концертной программой и танцами состоялся в здании Благородного собрания и, по уверениям публики, оказался «лучшим из вечеров сезона». После года жизни при военном коммунизме пермяки жаждали развлечений, которые лишь маскировались под разного рода благотворительные акции.

Коммерческий успех вечера превзошел все ожидания. Нина Ивановна лично провела лотерею. В качестве призов разыгрывались пожертвованные будущему госпиталю вещи, довольно бессмысленные с точки зрения «пользы больных и раненых воинов»: два «тиковых чехла» непонятного назначения, дюжина пар дамских перчаток, пять мешков, двадцать одна диванная подушка, «дорожка на качалку» и т. п., но эти малособлазнительные лоты объявляла супруга «сибирского Суворова», так что лотерея дала неплохой результат.

Какие-то деньги в виде штрафов удалось получить с тех гостей, кто явился в обычном, а не в «национальном костюме», как требовала надпись на пригласительном билете. По сообщению газеты «Свободная Пермь», в национальных костюмах «не было почти никого», так что тут можно заподозрить хитрость устроительниц, на то и рассчитывавших. Наибольшая часть выручки поступила от продажи билетов, от буфета, лотков с папиросами и «сверхпрограммного выступления г-жи Борегар в монологе Мансфельда “Сон”, которое было куплено публикой за 2600 р. путем американского аукциона». Самым прибыльным оказался «аукцион бутылки шампанского» – ее купили за пятнадцать тысяч рублей, а общий сбор составил около пятидесяти тысяч.

Нина Ивановна царила на этом празднике жизни с шампанским и танцами, но мужа рядом с ней не было, хотя в тот вечер он находился не на позициях. Наутро ему предстояло провожать на фронт только что сформированную Пермскую дивизию, ночевал он в городе, но на праздник, где жена впервые в жизни была королевой бала, не пришел, и едва ли только по причине занятости. «Не люблю веселье, легкомысленность», – писал он с явной мыслью о том, что серьезность и нравственность – близкие понятия.

Правда, через десять дней супруги присутствовали на открытии в Мариинской женской гимназии «лазарета имени А. Н. и Н. И. Пепеляевых» (на госпиталь средств не хватило). Пепеляев произнес короткую речь об успехах на фронте, «произвел обход раненых», очень недолго посидел за завтраком и ушел, оставив Нину Ивановну допивать чай в компании местных «общественных деятельниц».

Это последнее, что можно узнать о ней из пермских газет. После открытия лазарета она вернулась в Томск и снова увидела мужа только в страшном для него ноябре 1919 года. Под Новый год опять расстались и, если не считать свидания в Верхнеудинске (она – после тюрьмы, он – после тифа), встретились уже в Харбине. Там и началась их настоящая семейная жизнь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: