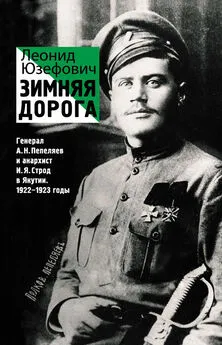

Леонид Юзефович - Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923

- Название:Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аст

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-090038-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Юзефович - Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923 краткое содержание

Леонид Юзефович – известный писатель, историк, автор романов «Казароза», «Журавли и карлики» и др., биографии барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга «Самодержец пустыни», а также сценария фильма «Гибель империи». Лауреат премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

Новая книга Леонида Юзефовича рассказывает о малоизвестном эпизоде Гражданской войны в России – героическом походе Сибирской добровольческой дружины из Владивостока в Якутию в 1922-1923 годах. Книга основана на архивных источниках, которые автор собирал много лет, но написана в форме документального романа. Главные герои этого захватывающего повествования – две неординарные исторические фигуры: белый генерал, правдоискатель и поэт Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист, будущий писатель Иван Строд. В центре книги их трагическое противостояние среди якутских снегов, история жизни, любви и смерти.

Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Байкалову тридцать шесть лет. Голова брита наголо, ни бороды, ни усов. Кобура с наганом простецки висит на поясном ремне, без портупеи. В отличие от подтянутого Строда, он в любой обстановке, будь то штаб или трибуна митинга, одет в обвислые галифе и суконную гимнастерку с полученным за Сарылгун орденом Красного Знамени, но этот аскетизм – следствие расчета, а не простодушия. Байкалов – военный администратор с широчайшими полномочиями, умный, жесткий, рационалистичный, виртуозно умеющий лавировать между иркутским начальством и местной партийной верхушкой. Прямой импульсивный Строд – полная ему противоположность.

Причиной первого конфликта между ними стала речь Строда на похоронах в городском саду: устрашающе размахивая обнаженной шашкой, он тогда обвинил якутскую интеллигенцию в предательстве и посулил, что это ей не простится. Байкалов узнал о его выходке по прибытии в Якутск, и когда со дня похорон прошло уже больше месяца, в «Ленском коммунаре» появилась статья Строда под выразительным названием: «За вспышкой настало раздумье».

«Я не мог, – оправдывался он, – выразить всей моей боли и скорби, происходивших в душе при виде братской могилы… Мне было душно в темных оковах событий последних дней. Из-за всего пережитого и душевной боли я резко и отчасти несправедливо выразился по адресу якутской интеллигенции…»

«Раздумье» после этой «вспышки» заставило себя долго ждать и, судя по характеру оратора, вообще бы не «настало», если бы Байкалов, стремившийся реабилитировать власть в глазах якутских интеллигентов, не приказал Строду написать покаянную статью. Тому пришлось смирить самолюбие и подчиниться.

До открытия навигации по Лене ждать помощи было неоткуда. Единственный крупный отряд, остававшийся вне Якутска, был заперт повстанцами в Амге-слободе и надеялся на приход Каландаришвили, не зная о его гибели. Связи с Якутском не было, блокада продолжалась третий месяц.

Однажды в Амгу со стороны лагеря повстанцев пришла корова. К рогам у нее были привязаны личные документы Каландаришвили, среди них – недавно полученный им билет члена РКП (б). Смысл этой посылки, имевшей целью, как выразился один из местных партийцев, «моральное разложение красных воинов», был понятен без слов: тот, кого вы ждете, мертв, никто вам не поможет, сдавайтесь. Сама по себе корова сулила то, чем всегда соблазняют осажденных – еду, но рогатую почтальоншу съели, а сдаваться не стали.

Байкалов выслал отряд им на выручку. Одной из колонн командовал Строд, а военкомом (комиссаром) стал Сергей Широких-Полянский, бывший заместитель Каландаришвили по политчасти. Сын забайкальского казака, он окончил в Чите учительскую семинарию, рано увлекся марксизмом, вел пропаганду среди рабочих. В 1918 году, когда Пепеляев подходил к Чите, Широких-Полянский, как Строд, ушел в тайгу, но не с группой, а в полном одиночестве, взяв с собой только винтовку с патронами, топорик, нож, спички и «много книг». Последний кусок хлеба съел накануне вечером, а запасное белье, мыло и полотенце выбросил как лишний груз. По словам Байкалова, в тайге его младший друг занимался самообразованием и охотой, и к зиме «оказался настолько оборванным, обросшим бородой и волосами, что стеснялся показаться даже коренным таежникам». В конце концов, «по русским следам» его отыскали и приняли к себе обитатели тунгусского стойбища. Юный отшельник со своими книгами произвел на них сильное впечатление, они «чтили его как святого» и впоследствии переправили к партизанам. К моменту похода к Амге ему было двадцать четыре года, но он успел побывать и министром юстиции ДВР, и представителем Коминтерна в Западной Монголии. Там Байкалов с ним и познакомился: Широких-Полянский был самым верным его помощником при обороне монастыря Сарылгун.

Первая стычка с повстанцами произошла в лесу, в местности Туора-Тумул в полусотне верст от Амги. После короткой перестрелки якуты отступили, но один, «зазевавшись», не сумел отойти вместе со всеми и засел в лесу. Строд и брат Байкалова, Жарных, прячась за деревьями, держали его «на мушке», а Широких-Полянский остался в седле и шагом стал подъезжать к нему, громко уговаривая сдаться. Тот ничего не понял и с перепугу пальнул из своего «бердана».

Байкалов, знавший подробности от брата, рассказывает, что Широких-Полянский «сразу свернулся с лошади, не успев даже ногу вытащить из стремени». Пуля попала ему в живот. Когда ногу освободили, он уже понимал, что рана – смертельная.

«Бойцы схватили стрелявшего, – пишет Строд, – и готовы были растерзать, но потом решили дать возможность умирающему застрелить его самому».

Широких-Полянский был в сознании. Ему вложили в руку наган, но когда перед ним поставили «трясущегося человека в залатанных дырявых одеждах из звериных шкур и кожи», стрелять он отказался, сказав: «Пусть идет на все четыре стороны. Накормите его и отпустите. Все равно моя жизнь кончена. Он не виноват».

Это перевели пленному, но тот долго не мог поверить в свое спасение, умолял убить его – из страха, что уйти ему не дадут, и если сделать такую попытку, местью за убитого начальника станет казнь куда более изощренная и мучительная, чем расстрел. Наконец он ушел, а Широких-Полянского положили в утепленную войлоком и шкурами повозку для транспортировки раненых, но и в ней он постоянно мерз. Врач, как передает его диагноз Байкалов, сказал: «Это такого характера ранение, какое получил когда-то Пушкин, но более тяжелое, так как ударную силу пули нарезной берданы нельзя сравнить с пистолетной. Немедленная операция, на которую с мизерной долей надежды можно было бы рискнуть, в данных условиях немыслима». Под утро раненый впал в беспамятство и умер, лежа в придвинутой к костру санитарной повозке, которая «закрывалась сверху кожаным колпаком наподобие швейной машинки».

«Весть о случившемся, – констатировал современник, – быстро разнеслась по тайге и внесла начало разложения в ряды повстанцев». Поступок Широких-Полянского объясняли тем, что для «демонстрации населению новой гуманной политики партии» он сумел подняться над такими личными чувствами, как «желание отомстить».

Об этом говорил и Байкалов. Отпущенного на свободу якута он охарактеризовал как «слепое, тупое и потому особенно опасное оружие контрреволюции», а о великодушии покойного друга писал: «Для многих большевиков это было непонятно. Могу сказать одно: Полянский не руководствовался какими-либо побуждениями толстовизма, здесь имели место тактические соображения». Точно так же впоследствии он будет объяснять гуманность Пепеляева.

Однако для Широких-Полянского это был еще и вздох сожаления об уходящей жизни, прожитой среди «моря крови», и жест праведника, кротостью смиряющего злобу мира. Он не просто пощадил собственного убийцу, он его простил, иначе не завещал бы ему свой кисет с табаком – вещь, которая на войне, после гибели хозяина, обычно достается его ближайшему другу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: