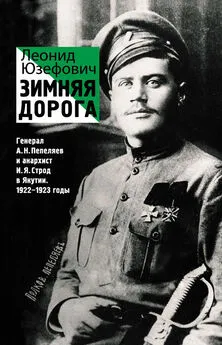

Леонид Юзефович - Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923

- Название:Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аст

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-090038-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Юзефович - Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923 краткое содержание

Леонид Юзефович – известный писатель, историк, автор романов «Казароза», «Журавли и карлики» и др., биографии барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга «Самодержец пустыни», а также сценария фильма «Гибель империи». Лауреат премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

Новая книга Леонида Юзефовича рассказывает о малоизвестном эпизоде Гражданской войны в России – героическом походе Сибирской добровольческой дружины из Владивостока в Якутию в 1922-1923 годах. Книга основана на архивных источниках, которые автор собирал много лет, но написана в форме документального романа. Главные герои этого захватывающего повествования – две неординарные исторические фигуры: белый генерал, правдоискатель и поэт Анатолий Пепеляев и красный командир, анархист, будущий писатель Иван Строд. В центре книги их трагическое противостояние среди якутских снегов, история жизни, любви и смерти.

Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Потанин и барнаулец Николай Ядринцев рассматривали Сибирь как колонию России, которой следует если не отделиться от нее, как США отделились от Англии, то получить автономию. В 1865 году они были главными обвиняемыми на процессе «сибирских сепаратистов»; Потанин девять лет провел в тюрьмах и в ссылке, был помилован по ходатайству Географического общества и после многолетних скитаний по Центральной Азии, пережив умершую в одной из экспедиций жену, уже стариком поселился в Томске, читал лекции в университете, писал мемуары. Пепеляев не был с ним знаком, но в каком-нибудь собрании или просто на улице мог видеть этого теряющего зрение, окруженного всеобщим поклонением старца в темных очках.

«Времени зарождения идеи сибирского областничества я не знаю, – говорил Пепеляев, – мне известно лишь, что причиной этого течения общественной мысли было бесправное положение Сибири при царском режиме. Центр смотрел на Сибирь как на место ссылки политической и уголовной, в Сибири не было земств, хозяйничали военные наместники и т. д. Основателем считают Потанина, теперь уже умершего – кажется, в 1920 году».

До войны Пепеляев был слишком юн, чтобы увлечься его идеями, а когда вернулся домой с фронта, восьмидесятитрехлетний Потанин почти ослеп и редко показывался на людях. Зато он был знаком с входившим в ближайшее потанинское окружение редактором газеты «Сибирская жизнь» Александром Адриановым [17]. Яростный противник большевиков, за что они потом его расстреляли в возрасте шестидесяти шести лет, Адрианов на областнической платформе создал в Томске подпольную организацию из офицеров и студентов. Пепеляев был ее военным руководителем и впоследствии, отвечая на вопрос о связях с Потаниным, сказал: «Я знал, что он будет во главе».

Имелось в виду – во главе организации и планируемого ею восстания. Пепеляев думал, что следует указаниям основоположника сибирской идеи, глаголющего устами своего апостола, но Адрианов, о чем стало известно много позже, мистифицировал подпольщиков и втайне от ничего не подозревающего Потанина доносил до них его волю, как пророк – повеления скрытого от смертных божества. Пепеляев об этом так никогда и не узнал.

«В правление Колчака сибирское областничество заглохло, но после появилась мысль заключить мир с красными на основе автономии Сибири», – продолжал он, умалчивая, что этот воздушный замок был выстроен им самим в декабре 1919 года.

Среди русских эмигрантов на Дальнем Востоке областничество пережило короткий ренессанс в связи с крестьянскими восстаниями в Сибири. Казалось, подтверждаются мысли Потанина о разнице между сибирским мужиком и его собратом из центральных губерний. На вопрос, почему в России крестьянин не восстал, а в Сибири восстал, ответ был готов: потому что суровые условия жизни выработали в нем «дух предприимчивости», он свободолюбив, меньше заражен суевериями, перенимает городскую моду в одежде и в быту, наконец так же легко роднится с аборигенами, как испанцы в Южной Америке – с индейцами, а результатом «метисизации» станет появление новых наций и новых государств. Все это взывало больше к уму, чем к сердцу, но Пепеляев, по-русски легко умевший переводить идеи в эмоции, всей душой отдался надежде, что возрождение России пойдет с востока на запад. Сибирское крестьянство для него – объект мессианских чаяний, как монголы для Унгерна или пролетариат для марксистов, только не во всемирном, а в национальном масштабе. Оно не приняло ни белых, ни красных, и теперь, в огне восстаний, сгорит все наносное, все чуждое его природе, что насаждали и «старорежимцы», и большевики, после чего зародятся органичные для народа формы общественной жизни.

«Я полагал, – признавался Пепеляев, – что сам народ из глубины своей выдвинет те силы, которые создадут действительно народную власть».

Себе и своим добровольцам он, по его словам, отводил роль «технического аппарата», призванного создать благоприятные условия для свободного проявления этих форм. Предвосхищать их Пепеляев не хотел, допуская, правда, что это будет новое издание «вечевых начал». Якутская экспедиция – погоня за призраком, чью сущность и обличье он описать не мог, но надеялся узнать его при встрече.

«Не найдется ни одного якутского интеллигента, который мог бы определенно сказать, что генерал являлся сторонником того или иного строя», – точно подметил Никифоров-Кюлюмнюр. Он усматривал тут хитрую «игру в жмурки», позволявшую Пепеляеву скрыть свой монархизм, но на самом деле скрывать ему было нечего. Пепеляев просто не знал, какой «строй» возникнет в будущем из «народных недр».

Символика бело-зеленого флага лишь отчасти выражала цель его похода, поэтому придуманное им знамя Сибирской дружины отличалось от канонического. На нем, тоже по диагонали пересекая линию раздела между «снегом» и «тайгой», тянулась широкая красная полоса – символ революции, как толковал ее смысл Пепеляев. Он не считал революцию злом, но рассматривал ее как явление временное, поэтому на другой стороне знаменного полотнища были изображены православный крест и лик Спаса Нерукотворного – в знак того, что «революция заканчивается обращением к Христу».

Под этим знаменем Пепеляев повел свое войско на запад, чтобы воплотить в жизнь последнюю в истории Гражданской войны социальную утопию. Он планировал до зимы овладеть Якутском, затем по Ленскому тракту двинуться на юг, весной занять Иркутск и начать освобождение Сибири от красных. Ожидалось, что к весне вся она будет охвачена крестьянскими восстаниями.

Поднять восстание в Иркутске взялся Николай Калашников, эсер, партизан, член областнического кружка Сазонова в Харбине. Пепеляев выдал ему на подпольную работу пять тысяч рублей золотом, но в марте 1923 года Калашников узнал из газет о разгроме Сибирской дружины и в Иркутск не поехал. Полученные деньги помогли ему устроиться в США. Там он прославился как автор написанных по-английски, очень в свое время популярных и переведенных на многие языки повестей о лошадях и собаках («Тойон», «Скакун», «Защитник», «Мой друг Якуб»).

Нелькан – самое восточное из сел Якутии, от Аяна до него около двухсот пятидесяти верст. Путь проходил по дикой тайге с редкими тунгусскими урасами – берестяными чумами, и единственным якутским селением Сырынгах из двух юрт. Колесный тракт, о котором мечтал Куликовский, прокладывать даже не начали, нужно было двигаться по тропам.

В 1850-х годах, незадолго до того, как здесь проезжал писатель Гончаров, Российско-Американская компания проложила гати через заболоченные участки, но жерди давно сгнили и растворились в трясине. Болото в пять верст длиной и глубиной по колено попалось Андерсу на второй день пути, потом было несколько таких же. Самое длинное растянулось на двадцать верст и заняло весь дневной переход. Кроме болот, пришлось «бродить» мелкие речки, а обувь поставщики подсунули плохую, сапоги быстро прохудились. Между тем, ночами температура опускалась ниже нуля.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: