Алексей Ракитин - Перевал Дятлова: загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале

- Название:Перевал Дятлова: загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кабинетный ученый

- Год:2013

- Город:Екатеринбург

- ISBN:978-5-7525-2841-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Ракитин - Перевал Дятлова: загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале краткое содержание

Разобраны основные версии происшедшего вечером 1 февраля 1959 г. на склоне горы Холатчахль на Северном Урале, восстановлена последовательность действий участников драмы, объяснены логика, причинно-следственные связи и взаимная обусловленность внешне противоречивых событий.

Перевал Дятлова: загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

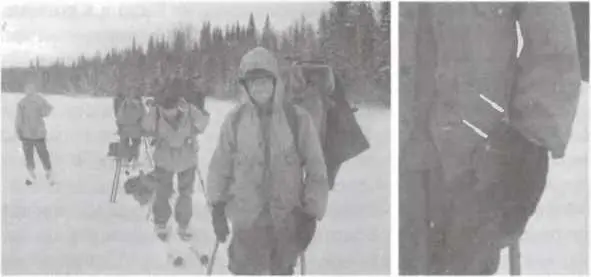

Снимок № 9 из фотопленки № 3, предположительно происходящей из исчезнувшего фотоаппарата Тибо-Бриньоля. Присмотритесь внимательнее, этот кадр таит в себе много интересного. Фрагмент снимка № 9 из фотопленки № 3. При внимательном рассмотрении можно видеть на левом боку Николая Тибо-Бриньоля самодельный нож «финского» типа, подвешенный к карману самодельным приспособлением вроде крючка. На рукоять ножа и крючок указывают стрелочки. Можно видеть даже часть гарды (упора, предотвращающего соскальзывание руки на лезвие). Нож подвешен «под правую руку», что свидетельствует о том, что Тибо был правшой.

А вывод из данного наблюдения напрашивается вполне очевидный — никакой «борьбы из-за девушек» внутри группы не происходило. Вообще. Группа не дробилась на подгруппы вокруг девушек, что иногда наблюдается в инфантильных, неоформленных молодежных коллективах (кстати, подобная самоорганизация молодежных групп вокруг незрелых девушек является весьма опасной с точки зрения виктимологии и может рождать конфликты, влекующие за собой серьезные правонарушения). В походе Игоря Дятлова этого не было и в помине. Об этом было известно из воспоминаний современников, теперь их рассказы подтверждают немые свидетели случившегося — фотоснимки похода.

5. Упомянутый кадр № 9 из пленки № 3 интересен нам и в силу других причин. Прежде всего, он весьма выразительно характеризует погоду, которая стояла в долине рек Лозьвы и Ауспии во время перехода группы Дятлова. Сами по себе температурные показатели без знания влажности воздуха и скорости ветра мало что могут сообщить о комфортности внешней среды. Зато ватник Тибо-Бриньоля, снятый с тела и заброшенный на рюкзак, ясно и притом однозначно свидетельствует о том, что никаких запредельных погодных катаклизмов тогда не было. Тибо снял ватную куртку («ватник»), набросил поверх свитера, не застегивая, ветровку и спокойно зашагал по лыжне… И ему — нормально, он улыбается, позируя, фотографу. Никакого погодного кошмара ни в конце января, ни 1 февраля 1959 г. в тех местах не наблюдалось, и упомянутая фотография является тому ярким подтверждением.

6. И еще одно очень важное наблюдение, которое — увы! — не сделали «исследователи» трагедии, полгода вглядывавшиеся в выложенную Алексеем Коськиным фотоподборку. Мы знаем, что Николай Тибо-Бриньоль имел незарегистрированный финский нож (т. е. без номера и, скорее всего, самодельный). Кроме него, «финки» имели Колеватов и Кривонищенко. В те времена криминалистическое понятие «ножа финского типа» было самым общим — под таковым понимался нож, имеющий лезвие с обушком (т. е. односторонне заточенное) и стопор для руки (гарду). На приведенной выше фотографии № 9 мы видим рукоять этого ножа и гарду. К гарде прикреплено простейшее приспособление наподобие крючка, которым нож подвешивался к карману. Нож не был приспособлен для скрытого ношения, он все время оставался на виду, как и «финка» Кривонищенко, которую можно видеть на многих походных фотографиях Георгия.

7. Подвеска Николаем своего ножа на левом боку однозначно свидетельствует о том, что Тибо-Бриньоль был правшой. Поэтому нет ничего удивительного в том, что незадолго до гибели он спрятал свои шерстяные перчатки в правый карман меховой куртки, которая была в ту минуту на нем. Это естественное, вне-рассудочное для правши движение. Из факта нахождения обеих перчаток в правом кармане куртки некоторые исследователи пытались делать далеко идущие выводы о пребывании Тибо в бессознательном состоянии и его утеплении товарищами по походу после получения им фатальной травмы головы. Логика их рассуждений была примерно такова: если бы Тибо был в сознании и одевался сам, то непременно вытащил бы перчатки из кармана. Более очевидная мысль — что Николай сам снял перчатки и, скомкав, засунул в карман, — светлые головы чудаков не посещала. Между тем факт нахождения обеих перчаток в одном кармане наводит на мысль, что Тибо торопливо засунул их в карман правой рукой, в то время как левая была занята чем-то таким, что Тибо не хотел выпускать из рук. Это мог быть фонарик, а мог быть нож, в зависимости от того, как Николай оценивал степень грозившей ему опасности.

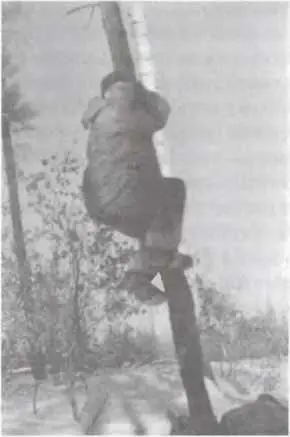

Фотопленка № 4 содержит 27 отснятых кадров, и принадлежит она Рустему Слободину. Поход начинается с 13-го кадра, т. е. первые 12 снимков содержат «допоходные» сюжеты. Примечательно, что среди этих «допоходных» кадров, так же как и на пленке № 2, можно видеть массовые мероприятия на природе с флагами, транспарантами и прочей атрибутикой «комсомольско-воспитательной» работы. Пятый фотоснимок, «до-походный», является своеобразным шутливым портретом Игоря Дятлова — тот влез на гладкий ствол дерева и оглядывается через плечо, словно спрашивая: «ты успел меня сфотографировать?» Такой снимок мог сделать только человек, находившийся с Игорем Дятловым в очень хороших, можно сказать, доверительных отношениях. Перед ним Дятлов позволял себе дурачиться и не боялся выглядеть глупо.

Участники похода появляются в 17-м кадре (групповой непостановочный снимок в столовой, сделанный словно бы навскидку, незаметно для товарищей). Примечательны персоналии, собравшиеся за одним столом, — Игорь Дятлов, Георгий Кривонищенко, Александр Колеватов и Семен Золотарев (спиной к фотографу). Под «обрез» кадра попала Зина Колмогорова, тоже, кстати, любопытный момент!

Последующие кадры — 18-й, 19-й и 20-й — сделаны в поселке 41-го квартала. Все они являются групповыми, постановочными. На первых двух позируют рабочие-лесозаготовители, и участники похода присоединились к ним лишь на третьем снимке. Кто же попал в кадр? Юрий Юдин, Игорь Дятлов, Людмила Дубинина, Николай Тибо-Бриньоль, Александр Колеватов и Зина Колмогорова.

Фотопленка № 4, кадр № 5. Снимок не имеет отношения к походу, но очень интересен для нас, поскольку позволяет сделать вполне определенные выводы об отношениях между фотографом и Игорем Дятловым.

Снимок № 21, показывающий групповой привал на льду реки, предоставляет нам замечательную возможность установить принадлежность фотопленки. На фотографии изображена вся группа, кроме того человека, разумеется, который держит фотоаппарат. Итак, мы видим (слева направо): Золотарев, Дорошенко, Колеватов (сидящий на рюкзаке внаклонку, с наброшенным, как обычно, капюшоном своей узнаваемой темной ветровки), Колмогорова, Дубинина, Кривонищенко, Тибо-Бриньоль, Дятлов. Получается, что фотоснимок сделал Рустем Слободин. Снимок не «постановочный», Золотарев явно не позирует и, скорее всего, даже не знает, что владелец фотоаппарата фотографирует группу. А поэтому мы можем исключить предположение, согласно которому фотоаппарат принадлежит Золотареву, который отдал его Слободину для того, чтобы тот сделал фотоснимок владельца. Отсюда с неизбежностью следует вывод, что «пленка № 4» извлечена именно из фотоаппарата Рустема Слободина, а «пленка № 2» — из фотоаппарата Золотарева. И никак иначе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: