Алексей Ракитин - Перевал Дятлова: загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале

- Название:Перевал Дятлова: загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Кабинетный ученый

- Год:2013

- Город:Екатеринбург

- ISBN:978-5-7525-2841-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Ракитин - Перевал Дятлова: загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале краткое содержание

Разобраны основные версии происшедшего вечером 1 февраля 1959 г. на склоне горы Холатчахль на Северном Урале, восстановлена последовательность действий участников драмы, объяснены логика, причинно-следственные связи и взаимная обусловленность внешне противоречивых событий.

Перевал Дятлова: загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— кислородо-керосиновые ракетные двигатели не представляют для людей большой опасности в районе падения, двигателей же баллистических ракет на ядовитом гептиле в 1959 г. не существовало. Кстати, ядовитость последнего также сильно преувеличивается неспециалистами, его предельно допустимая концентрация (ПД К) всего лишь в 20 раз ниже ПД К хорошо всем знакомого нашатырного спирта. Доказывая опасность гептило-вых ракет, представители экологических организаций оперируют искусственным понятием «плановый пролив топлива в месте падения», которое на самом деле ничего не выражает. В величину «планового пролива» они записывают остатки топлива в баках, которые не могут быть выбраны топливной арматурой в силу ее конструктивных особенностей. При этом экологи по умолчанию считают, что все топливо попадет в грунт и воздух в районе падения. Остатки этого топлива и в самом деле могут быть весьма значительны, для ракеты «Циклон-3», например, они составляют 616 кг гептила для первой ступени и 215 кг — для второй. Но реально значительного загрязнения местности на месте падения не происходит в силу того, что ступени теряют герметичность на большой высоте, причем зачастую со взрывом, так что на землю попадает в худшем случае несколько ведер топлива. Тщательные исследования показали, что уже в 100 м от места падения любой разгонной ступени присутствие гептила не обнаруживается ни в воде, ни в грунте, ни в растениях. Таким образом, даже если предположить, что на склон Холат-Сяхыл упала разгонная ступень неизвестной «гептильной» ракеты, то для осуществления химического поражения дятловцев это должно было произойти в непосредственной близости от палатки. Однако следов падения с большой высоты многотонных фрагментов ракеты никто из поисковиков в районе перевала не наблюдал;

— даже если считать, что какая-то гептиловая ракета все же упала возле палатки на склоне Холат-Сяхыл и члены туристической группы Дятлова получили химическое поражение от пролива топлива, совершенно непонятно, для чего несуществующему «космодромному спецназу» надо было их убивать. Практики подобных «зачисток» собственного населения ни до 1959 г., ни после не существовало.

В качестве подходящего примера можно привести случай падения 26 января 1983 г. ракеты-носителя рядом с деревней Брин-Наволок в Холмогорском районе Архангельской области. Министерство обороны провело там большую спасательную операцию, вывезло жителей деревни, но никому и в голову не пришло расстрелять или рассадить по тюрьмам свидетелей катастрофы. Можно вспомнить и катастрофу стратегической ракеты Р-16 в октябре 1960 г. на Байконуре, в результате которой погиб первый Главнокомандующий РВСН Главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин. Мало кто знает, что причастными к тайне этой трагедии оказались люди, вообще не имевшие допуска к секретным сведениям, — работники больницы, куда привозили пострадавших, и жители железнодорожной станции Тюратам, в основном казахи, не имевшие к космодрому ни малейшего отношения. И что же? КГБ никого не расстрелял, не рассадил «по кутузкам» и даже не стал отбирать подписки о неразглашении — люди сами понимали мощь довлеющей над ними государственной тайны и защищающего эту тайну КГБ;

— ракета зенитного комплекса С-75, принятая на вооружение в ноябре 1957 г. и имевшая жидкостный двигатель второй ступени, работающий на гептиле, никак не могла оказаться на склоне Холат-Сяхыл ввиду своей малой дальности (29 км у первой модификации). Совершенно непонятно, откуда могла прилететь эта ракета, поскольку о частях ПВО в районе Северного Урала в то время ничего не известно. Сухопутные войска Вооруженных Сил СССР имели в 1959 г. на вооружении ракетные комплексы малой дальности Р-11М с жидкостной ракетой 8К11 дальностью стрельбы до 180 км. Три ракетные бригады, оснащенные этим вооружением, были развернуты в Прикарпатском, Киевском и Воронежском военных округах, т. е. учебные пуски их расчетов никак не могли привести к случайному попаданию ракеты в окрестности Холат-Сяхыл.

Среди сторонников «ракетной версии» распространено представление, согласно которому «огненные шары» в небе Северного Урала рождены оптическими эффектами, сопровождающими пуски баллистических ракет большой дальности. Как известно, Советский Союз с 1957 г. довольно энергично развивал программу как космического ракетостроения, так и создания межконтинентальных ракет в военных целях. Ракета Р-7 уже вовсю запускалась с Байконура, и хотя ее запуски проводились лишь в восточном направлении (на Камчатку), тем не менее многие исследователи трагедии на склоне Холат-Сяхыл считают, что работающие двигатели Р-7 могли быть замечены из района Отортена.

По мнению сторонников «ракетной версии», одним из самых сильных — «неубиваемых» — аргументов в пользу того, что между запусками баллистических ракет с Байконура и событиями на Северном Урале существует некая связь, является открытие совпадения даты аварийного запуска ракеты Р-7 с наблюдением «огненных шаров» 31 марта 1959 г. поисковиками. Данное совпадение обнаружил уже упоминавшийся выше Евгений Вадимович Буянов, чей персональный вклад в популяризацию истории группы Дятлова и анализ связанной с нею разнообразной информации трудно переоценить. Открытие, что и говорить, интересное, только никуда не ведущее, поскольку совпадения вообще не способны дать верную подсказку.

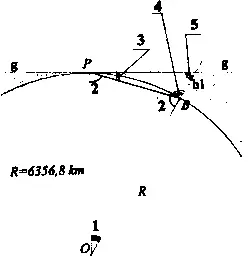

Можно математически доказать, что запуски ракет с космодрома Байконур не видны из района перевала Дятлова независимо от погоды и прозрачности атмосферы. Вспомним, что из-за кривизны поверхности Земли для наблюдателя из района Северного Урала космодром Байконур будет находиться в «зоне невидимости», т. е. ниже линии горизонта. Определим, каково же превышение границы «области видимости» над Байконуром, другими словами, как высоко должна взлететь с космодрома ракета, чтобы ее факел попал в поле зрения наблюдателя из района перевала Дятлова. Сделать это довольно просто, зная точное географическое положение точек старта и наблюдения (перевал Дятлова: 6°45′17″ с. ш., 59°27′46″ в. д., а для Байконура: 45°57′58″ с. ш., 63°18′28″ в. д.). Проведем небольшие расчеты. Считаем, что оба места лежат на одном меридиане и угловое расстояние по широте между ними равно 15° (на самом деле это не так, но оба допуска играют на руку сторонникам ракетной версии, поскольку уменьшают расстояние между интересующими нас точками; так, например, разница по широте близка скорее к 16° (6°45′17″ — 45°57′58″ = 5°47′19″), но мы все же округлим ее в меньшую сторону).

Схема, поясняющая факт существования над Байконуром «зоны невидимости» для наблюдателя из района перевала Дятлова. Существование такой зоны объясняется кривизной поверхности Земли. Рисунок условен, выполнен без соблюдения масштаба. Условные обозначения: Р — место лагеря поисковиков в районе перевала Дятлова; В — Байконур; О — центр Земли; g — g — условная линия «горизонтального» горизонта, который имел бы место в случае абсолютно ровной земной поверхности вокруг лагеря; bl — высота «зоны невидимости» над Байконуром. Из рисунка видно, что треугольник ОРВ — равнобедренный, с длинами бедер 6356,8 км и величинами углов «1» = 15° и «2» = 82°30′. Параметры прилегающего треугольника найти несложно, поскольку величины его углов определяются, как говорится, «в одно действие».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: