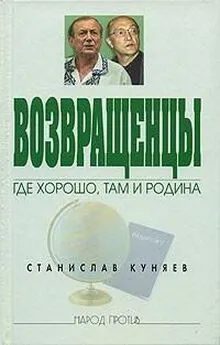

Станислав Куняев - Возвращенцы. Где хорошо, там и родина

- Название:Возвращенцы. Где хорошо, там и родина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9265-0239-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Куняев - Возвращенцы. Где хорошо, там и родина краткое содержание

Как в конце XX века мог рухнуть великий Советский Союз, до сих пор, спустя полтора десятка лет, не укладывается в головах ни ярых русофобов, ни патриотов. Но предчувствия, что стране грозит катастрофа, появились еще в 60–70-е годы. Уже тогда разгорались нешуточные баталии прежде всего в литературной среде – между многочисленными либералами, в основном евреями, и горсткой государственников. На гребне той борьбы были наши замечательные писатели, художники, ученые, артисты. Многих из них уже нет, но и сейчас в строю Михаил Лобанов, Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Василий Белов, Валентин Распутин, Сергей Семанов… В этом ряду поэт и публицист Станислав Куняев. Его книга – о непрекращающейся войне и на новом витке истории. Книга известного русского поэта, публициста и общественного деятеля Станислава Куняева посвящена как и почти все его произведения теме Родины, тому как относятся к России, к русской культуре различные представители творческой интеллигенции Автор убедительно доказывает, что для многих из них, особенно из числа еврейской интеллигенции, Россия и русский народ являются в лучшем случае отвлеченными понятиями а в худшем – вызывают неприятие доходящее до ненависти к нашей Родине. В сущности, эти творческие деятели всегда имели двойное гражданство и как только представилась возможность немедленно покинули нашу страну, забыв о своих былых верноподданнических уверениях.

Возвращенцы. Где хорошо, там и родина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Когда мы хоронили его в запаянном цинковом гробу на Хованском кладбище, я подумал: «Вот так и со мной может произойти. Несчастный случай – и все годы, которые ты готовил себя к большому делу, к борьбе за судьбу русской культуры и, может быть, за судьбу России, – все пойдет псу под хвост. Надо действовать, пока есть силы, пока не поздно». Потому в конце 1977 года, когда Вадим Кожинов позвонил мне и предложил выступить в дискуссии, которая называлась коротко и емко: «Классика и мы», я решил бросить этой мафии в лицо все, что думаю о ней. Спасибо Кожинову, организовавшему наш бунт.

Мне ничего и не приходилась сочинять для этой дискуссии. Все дело в том, что незадолго до нее я прочитал книгу «Воспоминания о Багрицком», в которое авторы (Антокольский, Тарловский, Сельвинский, Колосов, Гинзбург и другие) без стыда и чувства меры сравнивали его с Пушкиным, Блоком, автором «Слова о полку Игореве», Ильей Муромцем, называя «гением», «классиком», «великим лириком», вошедшим в историю «советской и мировой литературы». Я подумал: нет худа без добра! Они, как всегда, зарвались и дали мне повод для открытого боя.

Я написал большую статью об этой книге воспоминаний, искреннюю, живую, доказательную, но, пойдя по журналам, обнаружил: все «русские» журналы боятся ее печатать. Я ткнулся в двери изданий среднелиберального характера, но и там мне дали от ворот поворот. И вот возникла возможность обнародовать все свои мысли с трибуны. Необычный сценарий увлек меня. Однако я колебался, чувствуя, что близок выбор, который определит дальнейшую судьбу.

То, что я, бывший тогда одним из рабочих секретарей Московской писательской организации, могу потерять свою должность, кресло, зарплату в триста рублей, некоторое влияние на литературно-издательскую жизнь, – меня не тревожило. Я, честно говоря, тяготился я рутинной работой и правилами игры, которые должен был соблюдать.

Да и попал в это кресло, как сейчас понимаю, случайно. Мой предшественник Михаил Львов ушел в «Новый мир» к своему другу Наровчатову, надо было срочно кого-то сажать на рабочее место, и первый секретарь Московской писательской организации прозаик Сергей Смирнов, автор знаменитой тогда «Брестской крепости», будучи уже смертельно больным человеком, недолго думая, предложил мне, в то время уже имевшему репутацию известного поэта и энергичного человека, эту номенклатурную должность… Я пошел туда ради интереса, поглядеть, что такое служба, но по душе и по природе оставался «вольным охотником», авантюристом и независимым человеком. «Так что Бог с ней, с этой работой, коль события примут крутой оборот», – подумал я и принял решение выступить на дискуссии.

Однако у меня был и второй вариант выступления. В нем я готов был высмеять и дискредитировать, насколько мне это удастся, практику неестественного создания руками мощного еврейского переводческого клана живых классиков из писателей национальных республик. Помню, как меня всегда коробила фотография в коридоре Союза писателей СССР, на которой были изображены два Героя Социалистического Труда – русский Михаил Алексеев и аварец Расул Гамзатов. Фотограф схватил тот момент, когда Алексеев выглядывает откуда-то, чуть ли не из подмышки Гамзатова, смотрит снизу вверх каким-то подобострастным взором, а над ним, как глыба, с толстомордой, обросшей короткой шерстью головой, с узенькими глазами-щелочками, возвышается Расул. Ну, прямо как будто только вчера произошла битва при Калке, после которой русские пленные князья были раздавлены «задами тяжкими татар»!

Всем нам была известна механика энергичного и ловкого создания из порой беспомощных подстрочников переводных книг среднего версификационного уровня, за которые Гамзатов, Мирзо Турсун-заде, Давид Кугультинов, Зульфия, Наби Хазри. Петрусь Бровка и прочие усилиями двух Яковов – Хелемского и Козловского, Юлии Нейман, Наума Гребнева, Давида Самойлова, Александра Межирова, Юнны Мориц, Семена Липкина и прочих деятелей из переводческого клана получали внеочередные издания, собрания сочинений, лауреатские медали, баснословные гонорары, звания академиков и секретарей, квартиры, дачи, автомашины и прочее и прочее. Замахнувшись на этих фанерных, наспех сколоченных классиков, думал я, можно нанести удар по переводческой мафии, можно перераспределить часть изданий и средств на нужды русских писателей, особенно провинциальных. Да по сравнению с «национальными классиками» многих замечательных русских писателей и поэтов 50–80-х годов – Заболоцкого, Мартынова, Смелякова, Сергея Маркова, Дмитрия Балашова власть держала все-таки в черном теле. Я хорошо был подготовлен к этому восстанию. Одно только количество изданий дагестанских, калмыцких, таджикских, узбекских классиков должно было поразить слушателей – по восемьдесят, по девяносто, а то и по сто книг за двадцать – тридцать лет литературной жизни… По 3–4 издания в год! Во много раз больше, нежели у Ахматовой, Заболоцкого, Мартынова…

На трибуну я поднимался, имея в руках текст двух выступлений, но в голове все время крутилась мысль: «Да, восстание против гипертрофированного засилья «националов» дело необходимое, но…

не самое главное.

Скандал будет большой, поскольку эти бонзы открывают дверь ногой в любой из кабинетов ЦК, а толку будет мало. Главные корни нынешней скрыто-русофобской идеологии растут в другой почве и питаются другими соками…»

И когда с трибуны я оглядел зал, еще шумящий, волнующийся, негодующий или тайно радующийся – от возбуждения, которое вызвала расколовшая его пополам дерзкая речь Палиевского, когда я увидел на кромке сцены несколько работающих на историю магнитофонов, когда столкнулся глаза в глаза со взглядами, излучающими страх и ненависть, и просто физически ощутил энергию зала, давящую на меня, – я положил перед собой страницы своей главной речи.

Особенность дискуссии «Классика и мы» была в том, что наша сторона сама пригласила на поединок сильнейших противников из враждебного стана.

Вот передо мной их фамилии из списка, отпечатанного на пригласительном билете: А. Борщаговский, В. Евтушенко, С. Машинский, П. Николаев, А. Эфрос, В. Шкловский. И председательствовал, и вел собрание их человек – Евгений Сидоров. Мы не боялись их, поскольку были уверены, что правда на вашей стороне и что в открытой дискуссии победа, несмотря на возможные издержки, останется за нами.

Соперника же наши в своих акциях поступали совершенно иначе: вспомним хотя бы историю с «Метрополем», в котором участвовали лишь свои и на страницах которого немыслимы были ни дискуссии, ни выяснение истины. А мы девствовали простодушно, открыто, по-русски, следуя завету князя Святослава, предупреждавшего своих врагов: «Иду на вы!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: