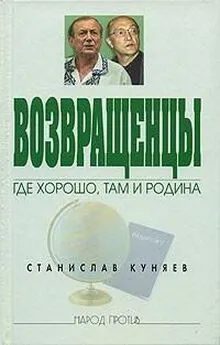

Станислав Куняев - Возвращенцы. Где хорошо, там и родина

- Название:Возвращенцы. Где хорошо, там и родина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9265-0239-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Куняев - Возвращенцы. Где хорошо, там и родина краткое содержание

Как в конце XX века мог рухнуть великий Советский Союз, до сих пор, спустя полтора десятка лет, не укладывается в головах ни ярых русофобов, ни патриотов. Но предчувствия, что стране грозит катастрофа, появились еще в 60–70-е годы. Уже тогда разгорались нешуточные баталии прежде всего в литературной среде – между многочисленными либералами, в основном евреями, и горсткой государственников. На гребне той борьбы были наши замечательные писатели, художники, ученые, артисты. Многих из них уже нет, но и сейчас в строю Михаил Лобанов, Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Василий Белов, Валентин Распутин, Сергей Семанов… В этом ряду поэт и публицист Станислав Куняев. Его книга – о непрекращающейся войне и на новом витке истории. Книга известного русского поэта, публициста и общественного деятеля Станислава Куняева посвящена как и почти все его произведения теме Родины, тому как относятся к России, к русской культуре различные представители творческой интеллигенции Автор убедительно доказывает, что для многих из них, особенно из числа еврейской интеллигенции, Россия и русский народ являются в лучшем случае отвлеченными понятиями а в худшем – вызывают неприятие доходящее до ненависти к нашей Родине. В сущности, эти творческие деятели всегда имели двойное гражданство и как только представилась возможность немедленно покинули нашу страну, забыв о своих былых верноподданнических уверениях.

Возвращенцы. Где хорошо, там и родина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Почти все советские классики еврейского происхождения, русскоязычные ассимилянты, ровесники века, с которыми мне приходилось встречаться в 60-е годы, – были людьми крайне тщеславными, напыщенными, глубоко уверенными в том, что уж они навсегда вошли в пантеон русской литературы. Виктор Шкловский, Самуил Маршак, Илья Сельвинский, Семен Кирсанов, Виктор Ардов, Александр Безыменский, Вера Инбер, Илья Эренбург, Маргарита Алигер…

Впрочем, их можно было понять. Они чувствовали себя вне конкуренции (говоря сегодняшним языком), может быть, потому, что их русские ровесники Сергей Есенин, Сергей Клычков, Петр Орешин, Алексей Ганин, Николай Клюев, Иван Приблудный покоились в могилах, куда их уложили соплеменники одесситов Агранов с Ягодой. Русский конкурент Шкловского Бахтин влачил свои дни в безвестности при Саранском пединституте. Другие же выжившие русские поэты – Николай Заболоцкий, Ярослав Смеляков, Сергей Марков, Леонид Мартынов, Борис Ручьев – в отличие от «ассимилянтов» хлебнули каждый свою долю лагерной и ссыльной баланды и были запуганы на всю оставшуюся жизнь, так же, как Твардовский и Ахматова, бывшие заложниками своих репрессированных родных и близких… Ну как было на этом трагическом, ущербном для русской поэзии фоне не разыгрывать из себя классиков Кирсанову, Багрицкому, Шкловскому, Сельвинскому, Безыменскому с их звучными псевдонимами? Поразительно глубоко и точно сказал о сущности псевдонимов русский религиозный философ Сергий Булгаков: «Переменить имя в действительности так же невозможно, как переменить свой пол, свою расу, возраст, происхождение и пр. Псевдоним есть воровство, как присвоение не своего имени, гримаса, ложь, обман и самообман. Последнее мы имеем в наиболее грубой форме в национальных переодеваниях посредством имени… Здесь есть двойное преступление: поругание матери – своего родного имени и давшего его народа, и желание обмануть других, если только не себя, присвоением чужого имени. Последствием псевдонимности для его носителя является все-таки дву– или многоименность: истинное имя неистребимо, оно сохраняет потаенную свою силу и бытие, обладатель его знает про себя, в глубине души, что есть его истинное, не ворованное имя, но в то же время он делает себя актером своего псевдонима, который ведет вампирическое существование, употребляя для себя жизненные соки другого имени. Не может быть здорового развития для псевдонима, ни истинного величия и глубины при такой расхлябанности духовного его существа, денационализации, ворованности».

Кстати, эпоха псевдонимов в русской литературе – это XX век. В XIX веке ни одному крупному русскому писателю и в голову не приходило заменить свою простую русскую фамилию на какой-нибудь роскошный псевдоним…

Все «псевдонимы» ходили с гордо задранными подбородками, брезгливо-презрительным выражением на лице, чему способствовало строение рта: нижняя губа неестественно отвисает вперед и вниз (посмотрите, к примеру, на Бенедикта Сарнова, или Евгения Бродского или на любой портрет великого Михоэлса); все они любили поучать и воспитывать нас, молодых русских поэтов, ничего тогда не подозревавших о том, почему и зачем наши наставники ведут с нами назидательные разговоры.

Когда у меня в 1960 году вышла в Калуге первая книжечка стихотворений «Землепроходцы», руководитель литературного объединения «Магистраль» Григорий Левин, друживший с Ильей Сельвинским, из каких-то своих соображений попросил меня, чтобы я подписал ее мэтру… Он же и передал мой опус Сельвинскому.

Вскоре я встретился с «классиком» в Переделкине. Не то чтобы он был моим кумиром, но все-таки имя, авторитет… Лестно было, что он, прочитав мои первые незрелые стихи, написал письмо и пригласил к себе на дачу. Я поднялся к нему по деревянной лестнице на второй этаж. Мэтр спрашивать почти ни о чем не спрашивал, больше говорил сам, как будто хотелось ему выложить молодому поэту все о времени, о поэзии, что не удалось сказать в книгах. Запись этой беседы сохранилась у меня в блокноте…

А разговор, как всегда, шел о главном: что останется в поэзии, что отомрет, развеется, забудется. Естественно, что говорил он, а я жадно слушал. Вот, к примеру, несколько записей из монолога маститого поэта: «Исаковский пишет: «впереди страна Болгария, позади река Дунай». Чтобы не спутали, о чем он пишет, ставит слова «страна» и «река». Это ориентация на самых отсталых из читательской массы! А «Василий Теркин» – вещь откровенно несовременная! Русофильская! Характер времен первой империалистической войны… Козьма Крючков!..»

А я сидел, слушал, открыв рот, и думал: как интересно, как смело мыслит! А может быть, в чем-то и прав! Не может быть, чтобы совсем был не прав… Ведь все-таки один из живых классиков! Как это у Багрицкого сказано: «…на багровый Запад рвутся по стерням: Тихонов, Сельвинский, Пастернак…» Кстати, почему Багрицкий сказал «по стерням», ведь это слово не имеет множественного числа, надо бы «по стерне»?.. Впрочем, чего я придираюсь? Конечно, Багрицкий знал, как надо писать слово «стерня», но решил написать по-своему… В поэзии надо быть смелым, как Сельвинский, как Багрицкий…

Потом седой грузный мэтр начал разговор о Кирсанове, о его новаторстве, смелости, мастерстве, виртуозности, которых не хватает Твардовскому и Исаковскому… Помню, что сравнивал Кирсанова с наездником-джигитом высочайшего класса и прочил ему поэтическое бессмертие…

– А что вы сейчас пишете? – робко спросил я в конце разговора.

Мастер приосанился:

– Я сейчас работаю над циклом стихотворных трагедий о времени. Но трудно пишется, а печатать будет еще труднее. В этих трагедиях будут действовать Ленин, Троцкий, Эйнштейн… Едва ли мои трагедии будут поняты сегодня… Это – работа для будущего…

Все мы думаем, что наша работа для будущего, а будущее приходит гораздо быстрее, чем мы предполагаем. Время неуклонно делает свою таинственную работу, и посмертные судьбы поэтов да будут нам уроком. Вроде бы одним временем и в одном времени жили, дышали и творили Ахматова, Сельвинский, Твардовский, Кирсанов, Смеляков, Безыменский, Заболоцкий, Уткин. Каждый из них был по-своему популярен, каждому критики предвещали славное будущее. Но не все предсказания оправдались. Смотришь сейчас – и как будто бы незаметно для глаза их посмертное значение пошло по разным железнодорожным веткам, постепенно удаляющимся друг от друга, словно бы стрелки кто-то перевел, а кто и когда – не зафиксируешь и точно не скажешь. Так что рискованное дело – прогнозы и предположения делать, да еще на несколько десятилетий вперед. Тут надо больше доверять истории, времени, а не своим злободневным страстям, не своему критическому темпераменту. Ведь недаром Александр Блок как-то сказал суровые слова о любителях поспешных пророчеств: «Есть немало критиков, которые придают огромное значение тому, что не доживет до завтрашнего дня».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: