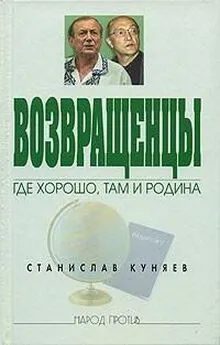

Станислав Куняев - Возвращенцы. Где хорошо, там и родина

- Название:Возвращенцы. Где хорошо, там и родина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9265-0239-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Куняев - Возвращенцы. Где хорошо, там и родина краткое содержание

Как в конце XX века мог рухнуть великий Советский Союз, до сих пор, спустя полтора десятка лет, не укладывается в головах ни ярых русофобов, ни патриотов. Но предчувствия, что стране грозит катастрофа, появились еще в 60–70-е годы. Уже тогда разгорались нешуточные баталии прежде всего в литературной среде – между многочисленными либералами, в основном евреями, и горсткой государственников. На гребне той борьбы были наши замечательные писатели, художники, ученые, артисты. Многих из них уже нет, но и сейчас в строю Михаил Лобанов, Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Василий Белов, Валентин Распутин, Сергей Семанов… В этом ряду поэт и публицист Станислав Куняев. Его книга – о непрекращающейся войне и на новом витке истории. Книга известного русского поэта, публициста и общественного деятеля Станислава Куняева посвящена как и почти все его произведения теме Родины, тому как относятся к России, к русской культуре различные представители творческой интеллигенции Автор убедительно доказывает, что для многих из них, особенно из числа еврейской интеллигенции, Россия и русский народ являются в лучшем случае отвлеченными понятиями а в худшем – вызывают неприятие доходящее до ненависти к нашей Родине. В сущности, эти творческие деятели всегда имели двойное гражданство и как только представилась возможность немедленно покинули нашу страну, забыв о своих былых верноподданнических уверениях.

Возвращенцы. Где хорошо, там и родина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И рядом звезда Давида начертана. Еврейский вызов. А чуть ниже русский ответ: «А не пошли бы вы со своим избранным народом…» – и дальше крепкое русское слово. Вот до каких почвенных уровней докатилась злоба, расколовшая в те годы наше общество.

А угрозы, сыпавшиеся Белову, Проханову, Шафаревичу – их были не десятки, а сотни. Были и телефонные звонки с проклятиями и обещаниями скорой расправы, и даже стихи, а то и поэмы.

Помню, как после публикации в «Комсомолке» стихотворения «Разговор с покинувшим Родину» я получил действительно целую поэму, где обзывался «неофашистским бесом», «экс-поэтом», «педерастом», «бандеровским мессией» и т. д. Поэма заканчивалась на высокой драматической ноте:

И стыдно так за «Комсомолку», что помогла такому волку – раз не устроила прополку! – оттиснуть мерзкие «стишки».

А Стасик – гнусная дешевка, сработавший эс-эс-листовку так подло и, конечно, ловко – побереги свои кишки!

Думаю, что ее автором был один из завсегдатаев Центрального Дома литераторов, впоследствии уехавший в Америку…

Боже мой! Какую психическую атаку мы выдержали, какие оскорбления, какую клевету перетерпели и не сошли с ума, не наложили на себя руки, не спились… Всех писем не процитировать, да и нужды нет. Хочу только сказать, что от отчаянья (прямых угроз я не боялся, знал, что это лишь «террор среды», заказных убийств тогда еще не было) спасали другие письма – дружеские, ободряющие, человеческие.

Помню свою радость, когда зимой 1989 года после тяжелой операции получил письмо от Валентина Распутина, словно бы почувствовавшего, что мне нужно помочь в трудные для меня дни жизни.

Дорогой Стас!

Как ты поправляешься? Наверное, передавали тебе, что в Ленинграде, куда мы ездили с «Нашим современником», на каждой встрече о тебе спрашивали. Слух, что ты в больнице, среди своего народа распространился быстро, и потому спрашивали не из любопытства.

Ленинград мы не «взяли», как Рязань, никто, кроме местного фонда культуры, знаться с нами не желал, а фонду удавалось добыть все больше заводские клубы. Но народ туда собирался грамотный, и встречали хорошо, правда, опытному глазу всякий раз можно было рассмотреть ребят-афганцев, готовых утихомирить провокаторов, но до этого кроме одного случая в первый день, когда меня не было, не доходило. Напряжение порой чувствовалось, не без этого; парню, который подвез нас с Володей Крупиным, всю машину исцарапали свастикой. Выбрав часок, сама любезность и радость, вошел я к своим давним приятельницам в букинистический магазин, которые в прежние годы и портрет мой держали вместе с евтушенковским, но прием был холодно-любезным, а Евтушенко висел уже без меня. Но дело не в этом. Меняется и Ленинград. Прочитал сейчас статью Вадима Кожинова в 1-м натре «Нашего современника» и вспомнил, каким же простофилей тогда, в 1969 году был и я. Природа за ночь без книг и радио успевала кое-что внушить заблудшему сыну, но приходил день – и опять все то же давление со всех сторон и обработка действовали еще несколько лет.

Не знаю, выслали ли тебе последний номер «Литературного Иркутска» – на всякий случай высылаю. В следующем даем твою статью. Прекрасная статья! Постоянное сопротивление и давление сделало вас с Вадимом замечательными бойцами и мыслителями со своим архивом и досье.

Л. В. Палиевский выезжал только по праздникам – и сейчас блещет, но мускулатура не та.

Спасибо за книгу с «Арбатом». Много в ней и кроме «Арбата» хорошего, чего я не знал даже и из 60– х.

Обнимаю тебя. Гале и сыну поклон.

Твой В. Распутин.

Да и другие читатели на рубеже восьмидесятых-девяностых годов не только искали у нас помощи, но нас еще ободряли, как могли, хотя, как я мог судить по их письмам, чувство растерянности и брошенности властью все сильнее и сильнее овладевало душами людей.

…Признаться, вчера я ожидал нечаянной радости, когда включил в машине приемник – звучали стихи о России, севере – наши, русские, не фальшивые. Кто же это? И вот знакомое – эти строки я читал в «Нашем современнике». Однажды прочувствованные, они не забылись, проходных слов здесь нет. Остановился на обочине, слушаю, что ни стихотворенье – открытие и полное созвучие с собственными мыслями, настроениями. Такое испытывал только тогда, когда читал «Бесов» и некоторые дневники Ф. М. Не случайно, думаю, и Вы вспомнили… «Ах, Федор Михалыч»… Но что же делать, Станислав Юрьевич, – неужели все-таки «с кулаками»? Вот и здесь у Вас раздумье на эту тему: вроде бы надо объединиться перед лицом смертельной опасности, но то ли что-то не дает, то ли удерживают нравственные сомнения («И вы, дорогой мой, и вы…») Пока мы взвешиваем, сомневаемся – горловина мешка затягивается.

А. Артеменко.

Запись из моего дневника от 13 января 1992 г.

Каковы достижения демократии за годы перестройки – никому толком не понятно. Гласность – другое дело. Она считается высшим достижением эпохи – все жадно питаются плодами гласности… Но кто эти все – опять же политизированная интеллигенция, творческие натуры, образованные демагоги из всяческих академий общественных наук, инженеры душ человеческих.

Им бы еще не хвалить гласность! Представилась возможность вытащить из столов все крамольные размышления, все обиды, претензии, счеты, выставить напоказ миру, народу, истории… И неплохо заработать на этом. Да, да! Не стесняйтесь, ребята, признайтесь, тот, кто успел попасть в эпицентр этого круговорота со своими чонкиными, собраниями анекдотов о Сталине, с никому не нужными на Западе бесконечными антитоталитарными эпопеями, с якобы историческими монографиями о Сталине, о Троцком, о Бухарине… Парламентские дискуссии, зарубежные турне, теледебаты, валютные гонорары, сериалы передач по «Свободе», бесконечные интервью – вот сочные плоды гласности для избранных. Плоды, осевшие такими плотными денежными слоями на счетах, что им не грозит никакая инфляция и никакой рынок. Потому-то и можно призывать призрак этого рынка, который бродит по России. Страшен этот призрак народу, не получившему от гласности ничего, кроме отвращения к так называемой интеллигенции.

До кровавого октября оставался еще год с лишним. Горюю, что у меня, бросившего тогда все силы на спасение журнала, не осталось их, чтобы последовать советам умного человека, написавшего мне вот это письмо летом 1992 года.

Я давнишний читатель и почитатель Вашего журнала. Хочу поделиться некоторыми соображениями о нем. Журнал несомненно лидирует в течение последних 3–4 лет. Это наиболее солидное и серьезное издание. Другие, традиционно почитаемые публикой журналы существенно проигрывают «НС». Высокий интеллектуальный уровень, научная корректность стали отличительной чертой журнала. Публикуемая литература великолепна. Прекрасная проза, прекрасная поэзия. Не хочу упоминать конкретные публикации, т. к. для этого пришлось бы просто переписать оглавление. Хваленый интеллектуализм ваших оппонентов изрядно полинял. Полинял хотя бы потому, что у них почти всегда имеется, более или менее искусно скрытая, ложь. Именно «НС» задал в свое время тон в осмыслении событии недавней нашей истории. Начало, пожалуй, было положено В. Кожиновым, его статьей «Правда и истина». После Ваших публикаций от детективного (детеарбатского) варианта истории пришлось отказаться. Равно как отказаться от канонизации новых комсвятых. К началу 1990 г. интерес к журналу резко возрос. Среди моих знакомых появилось много подписчиков. Часто можно было видеть журнал у пассажиров метро. Однако уже к апрелю 1990 г. я заметил, что журнал читают далеко не все, кто на него подписался. Постепенно он исчез и у пассажиров. Расспросы показали, что в основе этого – страх. Страх быть репрессированным, страх оказаться не с толпой, страх оказаться наедине с жуткой правдой, страх понимания. (Кто-то сказал, что для завершения геноцида достаточно ликвидировать подписчиков «НС», «МГ» и «Дня»). Кроме того, понимание происходящего предполагает в качестве ответа активную позицию, а занять ее не все способны. Ваш журнал во многом содействовал формированию национального самосознания у русских людей, но понявших мало, и рассеяны они настолько, что часто им трудно объединяться. Как китам при низкой численности трудно встретиться в океане для спаривания. В институте, где я работаю – около 600 сотрудников. На государственно-патриотических позициях стоит только 6–10 человек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: