Маргарет Макмиллан - Война, которая покончила с миром. Кто и почему развязал Первую мировую

- Название:Война, которая покончила с миром. Кто и почему развязал Первую мировую

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06772-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Маргарет Макмиллан - Война, которая покончила с миром. Кто и почему развязал Первую мировую краткое содержание

Всемирно известный историк, профессор Оксфордского университета Маргарет Макмиллан исследует причины развязывания Первой мировой войны, последовавшей после длительного периода мира в Европе, который, казалось, и впредь сулил ей процветание и прогресс. Автор рассматривает основные политические и технологические преобразования Европы за годы, предшествующие войне, то есть с конца XIX в. до августа 1914 г., когда был убит эрцгерцог Франц-Фердинанд. Анализируя идеи, чувства и решения, которые, выйдя из-под контроля, нарушили равновесие и привели Европу к катастрофе, Макмиллан дает яркое, образное описание участников событий и анализ мотивов их действий. Книга Маргарет Макмиллан – блистательное исследование и наиболее полный отчет о последних годах старой Европы.

Война, которая покончила с миром. Кто и почему развязал Первую мировую - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Незадолго до Рождества 1911 г. сэр Эдвард Гошен – посол Великобритании в Берлине – сообщил в Лондон, что он отобедал с Бетманом. Вдвоем они в дружеской манере разговаривали о событиях прошедшего года. Посол спросил Бетмана, было ли у него на днях время играть, как обычно, сонаты Бетховена, перед тем как лечь спать. «Мой дорогой друг, – ответил Бетман, – мы с вами любим классическую музыку с ее простыми и открытыми созвучиями. Как я могу играть свою любимую старую музыку, когда воздух сейчас полон неблагозвучия?» Гошен возразил, сказав, что «композиторы даже в стародавние времена использовали диссонансы, чтобы привести к гармониям, которые звучали благозвучнее на фоне диссонансов, им предшествовавших». Бетман согласился, но добавил, что «в современной музыке, как и в царящей политической атмосфере, диссонансы преобладают» [1331] BD, т. VII, 763, 788–9.

. Чтобы поиграть на нервах Европы, новый год должен был внести новые диссонансы на этот раз в саму Европу в виде первой войны в серии Балканских войн.

Глава 16

Первые балканские войны

В первый день нового 1912 г. Пол Камбон – посол Франции в Лондоне – написал своему брату в Берлин: «Что готовит для нас этот год? Надеюсь, что большого конфликта мы избежим» [1332] Cambon, Correspondance , т. III, 7.

. Жюль тоже страшился наступающих месяцев: «Ухудшающееся здоровье императора Австрии, далекоидущие планы, приписываемые престолонаследнику, война в Триполи, желание правительства Италии найти выход из трудного положения, в которое оно втянуло страну, смешав разногласия других со своими собственными, честолюбивые планы Болгарии, угроза проблем в Македонии, трудности в Персии, потрясение в Китае – все это указывало на серьезные беспорядки в ближайшем будущем, и единственная надежда была на то, что серьезность опасности, возможно, приведет к ее предотвращению» [1333] Albertini, The Origins of the War , т. I, 357.

.

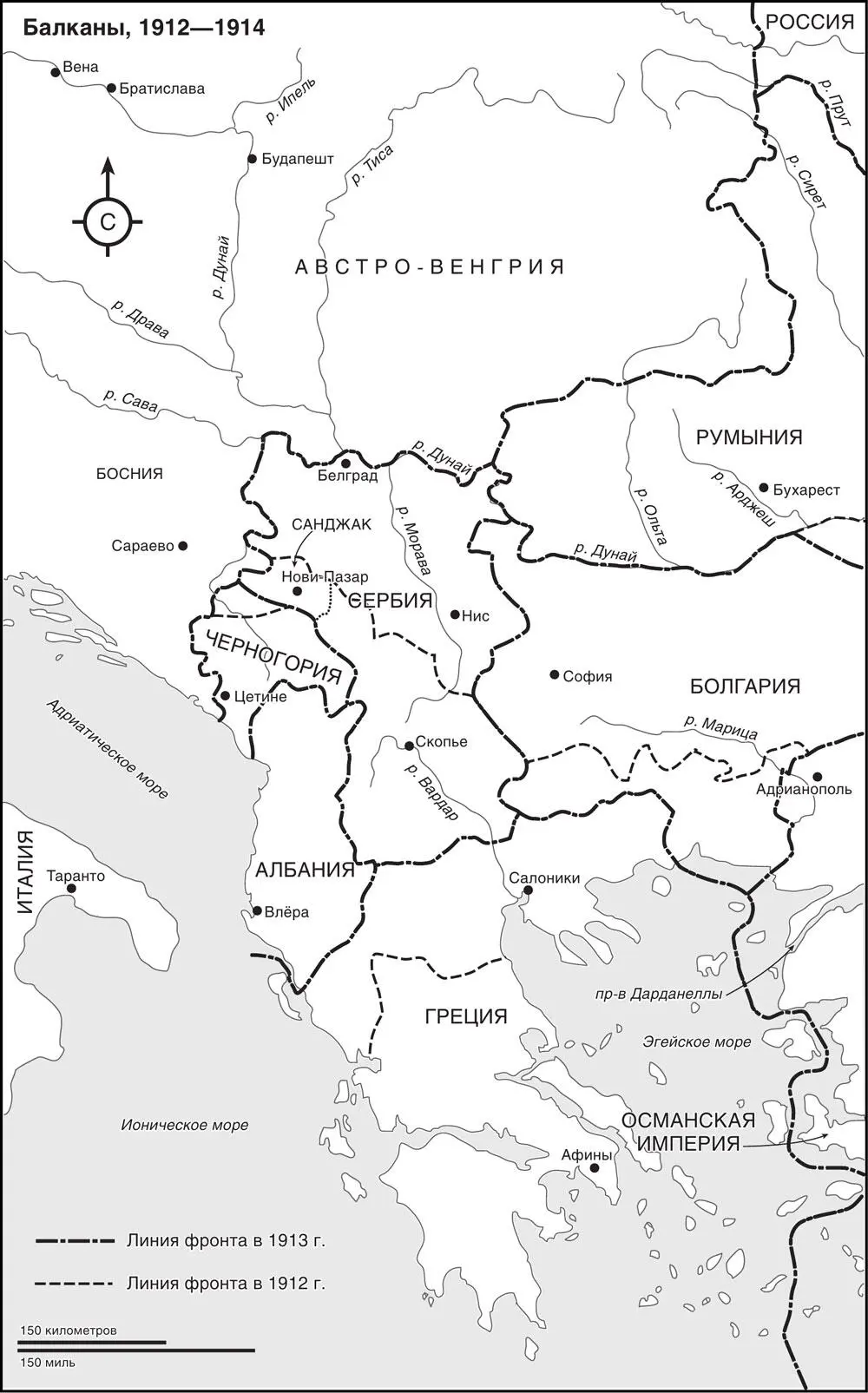

Он, вполне вероятно, упомянул и соперничество между Великобританией и Германией или взаимные страхи и враждебность между Россией и Австро-Венгрией. Однако именно на Балканах таились самые серьезные опасности: две войны между ее народами, одна в 1912 г., а вторая в 1913 г., чуть не втянули в конфликт великие державы. Дипломатия, блеф и балансирование на грани войны в конечном счете спасли мир, но, хотя европейцы не могли об этом знать, это была генеральная репетиция лета 1914 г. Как говорят в театре, если последний прогон проходит хорошо, премьера будет катастрофой.

Балканские государства от Греции на юге до Сербии, Болгарии и Румынии на севере были бедными родственниками Европы с немногими природными ресурсами, неразвитой инфраструктурой и лишь зарождающимися современными промышленностью и торговлей. В 1912 г. столица Сербии Белград был маленьким провинциальным городком, только-только начинавшим мостить главные улицы деревянной брусчаткой и имевшим всего одну хорошую гостиницу. В Румынии, где бытовал миф о том, что ее жители – народ, произошедший от римских легионеров, Бухарест претендовал на то, чтобы быть балканским Парижем. Высшие слои общества, которые говорили по-французски и одевались по последней французской моде, особенно восхищались, по словам одного наблюдательного русского журналиста, «ночным Парижем». Лев Троцкий, высланный из России за свою революционную деятельность, работал там корреспондентом, пишущим под псевдонимом для одной ведущей киевской газеты. Элегантные женщины и великолепно одетые армейские офицеры прогуливались по бульварам Бухареста, писал он, а на перекрестках стояли pissoirs, прямо как в Париже. И все же разница была гораздо больше, чем эти сходства, начиная от евнухов-извозчиков (из секты, в которой мужчин кастрировали после того, как они становились отцами двоих детей) и кончая цыганами, которые играли на скрипках в ночных клубах, или босоногими детьми, просившими подаяния на улицах [1334] Trotsky, The Balkan Wars , 360–61.

. В Черногории столицей была просто чрезмерно разросшаяся деревня, а новый королевский дворец выглядел как пансион в Германии. (Старый дворец Бильярда получил свое название по биль ярдному столу, который привезли в горы с побережья.) Король Никола II часто садился под одно из немногих деревьев в этой гористой стране, чтобы вершить правосудие, как он его понимал, над своими подданными. С Италией и Россией он был связан семейными узами – одна его дочь вышла замуж за короля Италии, а две другие были женами русских великих князей. Но его внешняя политика обычно зависела от того, какая европейская страна выплатила ему субсидию. «Ваше величество, – сказал Конрад Францу-Иосифу в 1912 г., – король Никола напоминает мне канделябр». Императора позабавило объяснение Конрада: «Смотрите, он всегда стоит с протянутой рукой в ожидании, что кто-нибудь ему что-нибудь даст» [1335] Hoetzendorf, Mein Leben mit Conrad von Hötzendorf , 105.

.

Румыния, которая тогда была гораздо меньше, чем теперь, в 1910 г. имела население меньше 7 млн человек, Болгария – около 4 млн, а Сербия – около 3 млн. В Черногории было всего лишь 250 тыс. жителей. («Это обособленная дыра мира», – сказал неудачливый австро-венгерский дипломат, который служил в ее столице Цетине перед Великой войной.) [1336] Aehrenthal, Aus dem Nachlass , 232.

Годы османского правления оставили после себя общества, которые были в основном все еще аграрными и глубоко консервативными, хотя классы землевладельцев и мелкой буржуазии все больше стремились к тому, чтобы походить на западные классы. Появились политические партии, которые стали называть себя Консервативной, Либеральной, Радикальной и даже Социалистической партиями, но за этими названиями скрывались уже устаревающая система семейных, региональных и этнических связей, а также явное самодержавие. В Черногории, одном из всех Балканских государств, где горы спасли страну от вхождения в Османскую империю, король Никола заигрывал с конституцией, которую он просто отодвигал всякий раз, когда уставал от политики; и оппозиционеры, уж какие они там были, а иногда даже его верные сторонники отправлялись в тюрьму или бывали казнены – в зависимости от его настроения. В Сербии радикалам и особенно их лидеру Николе Пашичу довольно сильно повезло в том, что в стране был слабый король Петр, но в Болгарии и Румынии были сильные короли – оба с германскими корнями, – которые доминировали в политике.

Для остальной Европы Балканские государства были чем-то вроде анекдота, местом действия романтических сказок вроде «Пленник Зенды» или оперетт (Черногория послужила вдохновением для написания оперетты «Веселая вдова»), но их политика была чрезвычайно серьезной, а зачастую и смертельной – с террористическими заговорами, насилием и убийствами. В 1903 г. непопулярный предшественник короля Петра в Сербии и его в равной степени непопулярная жена были выброшены из окон дворца, а их трупы – разрублены на куски. Король Черногории Никола ненавидел Пашича и его соратников-радикалов, потому что подозревал – и не без оснований, – что они подсылали к нему убийц с бомбами. Рост национальных движений сплотил народы, но и отделил православных от католиков или мусульман, албанцев от славян, а хорватов, сербов, словенцев, болгар или македонцев друг от друга. В то время как народы на Балканах сосуществовали и перемешивались – часто на долгие периоды мира, длившиеся века, становление национальных государств в XIX в. слишком часто сопровождалось сожжением деревень, массовыми убийствами, изгнанием меньшинств и продолжительными вендеттами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: