Татьяна Мюллер-Кочеткова - Путешествие в Поднебесную

- Название:Путешествие в Поднебесную

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Т&В Медиа

- Год:2013

- ISBN:978-1-937124-05-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Мюллер-Кочеткова - Путешествие в Поднебесную краткое содержание

Второе издание.

Путешествие в Поднебесную - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Во время царствования династии Хань, длившегося до 220 года н. э., буддизм еще не получил в Китае широкого распространения. Общество придерживалось идей конфуцианства и даосизма.

Конфуций (551–479 гг. до н. э.) и его последователь Мэн-цзы (372–289 гг. до н. э.) во многом определили этические нормы китайского общества, в частности, преклонение перед предками (культ предков уже имел в то время древние корни), почитание старших – в семье, по иерархической лестнице, которое, несмотря на все социальные потрясения, до сих пор определяет полное почтением отношение китайцев к пожилым людям, к престарелым родителям, в чем мы и сами могли убедиться в ходе нашего путешествия. Кстати, традиция хранить таблицы предков в храмах и раз в год поклоняться им и ставить перед ними приношения, до сих пор сохранилась на Тайване.

Даосизм же, основанный на идеях легендарного философа Лао-цзы (VII–VI вв. до н. э.), изложенных в книге, появившейся в III веке до н. э., привнес в духовный мир китайцев идеи универсального пути (дао) естественного развития, спокойного созерцания мира, гармонии с природой, универсальных сил или начал инь и ян – земного и небесного, тени и света, холода и тепла, покоя и движения, женского и мужского и т. д. Эти идеи отразились в методах лечения традиционной китайской медицины, они оказали также огромное влияние на литературу и искусство Китая.

Во время путешествия по этой стране мы посетили госпиталь – центр традиционной медицины. В перечне лечебных средств против всевозможных болезней, с которым нас ознакомили, не раз шла речь о недостаточности или об усилении жизненных функций, ян – активного начала.

Смутные времена, наступившие после падения династии Хань, междоусобицы, разрушения и бедствия последующих нескольких веков (периода Троецарствия, эпохи династии Чинь и сменявших друг друга ряда других династий) усилили влияние буддизма в Китае, золотой век которого приходится здесь на V–X вв. В обществе находили отзвук идеи буддизма о неизбежности страданий и смерти, об освобождении от цепи реинкарнаций путем отказа от желаний, морального усовершенствования и медитации.

В Китае возникло особое течение буддизма, известное под названием дзэн или чань-буддизма. Согласно его идеям, высшее начало нужно искать не в священных изображениях или книгах, а в самом себе – погружением (чань) в самого себя человек может добиться того состояния духа, которое позволит ему слиться с окружающей его природой.

Конечным итогом сплава разных философских идей с древним почитанием множества божеств и духов явилось отсутствие у китайцев какого-либо религиозного догмата, если не считать сторонников христианства или ислама.

Мы смогли убедиться в том, что китайцы, особенно пожилые, воскуривают фимиам и кладут приношения и в буддистских, и в даосистских храмах, не делая особого различия между ними. Они не задумываются над вопросами религии, а следуют традиции.

Издревле в сознании китайцев мир населен божествами и духами, добрыми и злыми. И в нашем столетии во многих домах находилось (а на Тайване еще находится) изображение Бога очага и его супруги. Считалось, что они наблюдают за тем, что происходит в семье, и в конце года сообщают об этом Небесному императору. Для того, чтобы их «умаслить», в это время губы этих божеств смазывали медом и перед ними ставили сладости, которыми семейство лакомилось в Новый год, наступающий по китайскому лунному календарю в конце января или в начале февраля.

Традиционные фейерверки должны были отгонять злых духов и не пускать их в Новый год.

Однако вернемся в Сиань, где по соседству с Большой пагодой диких гусей находится Музей искусства Чан, содержащий замечательные произведения эпохи династии Тан (618–907 гг.), одной из вершин китайской культуры.

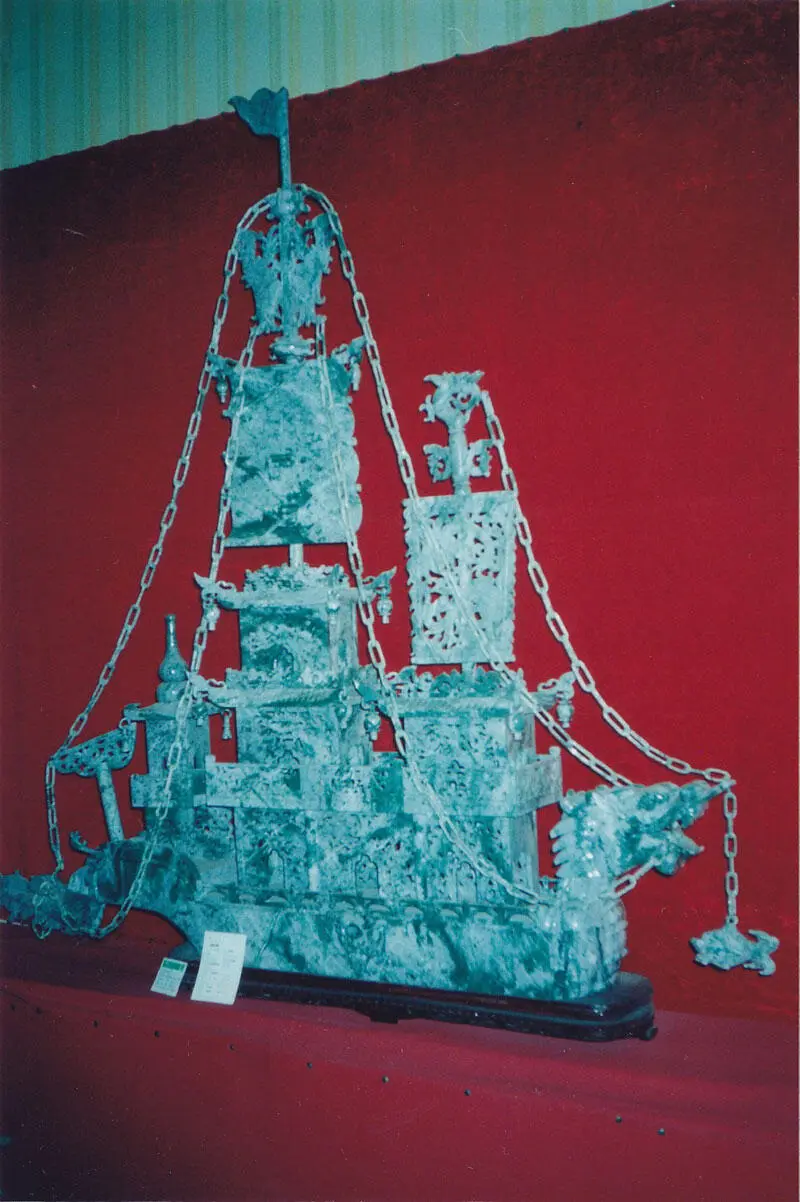

В эту эпоху наряду с поэзией и изобразительными искусствами высокой степени совершенства достигли ювелирное искусство и производство фарфора, прозрачного, тонкостенного, кажущегося очень хрупким, но на самом деле очень прочного, с деликатнейшими оттенками расцветок. В музее также имеется много изделий из нефрита разных оттенков, от бледно-желтого до темно-зеленого, в т. ч. искусно изготовленный корабль-дракон с мачтой, якорной цепью и парусами, с вырезанным в них орнаментом.

Нефриту придавалось чудодейственное свойство, предметы из него клали в могилы (считалось, что нефрит предохраняет тела от тления). Из захоронений и происходят многие экспонаты этого музея, в т. ч. статуя злой богини, охраняющей могилу, надгробные памятники, настенная живопись с различными сценами из жизни общества эпохи Тан, среди них сцена популярной в то время игры поло – всадницы, играющие в мяч (в поло играли и женщины). В этой живописи отразился идеал красоты той эпохи – полные белолицые красавицы с искусными пышными прическами черных волос и в ярких шелковых одеждах.

У некоторых статуй, выставленных в музее, были отбиты головы – печальная память о культурной революции…

Сувенирный магазин музея.

Большая экспозиция картин современных художников северо-запада Китая содержала немало выразительных портретов, жанровых сцен и пейзажей, отражающих многоликость страны, разнообразие ее цветовой гаммы, как ее увидели художники. Особый раздел экспозиции был посвящен примитивному искусству крестьянских художников с характерной для него яркостью красок.

По-иному воспринят мир в проникнутых символикой картинах традиционных жанров, также представленных в музее, таких как шань шуй («горы и воды»), хуаняо («цветы и птицы») и др. Здесь ива – символ кротости, изящества и утонченности, сосна – сдержанности и стойкости, бамбук – стойкости и несгибаемости, орхидея – чистоты и скрытого благородства, хризантема – скромности, гордости и целомудрия, цветы дикой оливы мэйхуа – благородной чистоты и стойкости и т. д.

Художник-монах Цзюэ-инь (XIV в.) писал: «Когда я радостен – пишу орхидеи, когда я печален – пишу бамбук».

Искусство эпохи Тан как бы ожило во время вечера, проведенного нами в ресторане-театре «Династия Тан», где выступает первоклассный инструментально-танцевальный ансамбль со старинными инструментами и в одеждах, какие носили в ту эпоху.

Во время чрезвычайно вкусного обеда, состоявшего из ряда живописных блюд с поэтическими названиями (Сердце дракона, Мелодия ивы и др.), на авансцене выступал небольшой инструментальный ансамбль со старинной музыкой – прелюдией концерта. По окончанию же обеда начался большой и очень красочный во всех отношениях концерт, танцевально-музыкально-театрализованное представление на фоне декораций с видами Большой пагоды или интерьера императорского дворца, которое привело публику, заполнявшую огромный зал (главным образом иностранные туристы и бизнесмены) в неописуемый восторг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: