Анатолий Сагалевич - Глубина

- Название:Глубина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Яуза

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9955-0922-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Сагалевич - Глубина краткое содержание

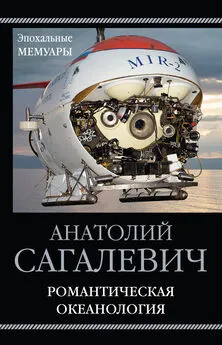

В этой книге легендарный исследователь морских глубин Герой Российской Федерации Анатолий Михайлович Сагалевич рассказал о создании всемирно известных аппаратов «Мир», об исследовании и съемках вместе с компанией IMAX корпуса «Титаника», о работе и дружбе с Джеймсом Кэмероном, о тайнах подводных и политических, о погружениях на дно Байкала, в ледяные воды Арктики, на затонувшие корабли и подлодки и о том, что на самом деле скрывает ГЛУБИНА.

Глубина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ключевым моментом, ускорившим разработку новой подводной техники, явилась гибель американской атомной подводной лодки «Трешер» в апреле 1963 года. Она затонула на глубине около 2500 метров. В создавшейся ситуации выяснилось, что в качестве единственного технического средства, способного осуществить поиск и обследование затонувшей лодки, пригоден лишь батискаф «Триест». Однако его подготовка и доставка к месту аварии заняла около двух месяцев. После нескольких безрезультатных поисковых погружений батискафу потребовался ремонт, и он был отбуксирован на американскую береговую базу. В дальнейшем появились проблемы с навигационной привязкой «Триеста» в режиме поиска: используемой сейчас навигационной привязки по донным гидроакустическим маякам в то время не существовало. Была применена система маркировки пройденных маршрутов с помощью разноцветных флажков, которые пилоты ставили на дно, используя манипулятор. Возникшие трудности подтолкнули ведущие фирмы США, связанные с подводной техникой, к разработке принципиально новых – малогабаритных и легких – подводных аппаратов, которые можно было бы транспортировать к месту работ на борту судна или самолетом. Главную роль в создании аппаратов нового поколения сыграло изобретение синтактика – твердого, плавучего, выдерживающего давление больших глубин материала, который представляет собой композит из стеклянных микросфер, соединенных пластичной эпоксидной смолой. Внедрение этого материала позволило строить подводные аппараты без громоздкого бензинового поплавка, в несколько раз снизить их вес и в два-три раза уменьшить габариты.

Технический прогресс в создании глубоководных обитаемых аппаратов проиллюстрирован на рисунке, показывающем схематическое устройство трех поколений аппаратов – от батисферы Вильяма Биба до современных глубоководных обитаемых аппаратов.

Судя по опубликованным данным, всего в мире было создано пять батискафов: два из них – «Триест-I» и «Архимед» – рассчитаны на максимальную известную в океане глубину – 11 000 метров, «Триест-II» – на 6000 метров, а «FNRS-2» и «FNRS-3» – на 2000 и 4000 метров соответственно. В течение 15 лет батискафы оставались единственными подводными техническими средствами, которые могли опускаться на 6000 метров и более. В 1984 году в Сан-Диего состоялось прощание с последним из батискафов – «Триестом-II». К этому времени Военно-Морскими силами США уже был подготовлен к эксплуатации шеститысячник современного типа – «Си Клифф»; его создание осуществлялось путем переоборудования старого аппарата с тем же названием: стальная прочная сфера была заменена на титановую и, конечно, заменены многие элементы систем. По существу, был создан новый аппарат.

В 1960–1970-е годы в мире действовало уже несколько десятков обитаемых аппаратов, способных погружаться – в зависимости от намечаемых целей – на глубины от 100 до 4500 метров. Однако эра батискафов к тому времени уже закончилась, а глубоководных аппаратов более высокого класса еще не было. Между тем в 80-е годы назрела потребность в обитаемых аппаратах с рабочей глубиной 6000 метров. В этих пределах находится около 98 % глубин океанского дна, и лишь 2 % составляют зоны океанических желобов и впадин. Поэтому создание аппаратов с рабочей глубиной 6000 метров позволяло решать большинство научных задач, в том числе исследовать открытые на дне океанов гидротермальные поля. Такие аппараты могли быть использованы и для прикладных целей – обследования и видеофотосъемки лежащих на дне объектов, подъема потерянных приборов, поисковых операций и т. д. Этими насущными потребностями и было обусловлено появление в 80-е годы пяти современных обитаемых аппаратов с рабочей глубиной 6000 метров.

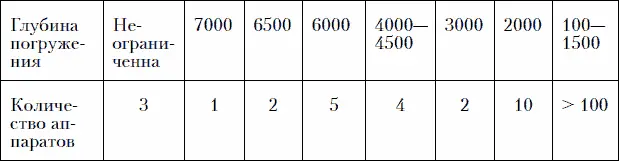

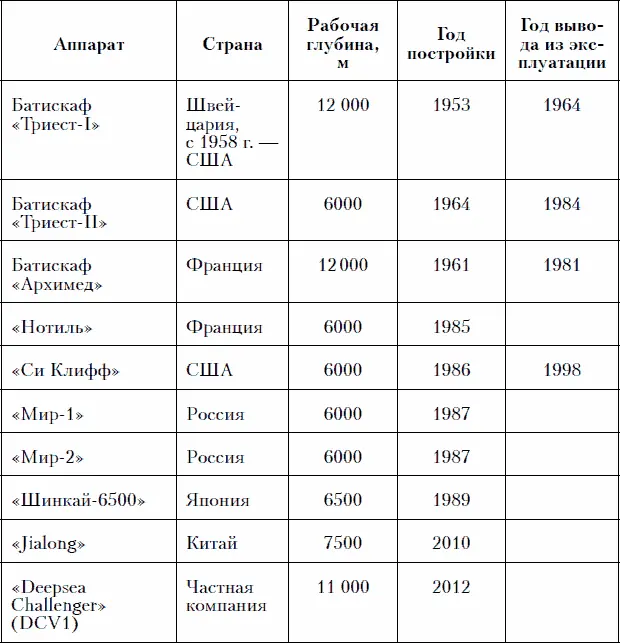

Общая картина создания в мире подводных обитаемых аппаратов за период 1948–2012 годов отражена в таблице 1 . Более чем из ста пятидесяти аппаратов лишь восемь были предназначены для погружения на 6000 метров и глубже.

Таблица 1. Глубоководные обитаемые аппараты, созданные в мире в 1948–2012 годах

В таблице 2 приведены самые глубоководные обитаемые аппараты: три из них построены по принципу батискафа в 50–60-е годы, пять – это современные ГОА, построенные в 80-е годы, аппарат «Яолонг» появился в 2012 году в Китае, а «Дипси Челленджер» – в 2012 году в Австралии.

Таблица 2. ГОА с рабочей глубиной 6000 метров и более

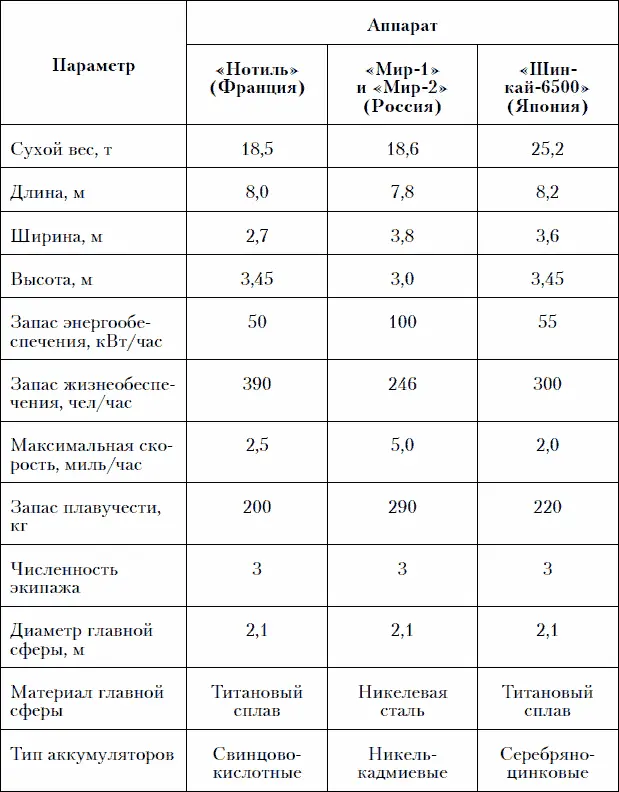

Технические характеристики шеститысячников – малогабаритных, легких и маневренных – даны в таблице 3 .

Таблица 3. Технические данные современных ГОА с рабочей глубиной 6000 метров, построенных в 1980-е годы

В настоящее время эксплуатируются лишь пять таких аппаратов: французский «Нотиль», японский «Шинкай-6500» китайский «Яолонг» и наши отечественные «Миры». Сравнение их технических данных показывает несомненное преимущество ГОА «Мир», обладающих наибольшей энергоемкостью и высокой скоростью передвижения под водой, что очень важно с точки зрения эффективности использования глубоководных обитаемых аппаратов.

В США после выведения из эксплуатации в 1998 году «Си Клиффа» используется лишь заслуженный «Алвин», который был переоборудован на рабочую глубину 4500 метров в 1972 году из аппарата с рабочей глубиной 2000 метров, построенного в середине 60-х годов. В 2015 году «Алвин» переоборудовали на рабочую глубину 6500 метров. На сегодняшний день есть и более глубоководные аппараты – китайский «Jialong» рассчитан на 7000 м, одноместный «Deepsea Challenger» – на 11 000 м. На последнем совершил погружение в Марианскую впадину Джеймс Кэмерон. Однако по меркам 80-х годов XX века глубина в 6 000 метров была максимальной, и она достаточна для подводных исследований 98 % площади дна Мирового океана.

Таким образом, сегодня в мире имеются только восемь шеститысячников. Два из них – «Мир-1» и «Мир-2» – базируются на борту научно-исследовательского судна (НИС) «Академик Мстислав Келдыш». Эти аппараты прошли большой и интересный путь эксплуатации: от научных исследований в различных районах Мирового океана, поисков и обследований лежащих на дне объектов – до погружений с туристами и участия в съемках профессиональных видео- и кинофильмов. По признанию ученых и инженеров, «Миры» являются наиболее совершенными из всех на имеющихся сегодня ГОА. Ведущие зарубежные специалисты-подводники называют их аппаратами XXI века.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: