Яков Гордин - Гибель Пушкина. 1831–1836

- Название:Гибель Пушкина. 1831–1836

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент Пушкинский фонд

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9907582-1-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Гордин - Гибель Пушкина. 1831–1836 краткое содержание

Год за годом, месяц за месяцем автор прослеживает действия Пушкина, этапы его грандиозного замысла, рухнувшего при столкновении с неуклонным ходом русской истории.

Это книга о великой надежде и горьком разочаровании, книга о судьбе истинного патриота, чья трагедия предсказала трагедию страны.

Это книга о том, как русское общество отказалось понимать великого поэта и мыслителя, а критика подвергла его злобной травле, образцы которой читатель найдет в обширном приложении.

Это книга о гибели пророка.

Гибель Пушкина. 1831–1836 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С петровских времен существовала идея объединения славян вокруг России. Идея эта стала особенно популярна в начале XIX века. Ее сторонником был Державин.

Первый директор Лицея Василий Федорович Малиновский, человек, которого Пушкин уважал, крупный политический мыслитель, разработал план создания единой славянской державы. Она должна была объединить Россию, воссоединенную Польшу и балканских славян, освобожденных от власти Турции и Австрии.

В первую половину царствования Александра I проекты такого рода занимали серьезное место во внешнеполитических планах русского правительства и вызывали безусловную поддержку общества. «Славянская держава» могла – по убеждению русских патриотов – укротить любого завоевателя. В тот момент речь шла, естественно, о Наполеоне.

Идея эта неизбежно носила в себе революционное зерно – ведь для освобождения угнетенных славян требовалось их восстание. И для передовых русских политиков это движение, естественно, связано было с греческим восстанием, столь волновавшим Пушкина и декабристов.

В двадцатые годы, во время пребывания Пушкина на юге, зародилось революционное Общество соединенных славян. Его конечной целью было сплочение славянских народов вокруг свободной России…

И теперь – в 1831 году – Пушкин решил для себя, что победа восставшей Польши, отпадение ее, окажется чреватым слишком тяжкими последствиями для России и славянства.

Это была традиция декабристского патриотизма.

Спокойной жизни, спокойной работы, спокойных раздумий не получалось. Царскосельские парки, жестяные мандарины и драконы, свой удобный, устроенный дом – все это было идиллическим фоном для мучительных размышлений.

Катастрофические толчки почвы нарастали, пока не поставили империю на край гибели. Так думали современники. Так думал царь.

19 июня 1831 года молодой литератор Никитенко занес в свои дневник:

«Наконец холера со всеми своими ужасами явилась и в Петербурге. Повсюду берутся строгие меры предосторожности. Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости или по должности».

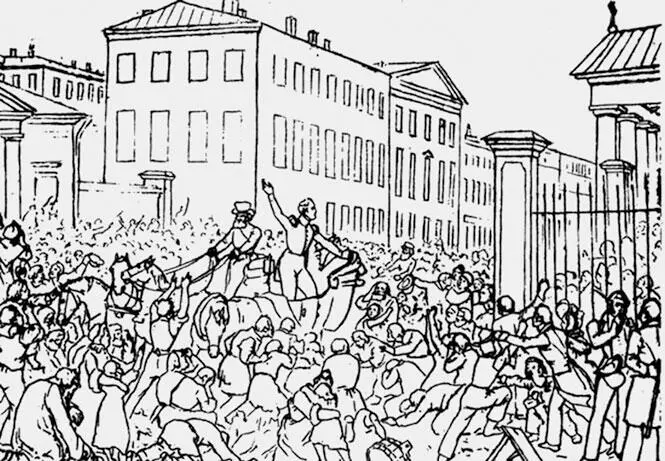

Николай I на Сенной площади усмиряет холерный бунт. Рисунок неизвестного художника. 1830-е гг.

20 июня:

«В городе недовольны распоряжениями правительства… Лазареты устроены так, что они составляют переходное место из дома в могилу… Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем туда забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда просто пьяных из черни, кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки. Нет никого, кто одушевил бы народ и возбудил в нем доверие к правительству. От этого в разных частях города уже начинаются волнения. Народ ропщет и, по обыкновению, верит разным нелепым слухам, как, например, будто доктора отравляют больных, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для своих целей и т. п. Кричат против немцев лекарей и поляков, грозят их перебить».

Царское Село оказалось отрезанным от мира карантинами.

Трудно было сохранять душевное спокойствие. Осень прошлого года, болдинское сидение, собственный «пир во время чумы» стали приходить на память. Письма Пушкина той поры полны беспокойства.

Между тем в Петербурге произошел бунт. Было убито несколько ни в чем не повинных лекарей. Император личным появлением слабый этот бунт усмирил. Да это был и не столько бунт, сколько вспышка отчаяния подавленных наступлением непонятного зла людей.

Волнения были и вокруг Петербурга.

Пушкин чувствовал, что можно ожидать худого. Он понимал неустойчивость положения. Недаром писал он за полгода до того:

«Россия нуждается в покое. Я только что проехал по ней… Народ изнурен и раздражен».

Он не ошибался.

Холерные дела, достаточно неприятные сами по себе, стали поводом к мятежу, какого Россия не видела со времен Пугачева.

Кто не знает, что в 1831 году было восстание в военных поселениях. Но мало кто представляет себе истинный масштаб этого восстания и ужас, в который оно привело власть, и воздействие, которое оно оказало на умы людей думающих.

Военные поселения, в том виде, в каком существовали они при Пушкине, были задуманы и организованы Александром I и Аракчеевым с одной достаточно простой мыслью. Мысль эта выглядела так. Россия должна блюсти порядок в Европе. Для этого нужна большая армия. Большая армия стоит дорого. Следовательно, нужно, чтобы часть армии одновременно занималась и крестьянским трудом.

Выполнение этого плана шло с двух сторон. С одной стороны, некоторые армейские части были поселены в деревнях и как бы посажены на землю. С другой стороны, большое количество государственных крестьян было как бы превращено в солдат, занимающихся и хлебопашеством. Через несколько поколений, по мысли организаторов, военные поселения должны были дать России значительную резервную армию, обученную и ничего государству не стоящую.

А что получилось в действительности?

«Все, что составляет наружность, пленяет глаз до восхищения; все, что составляет внутренность, говорит о беспорядке. Чистота и опрятность есть первая добродетель в этом поселении. Но представьте дом, в котором мерзнут люди и пища; представьте сжатое помещение – смешение полов без разделения; представьте, что корова содержится как ружье, а корм в поле получается за 12 верст; что капитальные леса сожжены, а на строение покупаются новые из Порхова, с тягчайшей доставкою; что для сохранения одного деревца употреблена сажень дров для обстановки его клеткою, и тогда получите вы понятие о государственной экономии. Но при этом не забудьте, что поселянин имеет землю по названию; а общий образ его жизни – ученье и ружье. Притом от худого расчета или оттого, что корова в два оборота делает в день 48 верст для пастбища, всякий год падало от 1000 до 2000 коров в полку, чем лишали себя позема и хлебородия, и казна всякий год покупала новых коров… В больнице полы доведены до паркетов, и больные не смели прикоснуться к ним, чтобы не замарать; у каждого поселенного полка была мебель, но она хранилась как драгоценность, на ней никто не смел сидеть».

Это написал не какой-нибудь маркиз де Кюстин, французский критикан. Это написал генерал-майор русской службы Маевский, начальник старорусских военных поселений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: