Юрий Слёзкин - Дом правительства. Сага о русской революции

- Название:Дом правительства. Сага о русской революции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-100477-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Слёзкин - Дом правительства. Сага о русской революции краткое содержание

Дом правительства. Сага о русской революции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Слушайте товарища лектора [52].

Пожилой рабочий Никита «любил «ученость», книги и газеты читал, надев старые очки, шуток над собой не признавал и сам шутить не любил и не умел». Ученость лектора частично компенсировалась неловкостью, которую он испытывал перед людьми, чья неученость компенсировалась мужской зрелостью и искупительной миссией пролетариата [53].

«Агитация» состояла в произнесении речей на заводах и уличных митингах. Речи должны были быть короткими и по делу. Дело, согласно инструкциям для агитаторов, заключалось в разжигании «ненависти слушателей» к самодержавию. Воронский говорил «залпом, без передышки, сильно жестикулируя руками» [54].

Помню такой случай. Я витийствовал на открытом летучем митинге, забравшись на площадку товарного вагона. Внизу передо мной стояла толпа железнодорожников. Я самозабвенно предвещал «час мести и расплаты», убеждал вдохновенно «не поддаваться провокации», «стоять до конца», неистовствовал в призывах и не скупился на лозунги, но в припадке революционного пафоса я не заметил, как вагон лязгнул, толкнулся с места, и на глазах удивленных рабочих я поплыл сначала тихо, потом быстрей – вперед и дальше, размахивая руками и бросая пламенные слова [55].

Пламенные слова, изреченные или прочитанные, – главное оружие миссионера. Воронский и его товарищи витийствовали независимо от того, едет ли поезд. Чтение (про себя или вслух) было частью общения; письменная речь (особенно ленинская) извергалась залпом и без передышки. Редкие паузы в партийных автобиографиях – моменты немоты в угаре чужого красноречия (Ленина, Троцкого, Чернова). Революционеры были вспыльчивыми, разговорчивыми и задумчивыми одновременно.

Социалистическое миссионерство отличалось от христианского в двух отношениях. Во-первых, оно не было универсальным. Христианская проповедь обращена к каждому; социалистическая рассчитана на рабочих или крестьян. Кальвинисты, проповедовавшие спасение избранных, не знали, кто и почему избран. Социалисты, верившие в особую миссию пролетариата, не сомневались, из кого состоит коренное население Царства свободы. Первые проповедники коммунизма могли быть кем угодно – и в реальности были почти исключительно «студентами», – но главным смыслом их агитации и единственным шансом на приход революции было обращение обращаемых. Принц пришел разбудить спящую красавицу, а не ее уродливых сводных сестер.

Большевики были наиболее последовательны в этом отношении. Меньше других доверяя «стихийности» («классовое политическое сознание может быть принесено рабочему только извне», – писал Ленин в «Что делать?»), они больше всех полагались на проповедь. А проповедь требовала организационных усилий. Как говорилось в инструкциях для агитаторов, «излагая роль нашей партии как передового отряда рабочего класса, вы не должны забывать, что наша партия есть борющаяся армия, а не клуб для собеседований». И, как сказал член бухаринского клуба для собеседований: «Оппонент пугал нас казармой. А я слов ни капли не боюсь. Есть казарма и казарма, как есть солдаты и солдаты. Мы строим нашу партию не как, извините, сброд разнокалиберных лебедей, раков и щук, а как партию единомышленников, и притом как военную партию. Да, как военную». Залогом успеха была харизма вождя. Ленин был плодом и гарантией единства единомышленников [56].

Вторым отличием социалистической проповеди от христианской был ее интеллектуализм (склонность к собеседованиям). Большинство перешедших из православия в протестантизм стремились к личному спасению и духовному самоусовершенствованию. Социалисты стремились к тому же, но шли гораздо дальше. Вступление в кружок было введением в интеллигенцию (сочетание учености и апокалиптичности). Обращение вело к повышению не только духовного, но и социального статуса. Студенты-пропагандисты призывали рабочих становиться студентами, не переставая быть рабочими. Новообращенным предстояло сыграть особую роль, потому что они были пролетариями. Чтобы сыграть ее правильно, им надлежало стать интеллигентами.

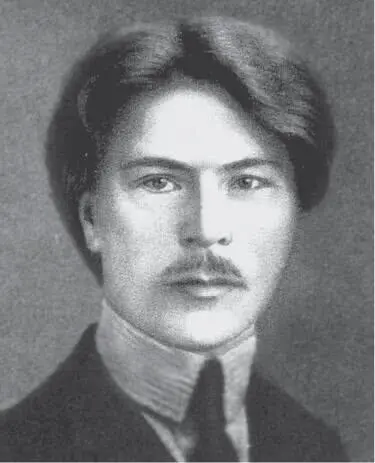

Павел Постышев

Сочетание пролетарской избранности с книжной ученостью – самоутверждение путем преображения и социальный рост без предательства – привлекало некоторых рабочих. Как сказал один из учеников Воронского: «Чудное дело, – с очками промежду нас появились и служат нам, ей-богу! А почему служат? Потому служат, что силу нашу несметную понимать стали, потому – он ударял себя в грудь, – потому: пролетарии всех стран, объединяйтесь! Очень даже просто…» И как писал Кон, развивая популярную сказочную метафору (которую Воронский использовал в заглавии своих мемуаров): «Работа шла успешно. Сонное царство, взбрызнутое живой революционной водой, просыпалось, оживало» [57].

Карлу Ландеру, сыну латышских батраков, было пятнадцать лет, когда он впервые увидел первомайское шествие и ощутил «небывалую силу, которая притягивала к себе, влекла, возбуждала». «Мир рабочих, – писал он, – я знал хорошо по их повседневной будничной жизни (родственные связи, близкие знакомые и т. п.). И вдруг он предстал передо мной в совершенно новом свете, с новой неожиданной стороны, как носитель и обладатель какой-то великой тайны и силы». Под влиянием «христианского социалиста», духовно вышедшего из «крестьянских войн эпохи Реформации», Ландер «бросил все» и отправился на поиск истинных коммунистов. Духоборы, к которым он примкнул, не оправдали его надежд, потому что они не читали светских книг, а он верил в необходимость «учиться много и усердно». Полиция предоставила ему такую возможность, посадив в тюрьму, где он научился проводить «ночи напролет в оживленной беседе». «Выяснив много нерешенных вопросов», он вступил в социал-демократический кружок, «связанный общими идейными интересами и тесными узами дружбы» [58].

Павел Постышев, «ситцепечатник» из Иваново-Вознесенска, попал во Владимирский централ в 1908 году, в возрасте 21 года. Его спасительницей стала жена местного врача, Любовь Матвеевна Белоконская, которая поставляла заключенным еду, деньги, книги и фиктивных невест. Четыре года спустя он писал ей из «вечной ссылки» на Байкале:

Дорогая Л. М., я человек рабочий и горжусь, что принадлежу к этому классу, потому что ему предстоит сделать великое дело. Дорожа своим званием или титулом, титулом пролетария, и чтобы носить его чистым, ничем не марать, в особенности нам, сознательным пролетариям, я не должен лицемерить перед Вами. Вы, отдавшая себя великому делу рабочих, нам ли не любить Вас, как любят дети свою добрую мать [59].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: