Николай Василенко - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том I

- Название:Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издание Товарищества И. Д. Сытина

- Год:1911

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Василенко - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том I краткое содержание

Вниманию читающей публики предлагается замечательный 7-томник. Замечателен он тем, что будучи изданный товариществом Сытина к 100-летней годовщине войны 12-го года, обобщил знания отечественной исторической науки о самой драматичной из всех войн, которые Российская империя вела до сих пор. Замечателен тем, что над созданием его трудилась целая когорта известных и авторитетных историков: А. К. Дживелегов, Н. П. Михневич, В. И. Пичета, К. А. Военский и др.

Том первый.

Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

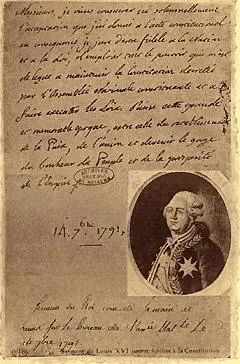

Карамзин не сознавал еще, как широко разлилось революционное настроение во французском обществе. В одном из своих писем он успокаивает московских друзей тем, что «в трагедии, которая ныне играется во Франции, действует едва сотая часть всей нации. Те, которым потерять нечего, дерзки, как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки, как зайцы; одни хотят все отнять, другие хотят спасти что-нибудь». Он с осуждением относится к событиям и деятелям великой революции, говоря: «Всякие насильственные потрясения гибельны и каждый бунтовщик готовит себе эшафот». Полный самых лояльных и благонамеренных идей, двадцатитрехлетний «русский путешественник» напоминает «новым республиканцам с порочными сердцами» афоризм Катона: «безначалие хуже всякой власти».

Московские друзья, к которым Карамзин отправлял свои письма, принадлежали к розенкрейцерам или мартинистам, группировавшимся вокруг Новикова — этого идейного центра русского масонства. Масоны, как известно, ставили основной целью своей деятельности нравственное перерождение человеческой личности на основе внутреннего самоусовершенствования. Поэтому вполне естественно, что они крайне отрицательно относились и к рационализму, и к материализму, и ко всем другим доктринам просветительной философии. И к французской революции, как к порождению той же философии, у них не могло быть иного отношения. Тайные политические организации, по мнению московских мартинистов, имели своим предметом «заговор буйства, побуждаемого глупым стремлением к необузданности и неестественному равенству». Однако, при всем своем отрицательном отношении к французским событиям, некоторые из членов Новиковского кружка, например, И. В. Лопухин, довольно ясно представляли себе их основную причину. «Злоупотребление власти, ненасытность страстей в управляющих, презрение к человечеству, угнетение народа, безверие и развратность нравов: вот, по его словам, прямой и один источник революции». До нас дошел ряд писем московских масонов от 1790 г., в которых они довольно часто останавливаются на политических событиях, происходивших в то время во Франции. Революционные сочинения они называют в этой переписке произведениями «мнимой вольности или, лучше сказать, бешенства». Эти письма превосходно вскрывают политическую лояльность Новиковского кружка. Так, А. М. Кутузов в ноябре 1790 г. писал кн. Трубецкому: «Известно Вам, что я великий враг всякого возмущения и что я не перестану твердить, что критика настоящего правления есть непозволенное дело». В письме к И. В. Лопухину он, развивая ту же мысль, говорит: «Я ненавижу возмутительных граждан — они суть враги отечества… Истинная вольность состоит в повиновении законам, а не в нарушении их». В другом письме к тому же Лопухину Кутузов смело ручается за то, что «из среды нас не выйдут никогда Мирабо и ему подобные чудовища». Почти в тех же словах, как и представители петербургских общественных сфер, московские масоны выражают свое опасение относительно надвигающихся с Запада радикальных политических теорий. «Я охотно соглашусь не иметь ни одного крепостного, — пишет Лопухин Кутузову 7 ноября 1790 г., — но притом молю и желаю, чтобы никогда в отечество не проник тот дух ложного свободолюбия, который сокрушает многие в Европе страны и который, по мнению моему, везде губителен».

Отзываясь в самых нелестных выражениях и о событиях и о деятелях французской революции, русские дворяне принимали искреннее участие в жертвах «французской пугачевщины». «Гостеприимство являлось их исконной национальной чертою, — говорит французский историк Оман, — единственной традицией, которую они уважали». Еще летом 1790 г. гр. А. Р. Воронцов советует «королевской партии дать покровительство». «Сие дело, — говорит он, — есть дело всех государей, когда по всей вселенной разослали эмиссаров для взбунтования». Гонимые бурями и ужасами французской революции, «эмигранты, — по словам Сореля, — упорствуя в отвлечениях не менее революционеров, обнаруживали не менее их свой космополитизм». «Они смотрели на себя скорее, как на соотечественников дворян всего мира, чем как на сограждан французов». «Эмигранты, являвшиеся, — по меткому выражению г-жи Сталь, — горстью французов, затерявшихся среди европейских штыков», увозили, однако, за границу все причины своего собственного упадка и обнаруживали такую же неспособность управлять собою, какую они раньше проявляли в заведывании государственными делами Франции. Эти отрицательные стороны в характере представителей французской знати не могли укрыться от тех из русских, которым приходилось сталкиваться с эмигрантами. Так, гр. С. Р. Воронцов в одном из писем к брату дает о них следующий отзыв: «Эмигранты так же развращены и трусливы, как и остальная часть этой безбожной нации, жертвой которой они теперь являются. Они только и заняты роскошью и тщеславием». А гр. Ф. В. Ростопчин, познакомившийся со многими из приехавших в Петербург эмигрантами, недоумевал, «каким образом эти люди могут внушать настоящее сочувствие». «Во мне, — пишет он гр. С. Р. Воронцову, — они никогда не вызывают иного участья, как возбуждаемого трогательной пьесой, потому что эта нация существует только комедией и для комедии… Убийцы и глупцы остались у себя на родине, а сумасшедшие бросили ее, чтобы увеличить собой число шарлатанов на свете». Даже Карамзин, при всей его благонамеренности, сознавался, что французское дворянство и духовенство кажутся ему «худыми защитниками трона». Только немногие, подобно гр. В. И. Головиной, не замечая темных сторон французской эмиграции, с нескрываемым восторгом отзывались о представителях и представительницах Сен-Жерменского предместья, сделавшихся «жертвою французской революции». «То была, — по ее словам, — квинтэссенция старинного дворянства, неприкосновенная в своих принципах».

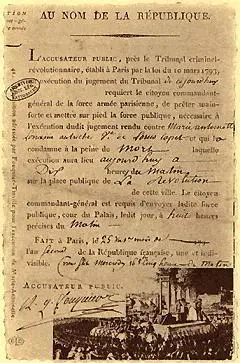

Убийства на Марсовом поле (17 июня 1791 г.)

В эмиграционном движении была и другая сторона, внушавшая беспокойство отдельным лицам из среды русской знати. «За приезжающими французами, мне кажется, должно гораздо поприсматривать, — пишет гр. А. Р. Воронцов гр. Безбородко. — Мы видим, что в тех местностях и землях, куда, можно сказать, толпы недовольных революцией французской убежище имели, сколь от свиты и людей их, напоенных французским ядом, беспокойство причинялось». Эта боязнь постепенно передавалась и русскому двору. Хотя Екатерина и писала английскому королю, что «ее империя, отделенная громадным пространством от Франции, не может быть охвачена заразою», а ее дипломат гр. Марков заявлял прусскому посланнику: «Одни мы из всех держав можем не бояться французской революции и не бороться с ней по отношению к нашим подданным», однако правительство довольно определенно принимало свои меры предосторожности. В августе 1790 г. Екатерина дала повеление Симолину, русскому послу во Франции, чтобы «в Париже всем русским объявил приказание о скорейшем возвращении в отечество». Вскоре последовал окончательный разрыв с Францией и применены были на практике советы, даваемые гр. А. Р. Воронцовым: «от них не принимать министров, а своим приказать выехать, корабли их не пускать в гавани и всех, присягнувших собранию французов, не терпеть нигде». В русские порты воспрещен был вход судам под французским трехцветным флагом. Русские путешественники не должны были переступать границу Франции; русским подданным было запрещено получать французские газеты и брошюры и поддерживать сношения с французами; наконец, был наложен запрет на ввоз всех предметов французского происхождения. Воспитателю П. А. Строганова, якобинцу Ромму, воспрещено было в 1790 г. возвращение в Россию, а живописца Дойена, явившегося в Россию в 1791 г., с довольно определенным революционным прошлым, подвергли «политическому карантину», как видно из письма Екатерины к Гримму. После крушения монархии во Франции и провозглашения республики Екатерина обязала всех французов, живших в России, принести, специально на этот случай составленную, присягу в том, что они ничего общего не имеют с «правилами безбожными и возмутительными и что они признают злодеяние, учиненное сими извергами над королевскою особою, во всем том омерзении, каковое оно возбуждает во всяком добром гражданине». Кроме того, французы, находившиеся в России, должны были дать обещание прервать «всякие сношения с одноземцами своими, повинующимися нынешнему незаконному и неистовому правлению». Те, которые отказались принести присягу, — их насчитывалось 43 человека, — указом 8 февраля 1793 году были высланы из России.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: