Алексей Дживилегов - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том III

- Название:Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издание Товарищества И. Д. Сытина

- Год:1911

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Дживилегов - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том III краткое содержание

Вниманию читающей публики предлагается замечательный 7-томник. Замечателен он тем, что будучи изданный товариществом Сытина к 100-летней годовщине войны 12-го года, обобщил знания отечественной исторической науки о самой драматичной из всех войн, которые Российская империя вела до сих пор. Замечателен тем, что над созданием его трудилась целая когорта известных и авторитетных историков: А. К. Дживелегов, Н. П. Михневич, В. И. Пичета, К. А. Военский и др.

Том третий.

Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том III - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Смерть видели лицом к лицу, израненные валялись неубранными на полях сражения, еле прикрытые кое-как наброшенной одеждой, ломали походы по тысячам верст, терпели голод от интендантских хищений — все вынесли русские воины. Все эти бедствия казались стихийными, неизбежными по военному времени, тяжесть их смягчалась сознанием того, что творится огромное общее дело, славой побед; разнообразием походной и бивачной жизни. В награду за все это, казалось бы, войско имело право рассчитывать на достойное его положение на родине: офицеры, что им будет предоставлено такое положение среди народа и общества, что они не будут чувствовать себя опричиной, нижние чины, — что им будет сокращен срок службы, что они избавятся от излишней муштры, от жестоких унизительных телесных наказаний. Ведь доказало же войско, что оно в полном смысле слова народное, что муштра и жестокости не нужны, так как «небитые» ополченцы и рекруты на деле показали себя не хуже старых солдат, прошедших весь тернистый путь многолетней муштры. Но впереди войско ожидало еще более тяжелое испытание.

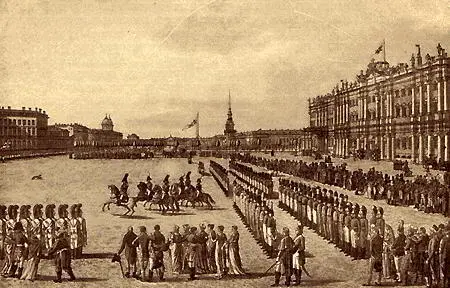

Возвращение в Петербург гвардии произошло при тяжелом предзнаменовании. Мужик, попавший под ноги лошади императора в то время, как он впереди вступающей в Петербург гвардии салютовал императрице, был на глазах Императорской Фамилии избит палками полиции. Над возвращавшимся на родину войском пронесся призрак, как казалось, умершей и похороненной Гатчины. Якушкин в своих записках описывает, какое тяжелое впечатление произвело на офицеров, отвыкших за границей от подобных сцен, первое впечатление, полученное на родине. Зловещее предзнаменование оказалось правдивым. Гатчинский дух только казался покойником: скоро, слишком к сожалению, скоро доказал он свою жизнеспособность.

А. Кожевников

Парад на Дворцовой площади в присутствии имп. Александра I (Патерсона)

II. Вожди армии

С. П. Мельгунова

тдавая должное героизму и мужеству русского солдата, один из современников первых войн александровской эпохи, будущий декабрист Фонвизин, не мог не отметить в своих воспоминаниях, что русская армия уступала французской «в той восторженной пламенной храбрости в нападении, какой французы побеждали все европейские армии». Мы уже знаем причины этой «восторженной пламенной храбрости» революционных войск, объединявшей в одно и вождей и армию. Этих причин, конечно, не могло быть в русской армии, — армии старого порядка и крепостной муштровки. И если мы припомним внешние условия походов 1805–1807 гг., то еще с большим удивлением и в то же время уважением остановимся перед тем фактом, что даже на полях Аустерлица не померкла военная слава России. Русская армия стояла перед лучшей европейской армией, перед гениальным стратегом и полководцем, перед всеобщим победителем… Ей предстояло огромное испытание в сфере военной подготовки и личной доблести. И если личная доблесть с честью вышла из этого испытания, то первая оставила желать многого. Прежде всего было забыто «мудрое» правило, как выразился современник, что «войну надо начинать с брюха». Престарелый фельдмаршал Каменский, не найдя «ни боевых, ни съестных припасов, ни госпиталей» в отчаянии даже покинул армию — таким безотрадным казалось ему положение вещей. Интендантские хищения, о которых рассказывает декабрист кн. С. Г. Волконский, сам участник многих боевых действий, приводили к тому, что в армии отсутствовало продовольствие, люди ходили босыми и т. д.

тдавая должное героизму и мужеству русского солдата, один из современников первых войн александровской эпохи, будущий декабрист Фонвизин, не мог не отметить в своих воспоминаниях, что русская армия уступала французской «в той восторженной пламенной храбрости в нападении, какой французы побеждали все европейские армии». Мы уже знаем причины этой «восторженной пламенной храбрости» революционных войск, объединявшей в одно и вождей и армию. Этих причин, конечно, не могло быть в русской армии, — армии старого порядка и крепостной муштровки. И если мы припомним внешние условия походов 1805–1807 гг., то еще с большим удивлением и в то же время уважением остановимся перед тем фактом, что даже на полях Аустерлица не померкла военная слава России. Русская армия стояла перед лучшей европейской армией, перед гениальным стратегом и полководцем, перед всеобщим победителем… Ей предстояло огромное испытание в сфере военной подготовки и личной доблести. И если личная доблесть с честью вышла из этого испытания, то первая оставила желать многого. Прежде всего было забыто «мудрое» правило, как выразился современник, что «войну надо начинать с брюха». Престарелый фельдмаршал Каменский, не найдя «ни боевых, ни съестных припасов, ни госпиталей» в отчаянии даже покинул армию — таким безотрадным казалось ему положение вещей. Интендантские хищения, о которых рассказывает декабрист кн. С. Г. Волконский, сам участник многих боевых действий, приводили к тому, что в армии отсутствовало продовольствие, люди ходили босыми и т. д. [13] См. также письма А. Б. Куракина к императрице Марии Феодоровне; о них дальше.

«Солдаты Беннигсена всю зиму (1805–1806 гг.) питались сырым картофелем без соли; они шатались, как тени, без обуви, без приюта, слабели, заболевали и умирали с голода», вот картина, нарисованная современником (приписывается А. Ф. Воейкову «Русск. Арх.», 1868, стр. 1860). При таких условиях поддерживалась военная честь России… И все-таки армия сохранила мужество, как единогласно свидетельствуют очевидцы. Тем более могла она выдержать искус, когда уже приходилось сражаться не за чужие интересы, выдвинутые сложными мотивами международной политики, а более близкие, доступные пониманию каждого солдата, когда приходилось защищать родину от иноземного нашествия; когда развевалось идейное знамя, воодушевлявшее мужество каждого члена армии.

Личные страдания стушевывались перед общей задачей… А страдания были велики. Мемуаристы 1812 года останавливаются долго на описании ужасов, сопровождавших отступление голодной французской армии, когда даже трупы павших товарищей служили пищей; голодный француз с вороной послужил нескончаемой темой для изощрения остроумия патриотических карикатуристов и баснописцев. Но, к сожалению, здесь забывалось положение и русской армии, подчас пребывающей «без хлеба», на что так часто приходится жаловаться Кутузову (см., напр., письмо Шувалова Александру 31 июля 1812 г.). А иногда этот хлеб из «черного теста» и «рубленой соломы» был таков, что его не мог есть и голодный француз. (Воспоминания сержанта Бургоня. Изд. Суворина, 247). Не понятна ли причина того ужасающего мародерства в русской армии, в борьбе с которым уже под Смоленском (см., напр., воспоминания Жиркевича. «Русск. Ст.», 1874, авг., 647) был беспомощен Барклай и которое лишь усиливалось в дальнейшем при Кутузове? Сопоставим «пышность» в обиходе некоторых вождей русской армии — и тем разительнее получится картина. Какой, наконец, скорбью и полной беспомощностью веет от такого, напр., лаконического донесения полкового лекаря Красоткина по поводу положения транспорта раненых, отправленных из Калуги в Белев: «на многих рубашки или вовсе изорвались или чрезвычайно черны… не переменяя другой целый месяц рубашки, на которую гнойная материя, беспрестанно изливаясь, переменила даже вид оной» [14] Булычев. «Архивные сведения Отечественной войны 1812 г. по Калужской губ.», стр. 24.

. Отсюда развитие эпидемий, «ужасающая» убыль людей (напр., из ополчения по Тарусскому уезду из 1.015 человек вернулось лишь 85) и т. д. и т. д. [15] О «бедственном положении армии» уже в начале сентября 1812 г. говорил в своих письмах и гр. Ростопчин. Так, он пишет Аракчееву 15 сентября: «Войска в летних панталонах, без обуви и в разодранных шинелях. Провиантской части недостает, и Милорадовича корпус шесть дней не имел хлеба. Дух у солдат упал. Они и многие офицеры грабят за 50 верст от армии… Наказывать всех невозможно»… Историк Отечественной войны А. И. Попов, сопоставляя донесения Ростопчина с сообщением английского генерала Вильсона императору Александру, также от 15 сентября, где говорится, что армия «изобилует хлебом, мясом, водкою» и что ее состояние прекрасно, приписывает характеристику, сделанную Ростопчиным, его личному раздражению. В это время Ростопчин, негодуя на Кутузова, всеми средствами старался очернить фельдмаршала, отмечая его нераспорядительность («он спит, ест, ничего не делает и столь равнодушно взирает на бедственное положение армии, что нимало не принимает мер для перемен оного»). Однако указание Попова лишь отчасти справедливо; оно показывает, что Ростопчин, попав в «оппозицию» не считал уже нужным прикрашивать действительность, как это он делал, когда был у власти. Показания Ростопчина совпадают с указаниями многих современников. Напр., 12 сентября Виллие указывает Аракчееву, что причина умножения больных в армии «недостаток хорошей пищи и теплой одежды» (злосчастные «летние панталоны»). То же говорит и переписка Александра I с Кутузовым по поводу дезертирства и мародерства и т. д.

Таковы неисчислимые жертвы, принесенные русским солдатом в знаменательную эпоху на алтарь отечества.

Интервал:

Закладка: