Сергей Князьков - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том IV

- Название:Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том IV

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издание Товарищества И. Д. Сытина

- Год:1911

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Князьков - Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том IV краткое содержание

Вниманию читающей публики предлагается замечательный 7-томник. Замечателен он тем, что будучи изданный товариществом Сытина к 100-летней годовщине войны 12-го года, обобщил знания отечественной исторической науки о самой драматичной из всех войн, которые Российская империя вела до сих пор. Замечателен тем, что над созданием его трудилась целая когорта известных и авторитетных историков: А. К. Дживелегов, Н. П. Михневич, В. И. Пичета, К. А. Военский и др.

Том четвертый.

Отечественная война и русское общество, 1812-1912. Том IV - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

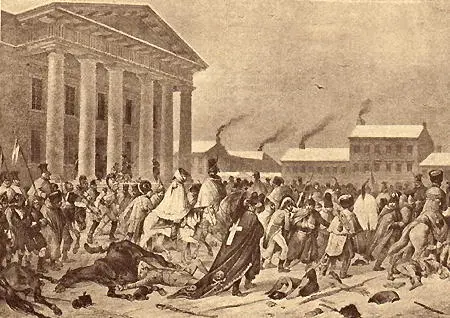

Отступление французской армии через Вильну (Дамель)

Между тем враг следовал за ними по пятам, неотступно, безостановочно и притом двойной враг — в виде стихии и в виде русских войск. Особенно неумолим, неотступен и беспощаден был первый враг. Как раз после переправы погода переменилась, стало быстро холодать, и морозы достигли 27 о. «Холод, по словам очевидца, проникал через кожу, мускулы, до мозга костей. Поверхность кожи становилась бела, как снег, а члены хрупки, как алебастр. Удароподобный припадок поражал нередко внезапно все тело, и труп, еще дышащий, делался неподвижным. Тогда можно было отламывать от него руки и ноги без малейшего усилия, и живой мертвец не чувствовал при этом никакой боли». Непривычные к холоду, и не зная, как от него спасаться, французы делались жертвой своей неопытности. Замерзали на ходу, засыпали навеки у костров и устилали своими трупами дорогу.

Другой враг — русские войска, тоже не давал пощады французам. Они следовали за бегущими с неменьшей быстротой и возрастающей стремительностью. «В первые дни, — по словам Чичагова, — мы были остановлены немного мостами, которые он (враг) сжег и истребил; но несколько часов достаточны нам были для исправления их» (из рапорта Чичагова главнокомандующему от 29 ноября — «Северная Почта», 1812 г.). Затем Чичагов «пошел форсированными маршами; авангард ни на минуту не терял его (неприятеля) из виду и выбивал его несколько раз, принуждая идти ночью и забирая у него пушки и пленных». Уничтожались последние остатки когда-то «великой», а теперь «умирающей и дезорганизованной армии». Преследование, по признанию самих французов, шло так энергично и быстро, что являлось опасение за целость императора.

В погоню за французами русские бросились тотчас же после переправы их.

Не успел французский арьергард оставить Зембин, как налетели казаки с тыла и флангов и выхватили из строя несколько человек, а следом за ними появился Чаплиц и взял 7 пушек и 400 пленных. Тот же Чаплиц, который, по свидетельству Чичагова, «особенно отличался и по стремительности и по неутомимости» преследования, на другой день вместе с Платовым оттеснили Виктора из Плещеницы и гнали его до Хотович, отбив при этом еще 6 орудий и 400 пленных. В следующие дни — новые нападения и новые потери французов — 2.000 пленных, 10 орудий и 2 штандарта. В Молодечне Чаплиц и Платов опять настигли Виктора и заставили его отступить за р. Ушу, потеряв 500 пленных и 8 орудий. В это время подоспел отряд Ермолова и вся дунайская армия, и в трех верстах за Молодечной Виктор был разбит окончательно. Его солдаты сами бросали ружья и сдавались. Он потерял всю артиллерию в числе 20 орудий и 2.500 пленными, т. е. арьергард перестал существовать. В Бенницах и Ошмянах повторилось то же с возобновленным арьергардом, от которого при Медниках уже ничего не осталось. «Со времени переправы через Березину до Вильны нам досталось 150 орудий, более 700 зарядных ящиков, фургонов и такое большое количество обозов, что дорога во многих местах ими завалена, два штандарта, несколько генералов и несколько тысяч пленных» (из того же рапорта Чичагова). Потерю в людях французами за то же время Чичагов исчислял в 30.000 человек, «не менее».

В окрестностях Ошмян 23 ноября 1812 г. (Фабер-дю-Фор)

Сам Наполеон быстро шел впереди своей армии. Но мысли его были заняты не армией, а другим. Он видел ясно неминуемую гибель армии и, не желая рисковать, ради обреченных насмерть этих жалких остатков, собой и своим престолом, решил бросить войска и ехать в Париж, чтобы там напомнить о себе, о своей власти и набрать новые войска для новой кампании. Отныне он уже не генерал «умирающей армии», а император, спешащий в свою столицу; 23 ноября в Сморгони Наполеон, пригласив к себе Мюрата, вице-короля, Бертье и всех маршалов, объявил им о своем решении. «Оставляю вас, — сказал он им, — чтобы привести триста тысяч солдат. Необходимо стать в такое положение, чтобы мы могли вести вторую кампанию, потому что первая война не кончилась одной кампанией». Причину своих поражений император видел в стихийных бедствиях и ошибках своих полководцев. В том же смысле был составлен и последний 29 бюллетень, отосланный 21 ноября в Париж, только в более приподнятом тоне и со смягчением красок. Командование армией перешло к Мюрату, который в ожидании возвращения императора с новыми войсками должен был, в свою очередь, собирать войска в Вильне, а Шварценбергу было предписано прикрывать в случае отступления Мюрата за Неман Варшаву и Гродно. Дипломатический корпус и казна переместились в польскую столицу.

Из Сморгони Наполеон ехал в карете на полозьях в сопровождении Коленкура и небольшого конвоя. Быстро миновал он Ошмяны, повидался с военным министром в Медниках и утром 24 ноября был уже в Вильне. Неотступное преследование русских не дало ему возможности остаться некоторое время здесь. И он, не въезжая в город, переменил только лошадей и отбыл в Ковно. 26 прибыл в Варшаву, откуда, ободрив поляков новой кампанией, через Дрезден и Майнц добрался, наконец, в ночь с 6 по 7 декабря до Парижа — «в самом мрачном и печальном настроении».

Между тем оставленная своим вождем армия продолжала двигаться и гибнуть. Отъезд императора произвел здесь взрыв негодования. Когда узнали, что он передал начальство над армией Мюрату и уехал в Париж, то поднялся общий крик негодования. «Самые спокойные и умеренные люди выходили из себя; если бы кто-нибудь нашел в себе достаточно мужества, чтобы провозгласить низложение императора, то все признали бы этот факт».

Ближайшим же последствием оставления Наполеоном своей армии было еще большее разложение ее и быстрая гибель. Присутствие императора при всей дезорганизации и деморализации войск все же поддерживало хотя бы тень организации, спаивало их в «армию Наполеона». Одни испытывали страх перед императором, у других осталось обаяние личности его, в других теплилась надежда на гений великого полководца и таким образом они теснились около него и шли за ним. Когда же Наполеон бросил армию, объединяющий центр исчез, а вместе с ним исчез и последний нравственный ресурс. Никто из маршалов не мог заменить императора и не могущая теперь быть остановленной нравственным авторитетом деморализация и дезорганизация достигли быстро таких чудовищных размеров, до которых, кажется, не доходила ни одна армия.

«С тех пор, — рассказывает Сегюр, — не стало братства по оружию, не стало товарищества, все связи были порваны! Невыносимые страдания лишили всех разума. Голод, мучительный голод довел этих несчастных до такого состояния, что они знали только животный инстинкт самосохранения, единственное чувство самых свирепых животных; этому инстинкту они все готовы были принести в жертву. Казалось, что во всех проявилась яростная, дикая и варварская природа какого-то неведомого существа. Подобно дикарям более сильные грабили более слабых; они сбегались толпой к умирающему и часто не ждали даже его последнего вздоха. Когда падала лошадь, то казалось, что около нее собралась голодная стая волков; они окружали ее, разрывали ее на части и дрались из-за нее, как хищные звери».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: