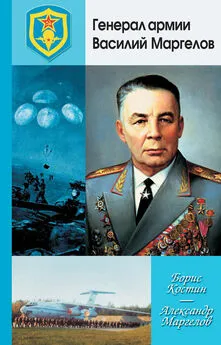

Василий Маргелов - Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк

- Название:Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Маргелов - Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк краткое содержание

В очерке, рассчитанном на массового читателя, рассказывается о строительстве, боевом применении и совершенствовании советских воздушно–десантных войск, о героизме и мужестве воинов–десантников в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.

Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вначале предусматривалось высадить бригаду посадочным способом. Однако высланная вперед на самолете разведка доложила, что посадка большого количества тяжелых самолетов в районе десантирования невозможна. Командир принял решение выбросить бригаду на парашютах.

Прошли считанные часы, и передовые подразделения бригады появились над аэродромом Измаила. К исходу дня десантники установили контроль над важнейшими объектами города, взяли под охрану государственную границу, организовали прием и размещение беженцев и поддерживали в городе образцовый порядок.

Воздушно–десантная операция в период освободительного похода Красной Армии в Бессарабию, проведенная в условиях, близких к боевым, показала правильность наших теоретических положений и организационных расчетов по применению крупных воздушных десантов.

Накануне войны теория боевого применения воздушно–десантных войск получила дальнейшее развитие. Вышедший в 1941 г. проект Полевого устава Красной Армии (ПУ-40) во многом расширял сферы применения воздушно–десантных войск, конкретизировал взгляды па их роль и задачи.

Считалось, что эти войска являются средством высшего командования, применяются только по его распоряжению, внезапно для противника, в больших масштабах, самостоятельно и во взаимодействии с наземными, воздушными и морскими силами, только для решения таких задач в тылу противника, которые в данный период не могут быть выполнены другими родами войск, но решение которых может иметь существенное влияние на исход всей операции.

В это же время выходит в свет первое руководство по боевому применению воздушно–десантных войск; издается краткая инструкция по транспортировке бойцов и военных грузов на самолетах ВВС Красной Армии и Гражданского воздушного флота.

Новые положения советского военного искусства и опыт боевой подготовки воздушно–десантных соединений настоятельно требовали дальнейшего совершенствования этих войск.

Народный комиссар обороны Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко в декабре 1940 г. подчеркивал, что опыт начавшейся второй мировой войны на Западе учит: высокий теми и успех оперативного наступления обеспечиваются массированным применением танков, авиации, артиллерии во взаимодействии с моторизованными войсками, воздушными десантами. Развитие тактического прорыва в оперативно–стратегический возможно путем ввода в прорыв подвижных соединений и выброски воздушных десантов. Нарком указывал, что воздушные десанты в войне на Западе сыграли значительную роль. Будучи хорошо подготовленными не только к прыжкам с самолетов, но и к самостоятельным боевым действиям, эти войска своим появлением на земле и энергичными действиями дезорганизовывали противника.

Наши теоретические взгляды на роль и задачи воздушно–десантных войск в будущей войне, на характер и способы подготовки воздушных десантов, их боевых действий, а также на вопросы переброски войск в тыл противника перед войной в целом были правильными.

В соответствии с этими положениями и взглядами с 1940 г. был проведен следующий этап организационного укрепления и численного увеличения воздушно–десантных войск.

В 1940 г. были утверждены новые штаты воздушно–десантных бригад.

В марте — апреле 1941 г. в целях дальнейшего укрепления воздушно–десантных войск принимается решение о реорганизации воздушно–десантных бригад в воздушно–десантные корпуса.

На базе воздушно–десантных бригад (Количество которых увеличивается втрое) развертывается пять воздушно–десантных корпусов, каждый численностью более 10 тыс. человек [25] ЦГАСА, ф. 71, оп. 301224, д. 1, л. 10–15, 98, 203.

.

Укомплектование корпусов личным составом к 1 июня 1941 г. было закончено, но обеспечить их боевой техникой в достаточном количестве не удалось.

Накануне Великой Отечественной войны усиленно велись работы по улучшению средств десантирования воздушно–десантных войск. Были разработаны технические условия на производство самолета ПС-84 в десантном варианте. Предусматривалось, что такой самолет должен вмещать 25 десантников, иметь двери на правом и левом бортах, открывающиеся внутрь назад. На левом борту устанавливалась также грузовая дверь размером 1,5Х 1,6 м, открывающаяся вверх наружу. Малая дверь левого борта врезалась в грузовую дверь. Вместо кресел по бортам пассажирской кабины самолета устанавливалось восемь складных бортовых сидений. На каждом сиденье могло уместиться три человека.

В связи с уменьшением веса самолета (за счет снятия пассажирского оборудования) десантный вариант обладал более высокими технико–экономическими показателями. Десантная нагрузка такого самолета в радиусе действий 500 км возрастала до 2,4 тыс. кг против 2 тыс. кг. Наличие грузовой двери позволяло транспортировать 45 мм противотанковые орудия, а при частичной разборке и 76–мм полковые пушки, мотоциклы, пулеметы и батальонные минометы. Наличие двух дверей допускало производить выброску 25 человек при средней натренированности десантников за 15–20 секунд. Кроме того, самолет ПС-84 мог транспортировать парашютные подвески, не уступая в этом отношении самолету ТБ-3, а при внутренней загрузке мог брать НДММ-100 (ПДББ-100) в количестве 18–20 единиц, выброску которых можно было производить одновременно через обе двери вручную силами десантников или экипажа.

Это уже был хороший по тому времени военно–транспортный самолет. Однако, несмотря на принятие решительных мер по переоборудованию пассажирского самолета ПС-84 в десантный вариант, сроки решения этой задачи оказались весьма короткими и выполнить ее в желаемом объеме до начала войны не удалось.

Продолжались работы по совершенствованию парашютно–десантной техники. Инженер П. С. Аристов создал специальную автоматическую отцепку парашютов от объектов весом 150 кг. В 1939 г. братья Доронины — Николай, Владимир и Анатолий создали полуавтоматический прибор (ППД-1) для раскрытия парашюта после отделения парашютиста от самолета, который в испытаниях показал безотказность в действии. «…Своим изобретением, — указывалось в приказе Наркома обороны СССР от 9 апреля 1939 г., — братья Доронины внесли ценный вклад в дело парашютизма для РККА и всей страны» [26] ЦГАСА, ф. 29, он. 35, д. 104, л. 18.

. Президиум Верховного Совета СССР «за успешную работу и инициативу в деле укрепления обороноспособности СССР» наградил Николая Доронина орденом «Знак Почета», а Владимира и Анатолия — медалью «За трудовое отличие». Несколько позже (1940 г.) инженер Савичев сконструировал прибор автоматического раскрытия парашюта (ПАС-1). В этом же году постановлением Совнаркома от 10 октября создается более совершенная база по строительству воздушно–десантной техники, которая уже к концу 1940 г. произвела определенное количество этой техники.

Интервал:

Закладка: