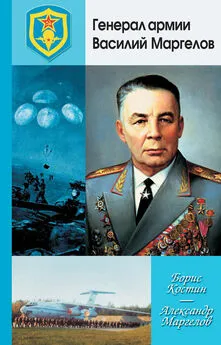

Василий Маргелов - Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк

- Название:Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Маргелов - Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк краткое содержание

В очерке, рассчитанном на массового читателя, рассказывается о строительстве, боевом применении и совершенствовании советских воздушно–десантных войск, о героизме и мужестве воинов–десантников в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.

Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

50–я армия (командующий генерал И. В. Болдин) получила задачу наступать навстречу 4–му воздушно–десантному корпусу, прорвать оборону противника на Варшавском шоссе, выйти на рубеж Батищево, Выгорь, Ключи, Песочня и, соединившись с частями корпуса, нанести удар на восток в направлении Юхнова. Решение на применение воздушного десанта в наступательной операции левого крыла Западного фронта, несомненно, было целесообразным и отвечало сложившейся обстановке.

Захват воздушным десантом обширного района в тылу вражеских войск западнее Юхнова и соединение его с войсками 50–й армии не только приводили к завершению окружения юхновской группировки противника, но и открывали пути для последующего выхода наших войск в районы боевых действий 1–го гвардейского кавалерийского корпуса и 33–й армии, которые к этому времени вели тяжелые боевые действия в окружении в районе южнее Вязьмы.

Исходный район для десантирования был избран вблизи постоянного пункта дислокации 4–го воздушно–десантного корпуса и включал только два аэродрома — Люберцы и Внуково.

Центром района десантирования частей корпуса являлась площадка приземления юго–западнее населенного пункта Желанье. Именно в районе этого населенного пункта действовали основные силы партизанского отряда Кириллова, которые планировалось привлечь для обозначения площадок приземления десантников и оказания им помощи в период приземления и сбора. В последующем партизанский отряд должен был действовать совместно с воздушным десантом.

План десантирования предусматривал переброску частей 4–го воздушно–десантного корпуса в тыл противника в течение трех ночей, для чего все экипажи самолетов должны были совершить по два вылета в каждую ночь. Учитывая, что расстояние от аэродромов исходного района для десантирования до района десантирования было в пределах 240–250 км, такие сроки переброски были вполне реальными.

В целях достижения точной выброски личного состава и боевой техники намечалась предварительная выброска группы обеспечения с радиостанцией наведения, встречу которой должен был организовать командир партизанского отряда. Однако практически такая группа не десантировалась.

Выброска личного состава предполагалась с высоты 600 м, фактически она проводилась с высот 1000–1200 м, что намного увеличивало радиус рассеивания личного состава и в ночных условиях затрудняло сбор даже небольших групп десантников и особенно боевых грузов, сбрасываемых на парашютах.

В связи с тем что выброска осуществлялась одиночными экипажами, сбор на земле проводился группами, которые затем следовали на сборные пункты батальонов и бригад. Сбор людей и грузов затруднялся глубоким снегом, бездорожьем и лесистой местностью.

Первым в ночь на 18 февраля десантировался 4–й батальон 8–й воздушно–десантной бригады. В последующие ночи проводилось десантирование частей 9–й и 214–й воздушно–десантных бригад.

В ночь на 23 февраля десантировались командование и штаб 4–го воздушно–десантного корпуса. Самолет, в котором находилось командование корпуса, в полете был атакован немецким истребителем, в результате чего был убит командир корпуса генерал–майор А. Ф. Левашов и ранено несколько офицеров штаба. Самолет не пострадал, командир экипажа в намеченном районе совершил посадку, высадил десантников и вернулся на свой аэродром. Командование корпусом принял начальник штаба корпуса полковник А, Ф. Казанкин.

В эту ночь десантирование частей корпуса было закончено полностью и в соответствии с расчетами в тыл противника было произведено 612 самолето–вылетов, выброшено и высажено 7373 человека и 1525 парашютно–десантных мягких мешков с боеприпасами, вооружением, продовольствием и различным имуществом [45] ЦГАСА, ф. 35, он. 11290, д. 146, л, 32, 35.

.

Десантирование 9–й и 214–й воздушно–десантных бригад, а также корпусных частей и подразделений с подмосковных аэродромов было проведено без воздействия авиации противника по исходному району воздушного десанта. Район расположения этих аэродромов имел хорошие коммуникации, совмещался с постоянным базированием частей корпуса и размещением довольствующих органов по всем видам снабжения, а главное, был надежно прикрыт средствами ПВО Московской зоны. Все это создавало более благоприятные условия как для подготовки войск к десантированию, так и для его осуществления, чем при выброске 8–й воздушно–десантной бригады.

В районе приземления противодействие противника было активным, однако потери в самолетах и в личном составе в воздухе от огня зенитной артиллерии были незначительными.

Точность выброски по сравнению с десантированием 8–й воздушно–десантной бригады не возросла. И па этот раз выброска людей и грузов была проведена на большой площади, на значительном удалении от намеченных районов. Потери боеприпасов и другого боевого имущества значительно снизили боеспособность частей корпуса.

Основной причиной неточной выброски людей и грузов 4–го воздушно–десантного корпуса была чрезвычайная сложность отыскания экипажами самолетов площадок приземления.

Лучшим и единственно надежным средством обозначения площадок приземления ночью в то время являлись костры. Они и применялись широко. Однако в рассматриваемых условиях этот Способ не всегда давал хорошие результаты. Стояли морозные ночи, костры жгли партизаны и наши части, сражающиеся в тылу врага. Зажигали костры и войска противника, чтобы согреться или в целях дезориентирования наших самолетов, которые не только выбрасывали десантников, но и снабжали всем необходимым партизанские отряды.

Опыт десантирования 4–го воздушно–десантного корпуса еще раз показал, что ночь в наилучшей степени способствовала Скрытности проникновения авиации с десантом в тыл противника и надежно обеспечивала ее от поражения в воздухе огнем зенитной артиллерии и истребителей противника. Но она представляла и большую сложность в организации и проведении десантирования.

Ночное десантирование требует высокой подготовки летного состава и десантников, а также тщательной и надежной организации сбора людей и грузов, выброшенных с парашютами.

До 23 февраля одновременно с продолжавшейся выброской части корпуса сосредоточивались в районах сбора, разыскивали сброшенное оружие, боеприпасы и другое имущество и вели разведку противника. Окончательно сбор воздушного десанта был закончен к исходу 23 февраля.

Гитлеровцы с первой же ночи появления в их тылу нового воздушного десанта начали усиливать свои гарнизоны и оборонительные сооружения.

Полковник А. Ф. Казанкин, приняв командование корпусом, в ночь на 23 февраля установил связь с бригадами, которые к этому времени завершили сосредоточение в районах сбора: 9–я воздушно–десантная бригада — Свинцово, 214–я воздушно-десантная бригада — Гряда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: