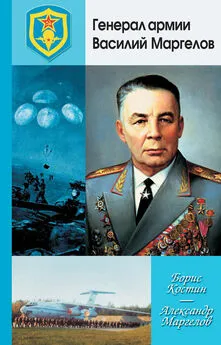

Василий Маргелов - Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк

- Название:Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Маргелов - Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк краткое содержание

В очерке, рассчитанном на массового читателя, рассказывается о строительстве, боевом применении и совершенствовании советских воздушно–десантных войск, о героизме и мужестве воинов–десантников в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.

Советские воздушно-десантные: Военно-исторический очерк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отличительными чертами боевых действий личного состава 4–го воздушно–десантного корпуса были исключительная настойчивость и упорство в достижении поставленных целей, дерзость, смелость и военная хитрость. В ходе боев, носивших ожесточенный характер, десантники показали высокое боевое мастерство, проявив беззаветную преданность Коммунистической партии и социалистической Родине. В тяжелейших условиях они показали себя мужественными и храбрыми воинами. В беспрерывных боях, без артиллерии, с ограниченным количеством противотанковых средств и боеприпасов воздушно–десантные части и подразделения не только упорно оборонялись, но и успешно громили превосходящего по численности и оружию противника в наступлении.

Родина высоко оценила подвиги личного состава воздушного десанта. Тысячи воинов–десантников были награждены орденами и медалями СССР. Среди награжденных были офицеры, сержанты и рядовые, командиры и политработники, пехотинцы и артиллеристы, бронебойщики и саперы, разведчики и связисты, работники воздушно–десантной и тыловой служб. Высших наград были удостоены и медики–женщины.

Вяземская воздушно–десантная операция была первой в истории советского военного искусства, в которой подготовка и высадка такого крупного десанта производились в крайне короткие сроки, в весьма сложной для наступающих войск фронтов оперативной обстановке, зимой, ночью, в сложных метеорологических условиях, крайне ограниченным количеством военнотранспортной авиации.

Пожалуй, именно этим можно объяснить недостатки, допущенные при организации и подготовке воздушно–десантной операции, вызвавшие ряд дополнительных трудностей при ее проведении.

Для переброски частой 4–го воздушно–десантного корпуса было выделено явно недостаточное количество военно–транспортной авиации. В результате десантирование войск было растянуто по времени, что позволило противнику выдвигать к районам приземления свои силы и средства и атаковать десантников еще в ходе их сбора, то есть в момент, когда десант является наиболее уязвимым.

По этой же причине некоторые виды оружия, и прежде всего артиллерия и минометы, частей и подразделений десанта не были десантированы в тыл противника, хотя планом операции их выброска предусматривалась.

Не было должным образом организовано взаимодействие воздушного десанта с наступающими с фронта войсками. Даже в тех случаях, когда расстояние между десантом, атакующим с тыла, и наступающими войсками было незначительным, десантники, как правило, не поддерживались огнем артиллерии с фронта.

Слабо была организована поддержка десанта фронтовой авиацией. Недостаточно конкретно планировалось снабжение десанта всеми видами довольствия в ходе боевых действий.

В ходе контрнаступления Красной Армии на западном направлении зимой 1942 г. советское командование кроме Вяземской воздушно–десантной операции применило воздушные десанты и в ряде других операций. Эти десанты, обычно небольшого состава, высаживались для воспрещения планомерного отхода противника на новые оборонительные рубежи, уничтожения тыловых объектов, нарушения вражеских коммуникаций, захвата аэродромов и решения других задач.

В январе 1942 г. для оказания помощи 43–й армии в скорейшем продвижении в направлении Юхнова было принято решение высадить парашютно–посадочный десант. Парашютную группу этого десанта составлял батальон майора И. Г. Старчака. Его задача заключалась в том, чтобы захватить аэродром Большое Фатьяново и обеспечить в последующем высадку на него посадочной части десанта — 250–го воздушно–десантного полка майора II. Л. Солдатова, специально сформированного и подготовленного для действий в тылу вражеских войск.

В боевой практике воздушный десант смешанного состава — парашютно–посадочный — применялся впервые. Поэтому его подготовке уделялось особое внимание.

Было решено парашютную часть десанта выбросить ночью. Главные силы начать десантировать после получения доклада о готовности аэродрома к приему посадочной группы.

Был подробно разработан план захвата аэродрома. В батальоне создавались группы захвата и обеспечения и стартовая команда, часть сил назначалась в резерв.

Наиболее сильной являлась группа захвата во главе с опытным десантником капитаном А. П. Кабалевским. Ее задача заключалась в том, чтобы быстро захватить летное поле и принять самолет со стартовой командой. Поэтому выброску группы предусматривалось произвести вблизи или непосредственно на аэродром.

Группу обеспечения намечалось выбросить в 2–3 км от аэродрома, чтобы занять удобные для обороны рубежи и воспрепятствовать возможному подходу противника к аэродрому.

Резерв в составе взвода вместе с командиром батальона выбрасывался непосредственно на аэродром и действовал, сообразуясь с обстановкой.

Стартовая команда вместе с радиостанцией и приводными средствами десантировалась посадочным способом через 30 минут после выброски парашютного десанта, вслед за группой захвата. Для обозначения посадочной площадки было подготовлено стартовое имущество и отработана система обозначения ночного старта. В состав стартовой команды были включены также саперы–подрывники для разведки летного поля и устранения заграждений на нем.

Сразу же после приземления парашютной части десанта высылались разведывательные группы и дозоры на разные направления на расстояние до 5–10 км от аэродрома.

Парашютная группа десанта (батальон майора Старчака), как и предусматривалось планом, десантировалась в ночь на 4 января.

Сразу же после приземления батальон атаковал аэродром.

Противник оказал упорное сопротивление. Бой за аэродром принял затяжной характер. И когда в 3 часа 4 января над аэродромом появились самолеты со стартовой командой, то принять их не представлялось возможным; сопротивление противника еще не было полностью подавлено, а летное поле аэродрома требовало расчистки от снега.

Только вечером 4 января батальон захватил аэродром и обширный прилегающий к нему район местности, включающий населенные пункты Большое и Малое Фатьяново и Щукино.

5 января на бреющем полете над аэродромом прошли два самолета–истребителя, которым десантники выложили сигналы опознавания. Но самолеты ушли, не установив связи с десантниками.

Спустя некоторое время над аэродромом появился самолет У-2. Сделав круг, он приземлился. Десантники, находившиеся ближе всего к месту посадки, поднялись и направились к самолету. Но летчик, по–видимому, приняв их за солдат противника, не выключая мотора, поднялся и улетел назад.

Погода не улучшалась ни на следующий, ни в последующие дни. Снежные сугробы на аэродроме росли. Расчистить их не было возможности. Наконец из штаба фронта было получено распоряжение: «Действуйте самостоятельно».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: