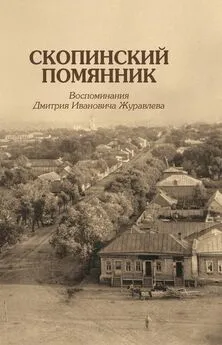

Дмитрий Журавлев - Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева

- Название:Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-7598-1263-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Журавлев - Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева краткое содержание

На страницах книги среди близких автору людей упоминаются его племянница Анна Ивановна Журавлева, историк русской литературы XIX в., профессор Московского университета, и ее муж, выдающийся поэт Всеволод Николаевич Некрасов.

Книга предназначена всем, кто интересуется прошлым русской провинции и историей повседневности.

Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Площадь и церковь в Журавинке, 1954 г.

С северной стороны площади мирская изба – место сельских сходок и пребывания сельских властей, пожарный сарай, кабак «казёнка» – казенная продажа водки, единственная в селе лавчонка Чумихиных.

От площади идут два основных «порядка» [43], как в Журавинке называли улицы. Один вдоль дороги на Скопин, очень длинный. Бывало, едешь из Скопина по селу в сопровождении лающих собак долго-долго, прежде чем доедешь до площади. Этот порядок приблизительно с юга на север. Второй – с востока на запад, почти параллельно железной дороге. Вечером из вагона долго мелькают огоньки, прежде чем увидишь церковь. Еще два «порядка» мне были известны, но не приходилось проходить их, и не знаю, как они длинны. Все «порядки» имели названия, но я не знал их.

Основная часть усадеб занята под огород. Дворы и избы обычно деревянные, крыты соломой. Печи русские; «по-черному» – с дымоходом посредине избы – на нашей памяти уже не было. <���…> Всюду много ракит и вётел. Они давали чуть не основной строительный материал. Были в селе и кирпичные домики, даже крытые железом, но редко.

Кругом села – поля, луга, лесов почти нет. Местность волнистая – отроги Среднерусской возвышенности. С севера и востока село огибает р. Вёрда, берега ее местами болотистые. Селу принадлежали два леса. Один на пути к Скопину по берегу Вёрды – ольховый, небольшой. Второй подальше от села – дубы, березы, осина – стоял на возвышенности, по пути в Павелец. Довольно большой. Миром рубили участки и распределяли среди крестьян. В годы революции ольховый снесли совсем, от второго мало осталось.

Есть под Журавинкой залежи камня известняка. «Ломали» камень и тоже делили. У дедушки на моей памяти всегда пред избой лежала кладка камня – запас. Его перевезли в Скопин на бут при стройке нового дома.

Очень большой вопрос для Журавинки – топливо. Дров нет. Как правило, «кизяков» не делали: навоз шел только на удобрение. Топили соломой, торфом. Добыча торфа велась где-то близ села.

Крестьяне жили только сельским хозяйством. Жили бедно. Своего хлеба многим не хватало. Кустарных промыслов, промышленных предприятий нет. Торговли – лавок, базаров – тоже нет. Всё в близком городе. Впрочем, в наше время была, я уже упоминал, одна небольшая лавчонка Чумихиных (это прозвище) – черствые баранки, ситный из города, сахар, чай, селедки, деготь, соль, керосин (крестьяне его называли гас – «купить гаску»)… Но близость города убивала торговлю, да, вероятно, и ремесло, и промыслы: предпочитали за покупками ездить в город – большой выбор, оживленные, многолюдные базары, веселые ярмонки. Поездка в город для крестьян – праздник. Иные заходили в трактир пить чай – дома был не у всех. Иные и водку. Покупали и брали домой как гостинцы ситный, баранки, селедки, летом – арбузы.

Отхожие промыслы – только один вид широко был принят: уходили на разработки торфа в Московскую, Владимирскую губернии. Подрабатывали поденщиной в Скопине. Уходили молодые люди на заработки и в Москву. Возвращаясь домой на побывку, «радовались»: носили пестрые помочи поверх рубашки, рассказывали, как они по-городски едят на тарелке с ножом и вилкой и, по словам бабушки, довирались до того, что будто бы они и кашу в Москве едят вилкой – явная нелепость, с точки зрения бабушки…

Одевались в Журавинке по-крестьянски. У баб панёвы – наряд яркий и живописный… Много кумачу, кумачовые рубашки у ребят, мужиков как праздничные. Овчинные желтые полушубки… Лапти, но встречались сапоги и полусапоги.

Папа – Иван Дмитриевич Журавлев – родился в Журавинке 16 августа 1874 г. <���…>

В 1879 г. в семье семь детей, восьмая – Елизавета уже жила в Павельце в семье мужа. И вот скарлатина за шесть дней унесла четверых: Колю, Саню, Любу и Машу. Ваня тяжело болел, душил нарыв, думали – конец. Но нарыв прорвался и мальчик выжил. Из семи остались трое: Оля, Анюта, Ваня. Все они дожили до старости. С Колей Ваня был дружен; мальчик старше его на три года, уже начал учиться в школе в Павельце. В Журавинке школы тогда не было.

Пусто стало в доме. Я спрашивал бабушку, как она переживала смерть детей. Ее ответ:

– Тяжело было… Но в душе благодарила Бога: что бы с ними делать, всех не вырастить.

Да! Нищета… Как было и пропитать, а вероятно, сказала – воспитать, довести до дела! А дети ее умерли – один шести недель, семь младенцев старше года, два отрока – Коля 8 лет и последняя Катя 14 лет. (Младенец – до 6 лет, отрок, отроковица – от 6 до 16.)

Одна беда не ходит. В 1880 закрыли должность дьякона в Журавинке. Д.Ф. перевели в г. Раненбург. Там он пробыл несколько менее года. Сидели на церковной земле. Жили хозяйством. Доходы по службе – лишь слабая помощь. Переезд семьи в другое место связан с разорением насиженного гнезда, с развалом хозяйства. Ждала полная нищета. Весь год хлопотали о возвращении. Бабушка упрашивала журавинского священника о. Ивана Вышатина помочь согласиться на открытие вновь дьяконской должности, кланяясь ему в ноги: таков был обычай в той среде. В какой-то степени это зависело от священника, и Вышатин помогал. Вернули. Мудрое царское правительство упразднило должности дьяконов в селах в качестве меры борьбы с вопиющим нищенством сельского духовенства. Правдивый рассказ о положении сельского духовенства – у Салтыкова-Щедрина в «Мелочах жизни» (1886–1887) – «Сельский священник».

На всю жизнь осталось впечатление от постройки церкви. Мальчика поразила непомерная, по его представлениям, тяжесть работы: груз кирпичей на спине поднимали рабочие на высоту, казавшуюся столь большой. Когда это было? Журавинскую церковь строили по образцу Николы в Скопине, упрощая архитектуру, уменьшая размеры; а Николу построил банкир Рыков; крах его банка в 1882 г. (см. Чехов А.П. Собр. соч.: в 20 тт. Т. 3) [44]. Думаю – конец 70-х – начало 80-х годов [45]. Освящение одного из приделов было уже в нашем детстве. <���…>

Большое событие – поездки в Скопин. Родители ездили на базар и иногда, похоже, не часто, брали с собой мальчика. Пока они ходили по своим делам, мальчик оставался у лошади. Купили ему воздушный шарик. Торжество! Но подошел кто-то и попросил дать подержать. Взял шарик и выпустил. С тоской смотрел, как улетал. Не мог забыть до глубокой старости. Игрушек не покупали. <���…>

Всё это рассказывал папа не один раз. О болезнях – скарлатине, горячке, в другое время сильно сократившей семью, вспоминали и тетя, и бабушка.

Основа воспитания в журавинской семье – послушание и почитание старших. Родителям говорили «вы». Когда куда-либо шли с детьми – родители впереди, дети обязательно позади. Бабушке казалось нелепым, что в городе детей всегда пускают впереди, старшие за ними, сзади. Казалось непочтительным. Кстати, парадный костюм мальчика – рубашка, подпоясанная по груди – подмышками… Называли папаша и мамаша…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Миропольский - American’ец [Жизнь и удивительные приключения авантюриста графа Фёдора Ивановича Толстого]](/books/1093212/dmitrij-miropolskij-american-ec-zhizn-i-udivitel.webp)