Дмитрий Журавлев - Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева

- Название:Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Высшая школа экономики

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-7598-1263-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Журавлев - Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева краткое содержание

На страницах книги среди близких автору людей упоминаются его племянница Анна Ивановна Журавлева, историк русской литературы XIX в., профессор Московского университета, и ее муж, выдающийся поэт Всеволод Николаевич Некрасов.

Книга предназначена всем, кто интересуется прошлым русской провинции и историей повседневности.

Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1963 г. Журавлев вышел на пенсию: сразу, как только стало возможно. Время и силы нужны были для других занятий. Приведение в порядок своего «умственного хозяйства», архива, впервые за всю жизнь – устройство собственного быта. С этого момента Журавлев называет себя свободным человеком. Как оказалось, на всю эту деятельную свободу отпущено было не многим больше полутора десятилетий.

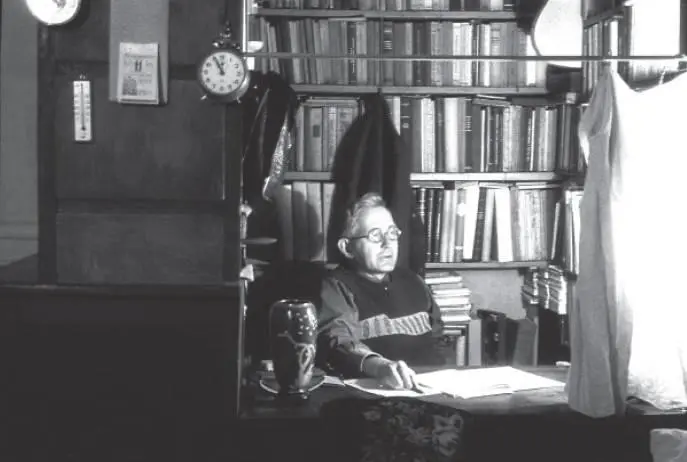

Д.И. Журавлев, 1950-е годы

Дмитрий Иванович утверждал (хотя и не пояснял этого сколько-нибудь подробно), что начиная с 1940-х годов основным предметом его интеллектуальных интересов стала «практическая философия». К области «практической философии», видимо, относилась, кроме преподавания, работа над воспоминаниями (сохранились также наброски трактата этико-религиозного характера – в отличие от воспоминаний, этот текст, насколько мы можем судить, читателей не имел и в семье не обсуждался).

Публикуемые воспоминания посвящены в основном семейной жизни духовенства Рязанской губернии в XIX – начале ХХ в. Они основаны не только на собственных впечатлениях автора, но и на рассказах родных, на хранившихся в семье письменных свидетельствах о прошлом. Последовательно прописанное повествование доведено до 1914 г., когда «болезнь и смерть» любимого старшего брата Сережи «положила резкую границу между счастливым радостным детством и всей последующей тяжелой жизнью». О последующих событиях Дмитрий Иванович вспоминать был не склонен.

Ценно прежде всего подробное описание повседневной жизни. И в этом отношении воспоминания вроде бы не уникальны: мемуарные свидетельства о провинциальном быте, в том числе быте духовенства, в последнее время обнаруживаются и печатаются все чаще и охотнее. Но воспоминаний именно о Скопине и уезде, хоть сколько-нибудь подробных, кажется, почти нет, по крайней мере, среди опубликованного.

Что касается достоверности, то предлагаемые воспоминания вполне точны там, где автор опирается на собственные впечатления и семейные документы. Там, где передаются чужие рассказы (например, отца о Рязанской семинарии или о жизни в Скопине в 1920-х годах), приходилось встречать довольно существенные расхождения с другими свидетельствами.

Комментируя текст, мы иногда находили случаи – и пока трудно определить их общее число, – когда некоторые сведения, которые сообщает Журавлев, явно точнее сведений из печатных источников. Это связано прежде всего с историей семьи. Среди родни Журавлевых – Левитовых были известные люди, иерархи церкви; и в их опубликованных биографиях есть и ошибки, и пробелы, которые снимает, например, Помянник [18] В помянник записывают имена для поминовения в молитвах, имена как живых, так и мертвых. В семейном Помяннике Журавлевых, заполнявшемся о. Иоанном, указываются даты жизни людей, поминаемых в молитвах.

о. Иоанна [19] Например, о наместнике Троице-Сергиевой Лавры о. Павле (Глебове) почему-то обычно сообщается (в том числе и в некрологе), что его отец (прадед Дмитрия Ивановича) был «дьяконом города Скопина». На самом деле Иван Коренев был дьячком с. Корневого. Дата смерти брата о. Павла, архимандрита Феофана, наместника Саввино-Сторожевского монастыря и настоятеля Борисоглебского Дмитровского монастыря, известна именно по Помяннику и приведена в воспоминаниях (некролог пока не найден, а на сохранившейся надгробной плите фрагмент с указанием года смерти утрачен). О происхождении матери Евгении (Екатерины Алексеевны Виноградовой), известной последней игуменьи кремлевского Вознесенского монастыря, родственницы Журавлевых – Левитовых, вообще нигде не упоминается. И это только то, что сразу заметно.

.

Первые завершенные фрагменты (параграфы, главы) воспоминаний датированы второй половиной 1960-х годов, но многое в них основано на старых записях (самые ранние сделаны в 1914 г., когда после смерти любимого брата составлена хроника его болезни, и в 1944 г., в сороковую годовщину смерти матери). Журавлев писал, пока были силы, – до конца 1970-х годов. Насколько сам автор считал текст завершенным, мы не знаем. Беловая машинопись содержит пронумерованные главы, но есть и рукописные довольно пространные записи, тоже беловые, но почему-то не перепечатанные.

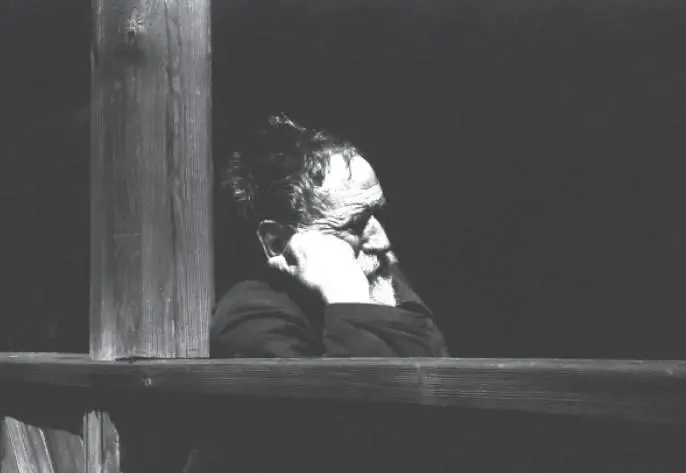

Д.И. Журавлев, 1950-е годы

На работу над воспоминаниями, видимо, повлияли историко-литературные занятия А.И. Журавлевой в 1960–1970-х годах: в личных бумагах остались записи, показывающие, как Дмитрий Иванович помогал племяннице собирать, в частности, материалы для комментариев к изданию статей Ап. Григорьева. Сохранилось очень много выписок из самых разных источников: русская и западная классика, история, философия, публицистика; их внутренняя осмысленная систематизация очевидна. Как историк и редактор Журавлев начинает обращаться и с тем, что писал он сам: в рукописях везде заметны следы вмешательства в собственные тексты, написанные в разное время, независимо от их назначения, уточнения, самопроверка. В одной из записок, адресованных племяннице летом 1962 г., он сформулировал свои принципы работы над текстом. Записка касается сугубо конкретного случая, но вместе с тем в ней прочитывается некая общая формула:

Вообще-то мы с тобой пишем по-разному. В начале у тебя дана исходная мысль трактата. Теперь я бы написал от начала до конца развертывание основной мысли без деталировки конспективно. А затем стал бы дополнять, разрабатывать, обосновывать отдельные части. Композиция целого была бы читателю ясна даже в том случае, если до конца не все доведено.

В тексте воспоминаний записи не только датируются: часто «на полях» сообщается, что происходит в семье в то время, когда автор начинает или заканчивает работу над очередной частью воспоминаний. Таким образом события далекого прошлого соотносятся с 1960–1970 гг. Читатель может принять это за технические пометы, случайно попавшие в окончательный текст, но так проявляется, видимо, существенная особенность мышления.

Автор привык вести дневниковые записи, особенно много их осталось именно от 1950–1970-х годов. В основном это «садовые» дневники, компактные «памятные книжицы», практичные и функциональные, по ним можно в самых мелких подробностях восстановить бытовую сторону жизни: чертежи и разметки построек, грядок и клумб, перечни посадок, инвентаря, удобрений, рецепты заготовок, списки диковинных названий, расходы, непременные «сводки погоды» в течение дня, приезды-отъезды родных и знакомых…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Миропольский - American’ец [Жизнь и удивительные приключения авантюриста графа Фёдора Ивановича Толстого]](/books/1093212/dmitrij-miropolskij-american-ec-zhizn-i-udivitel.webp)