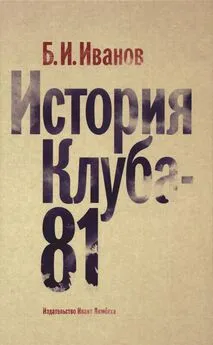

Борис Иванов - История Клуба-81

- Название:История Клуба-81

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Иван Лимбах Литагент

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-89059-241-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Иванов - История Клуба-81 краткое содержание

Борис Иванович Иванов – дипломант Анциферовской премии, лауреат Премии Андрея Белого, премий журналов «Знамя» и «Новый мир»; подлинный хронист эпохи самиздата.

Книга адресована литературоведам, историкам, социологам и широкому кругу читателей, интересующихся новейшей отечественной литературой.

История Клуба-81 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Не менее обобщающим было выступление поэта Виктора Кривулина. Независимые литераторы, как и художники, выработали свой собственный язык за пределами государственного искусства. Поэт говорил: «Предсмертное пророчество Анны Ахматовой о новом расцвете русской поэзии оправдывается». И оспорил смысл выражения «вторая культура» по отношению к «неофициальной», которая является «достраивающей… обнаруживаемый через язык мир». «Читатель новой литературы не воспринимает текст стихотворения и его автора раздельно, – произошло образование человеко-текста ». Иначе говоря, за каждым ее произведением стоит поступок человека, берущего ответственность за свою позицию, воспринимаемую литературным начальством как враждебную. Рост самосознания, плюрализм эстетических платформ, способность к коллективным действиям (Кривулин подробно изложил историю поэтического сборника «Лепта») – так он обрисовал значимость неофициальной культуры.

Оба докладчика назвали десятки имен художников и литераторов Петербурга и Москвы – фаворитов движения. Учреждение «часовщиками» Премии Андрея Белого свидетельствовало о том, что в неофициальной культуре возросла значимость таланта и профессиональных достижений.

Выступление Б. Останина «Журнал „Часы“ и его авторы» подтверждало расширение фронта движения. Материалы журнал получал, среди прочего, от участников Религиозно-философского семинара, который работал уже шесть лет, от участников домашнего семинара на квартире Сергея Маслова, объединявшего видных правозащитников Револьта Пименова, Эрнста Орловского, Льва Копелева, оппозиционно настроенных математиков, физиков, с 1979 года выпускавших машинописный журнал «Сумма», от Ефима Барбана – редактора журнала джазового клуба «Квадрат». К этому времени вышло 20 номеров «Часов», число авторов превысило сотню. Публикации разнесены по разделам «проза», «поэзия», «драматургия», «критика», «изобразительное искусство», «философия», «переводы», «публикации», «хроника», – из подполья на свет стала выходить молодая, полнокровная, саморазвивающаяся гуманитарная культура.

Названия других докладов говорили сами за себя: Борис Гройс «Зачем нужен художник?», Иосиф Бакштейн « Вторая культура глазами социолога», Галина Григорьева «Первые уроки нынешнего феминизма», Борис Иванов «Историческая параллель: нонконформист современного культурного движения и лишний человек в русской литературе». Общее лишнего человека XIX века с нонконформистом – их конфликт с обществом. Аналогия обнаруживается в области культуры – лишний человек также преодолевал табу, наложенные на сферу творчества и гласности. Конфликт разворачивается между традиционной культурой, поддерживаемой государством и академическими институтами и получившей название официальной, и новыми культурными течениями – неофициальными, неподцензурными, независимыми, оппозиционными и др. 5 5 В докладе я обратил внимание на то, что все «лишние люди» русской литературы не «служат» – знаменитая реплика Чацкого: «Служить бы рад, прислуживаться тошно», самостоятельно мыслят – Онегин и Рудин, пишущий «статьи». Даже Обломов занимался одно время переводами работ, полезных для ведения сельского хозяйства. Нонконформистов и «лишних людей», пытающихся на свой страх и риск решать духовные, культурные и социальные проблемы, ждала социальная отверженность, политические преследования, ссылки, эмиграция. (Из петербургских художников за границу выехало около тридцати процентов.)

В докладе говорилось, что новое творчество воспринимается традиционалистами как покушение на «святая святых», профанация, издевательство, оно объясняется «порочностью его создателей, или патологией, или предательством – или всем этим вместе взятым. Новые культурные движения также не скупятся на филиппики и рассматривают старую культуру как извращающую суть самого творчества». Приближаясь к складывающейся ситуации в стране, я говорил: «не всегда должна победить одна из сторон», «новых не расстреливают у кирпичной стены , им оставляют чердаки и салоны отверженных . Им не запрещают надеяться. Ревнителей старого не судят трибуналы. Им оставляют право на гордость и веру в собственную правоту».

Культура переходила в новую стадию развития, с новыми принципами интеграции с уже пройденными этапами. Я предсказывал реализацию Утопии-2, которая утрачивала признаки утопии вместе с нарастающим кризисом «развитого социализма». В рамках конференции была вручена независимая Премия Андрея Белого прозаику Борису Кудрякову, поэту Елене Шварц, по номинации критика – Евгению Шифферсу.

Конференции готовились и проводились конспиративно, но читатели журнала «Часы» получали полные отчеты о выступлениях – материалы первой публиковались в № 20, 21, второй – в № 21, 23, 24. Информация о конференции через вторые-третьи руки просочилась в эмигрантский журнал «Посев» 6 6 Из публикации в «Посеве» мы с Останиным узнали, что ее организовали… В. Кривулин и Т. Горичева. На Западе, не зная организаторов акций, нередко привязывали их к известным именам. Так, из книги Л. Алексеевой «История инакомыслия в СССР» (Вильнюс–Москва, 1992) я узнал, что редакторами «Часов» являются В. Долинин и Ю. Вознесенская (!). Подобных неточностей трудно было избежать.

.

Конференции были восприняты властями как беспримерная наглость – мы присвоили себе права парторганов высшего ранга – свободно обсуждали философские и культурные проблемы страны и бесконтрольно предавали материалы конференции гласности. Вместе с тем культурное движение определяло себя не как воинствующую оппозицию, а как автономное культурное направление. Травматический опыт нашей страны был таков, что аномальный стала сама мысль… о революции. Призывать сограждан к разрушению и разорению государства, перевернуть все с ног на голову, а самых озлобленных, невежественных, отличившихся в этом погроме поставить во главе всего и вся?!!

Успех подпольных конференций лишний раз показал, что у КГБ в нашей среде нет надежных источников информации, что было обусловлено биографиями ее участников. Чтобы в ней оказаться, человеку нужно было пережить разочарование в советской действительности и начать сторониться того, что ставило от нее в зависимость. Не только сторониться, но и найти тех, кто ощущал себя таким же лишним человеком, найти – и поделиться с ними своими мыслями и переживаниями, для чего требовалась определенная смелость. И через них узнать, что новые «лишние» уже сумели создать свою литературу, свое изобразительное искусство, убеждены в возможности других философских убеждений и религиозных истин, не одобряемых властью. Эта среда освоила способы социального выживания и правила политической гигиены. И даже если ты сам не взялся за перо или кисть, ты уже начал осваивать язык новой среды, знаешь ее фаворитов и жертвы, разделяешь ее нравы и традиции. Что может предложить гэбист человеку, который по своей воле, по органике своего развития прошел этот путь, на каждом шагу встречая соблазны остаться таким, как все!..

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: