Array Коллектив авторов - Академик Императорской Академии Художеств Николай Васильевич Глоба и Строгановское училище

- Название:Академик Императорской Академии Художеств Николай Васильевич Глоба и Строгановское училище

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Индрик

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-213-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Академик Императорской Академии Художеств Николай Васильевич Глоба и Строгановское училище краткое содержание

Для искусствоведов, художников, преподавателей и историков отечественной культуры, для широкого круга читателей.

Академик Императорской Академии Художеств Николай Васильевич Глоба и Строгановское училище - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одной из первых выставочных инициатив «Союза» стала открывшаяся в мае 1904 г. в собственном помещении выставка русских вышивок из коллекции недавно скончавшейся Марии Якунчиковой, в том числе изготовленных профессиональными художницами. Размещенная в новом ателье «Союза» на бульваре Монпарнас выставка имела заметный резонанс и коммерческий успех (впрочем, задуманное регулярное проведение таких экспозиций в будущем в стенах «Союза» продолжения не получило) 2. (Ил. 1–2)

Общение участников «Союза» между собой и с французскими коллегами происходило не только в стенах основного ателье. Роль своего рода «профессиональных клубов» при «Союзе» играли встречи в просторной мастерской самой Елизаветы Кругликовой (на улице Буассонад, 17) 3и знаменитые «четверги» в ателье Макса Волошина (на бульваре Эдгара Кине). Там, во-первых, бывал весь русский Париж (в том числе Н. Досекин, А. Киселев, А. Якимченко, А. Шервашидзе, М. Сабашникова-Волошина, Н. Тархов и др.). Завсегдатаями встреч были и С. Дягилев, А. Бенуа, Д. Митрохин, С. Яремич, а также писатели, ученые и общественные деятели (например, К. Бальмонт, В. Брюсов, Вяч. Иванов, А. Толстой, Н. Минский, Н. Гумилев, В. Гофман, Г. Чулков, И. Боборыкин, Г. Плеханов, И. Кропоткин и др.). Выступления многих из них на собраниях «Союза» сделали последний не только очагом русской культуры во французской столице, но и своего рода «гуманитарным университетом». Неудивительно, что многие впервые прибывшие в Париж русские начинали знакомство с культурной жизнью города именно с этих собраний и встреч, чему есть немало свидетельств современников 4. Во-вторых, именно в эти ателье и на эти собрания – обычно при деятельном участии Макса Волошина – часто заглядывали многие французские критики, писатели, коллекционеры, интересовавшиеся Россией и ее культурой (например, критик Александр Мерсеро, поэт Рене Гиль, романист Ромен Роллан и др. 5). В непринужденной, почти приватной атмосфере происходили диспуты и неформальные беседы – здесь в течение нескольких лет был чуть ли не главный очаг русско-французских не столько светских, сколько творческих культурных контактов. По мере роста авторитета нового сообщества парижских русских оно стало приглашать выставить свои новые работы в помещениях «Союза» таких видных мастеров, как Ф. Малявин, Н. Рерих, П. Трубецкой и др. Кружок имел даже специальный московский филиал 6.

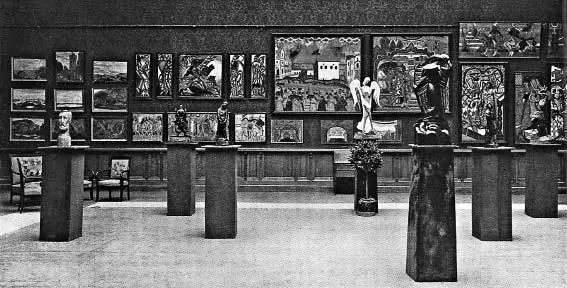

Ил. 2. Вид зала выставки художников Общества «Мир искусства» в Париже. Галерея La Boёtie. 1921

Как свидетельствуют современные событиям публикации, в третий год своего существования «Кружок», ставший «Союзом русских художников – Монпарнас» вступил «при весьма благоприятных видах на будущее»: возросло число членов, успешно функционировали справочное бюро и библиотека. Все более регулярно проходили интересные встречи и вечера, в которых принимали участие русские и французские «культурные герои» – например, Анатоль Франс и Федор Шаляпин 7.

Впрочем, после позитивного бурного и, казалось бы, успешного начала последовал кризис. У многих антимонархически настроенных и русских, и французских участников встреч и собраний негативную реакцию вызвал тот факт, что «Союз» получил значительную субсидию от русского правительства как раз на излете первой русской революции. Это привело к серьезным разногласиям между членами организации и принципиальному размежеванию по политическим мотивам 8, что в свою очередь снизило престиж «Союза» и его привлекательность. Общество, просуществовавшее до 1908 г. 9, былого авторитета уже не имело и постепенно оттеснялось на периферию русско-французских творческих связей.

В 1909 г. на улице Буассонад, 13 возникло еще одно объединение бывших соотечественников – Литературно-художественное общество. Одним из главных направлений его деятельности стала организация собственных выставок. Хотя первая экспозиция вышла довольно сумбурной, вторая, в конце 1910 г., впервые собрала в одном выставочном пространстве экспрессивные и яркие работы молодых русских и французов. Об этом опыте весьма одобрительно отозвался в русскоязычной газете «Парижский листок» Яков Тугендхольд – будущий влиятельный критик и обозреватель «Аполлона». Впрочем, следующая выставка Литературно-художественного общества снова была традиционной— на ней можно было увидеть графику мирискуснического круга.

Время от времени в Париже возникали объединения вокруг тех или иных художественных школ. Самые известные из них – «Русская Академия» и «Академия Марии Васильевой», ставшие на рубеже 1900-х – 1910-х гг. настоящими клубами молодых, амбициозных и радикально настроенных художников, причем не только из России, но и других стран, мечтавших заявить во весь голос о своих авангардистских симпатиях именно в сердце Парижской школы – на Монпарнасе 10. Поэтически-художественный салон на бульваре Распай, открытый Еленой Эттинген, которая прибыла в Париж в 1900-х гг. вместе со своим кузеном Сергеем Ястребцовым (взявшим псевдоним Серж Фера), стал еще одним местом общения молодых парижских художественных радикалов из разных стран. Многие из них сотрудничали в журнале «Парижские вечера» («Les Soirees de Paris», оси. в 1912), с 1914 г. издававшемся совместно Эттинген и Фера под главным редакторством Гийома Аполлинера 11, [см. цв. ил.]

События Первой мировой войны и двух революций в России не могли не оказать влияния на само бытование русских художественных сообществ в Париже. Эти политические потрясения привели к возникновению легендарного феномена русской культурной, в том числе и художественной эмиграции, беспрецедентного по своему размаху и численности. Не только отдельные мастера, но и целые русские художественные общества практически в полном составе оказались вне России и обосновались преимущественно в Париже.

В июне 1921 г. в парижской галерее La Boetie открылась «Выставка произведений русских художников», организованная оказавшимися в эмиграции членами «Мира искусства» 12. (Ил. 3) В это время в России все еще оставались многие ведущие представители знаменитой петербургской группы (Александр Бенуа, Константин Сомов, Мстислав Добужинский, Борис Кустодиев). Некоторые из них оспаривали право организовывать выставки под вывеской «Мир искусства» у москвичей – Аристарха Лентулова, Александра Куприна, Роберта Фалька, Василия Рождественского и других бывших «бубнововалетцев» 13.

В парижской выставке «Мир искусства» 1921 г. приняли участие в разное время состоявшие действительными членами общества Лев Бакст, Борис Григорьев, Александр Яковлев, Василий Шухаев, Сергей Судейкин, Георгий Лукомский, Савелий Сорин, Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Николай Ремизов (Ре-Ми), Адольф Мильман. Помимо этого, организаторам (председателем парижского общества был князь А. Шервашидзе, секретарем – Георгий Лукомский) удалось представить произведения Бориса Анисфельда, Дмитрия Стеллецкого и Николая Рериха, бывших в то время вне Франции, а также «заочно» представить по несколько работ Александра Бенуа, Сомова и Кустодиева. В качестве специальных приглашенных в экспозиции приняли участие также Серафим Судьбинин, Хана Орлова, Ладо Гудиашвили.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: