Саймон Шама - Сила искусства

- Название:Сила искусства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Аттикус

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-389-13075-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Саймон Шама - Сила искусства краткое содержание

Сила искусства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Давид с головой Голиафа (фрагмент). Ок. 1605–1606. Холст, масло.

Галерея Боргезе, Рим

Закоренелый преступник Караваджо преследовал меня из-за моего мелкого преступления – урезания его до телевизионных размеров. Дело в том, что Караваджо – самый агрессивный из художников, он намеренно располагает все изображаемое как можно ближе к зрителю, чтобы вызвать дискомфорт. Он бросает свои большие полотна прямо нам в лицо, стараясь преодолеть защитную дистанцию, обычно предоставляемую искусством. Яркий свет выхватывает фигуры из полной темноты, поглощающей все окружающее, – раму, стену, алтарь, галерею, которые могли бы вселить в нас успокаивающее чувство, что мы всего лишь посторонние наблюдатели. Великим достижением ренессансной живописи было открытие перспективы, продление пространства картины в глубину. Но Караваджо больше интересует пространство перед картиной, в котором находимся мы , он хочет захватить и его. На полотне «Ужин в Эммаусе» (1600–1601, Национальная галерея, Лондон) Христос так резко выбрасывает вперед руку, что хочется пригнуться, чтобы он не заехал тебе по голове. Караваджо не из тех, кто приглашает подойти вежливым жестом: он набрасывается на тебя и хватает за лацканы пиджака, картины его вылезают из рам и начинают беззастенчиво приставать к зрителю, как будто это он сам, перейдя улицу, – господи помилуй! – направился прямо к вам: «Вы, кажется, смотрите на меня?»

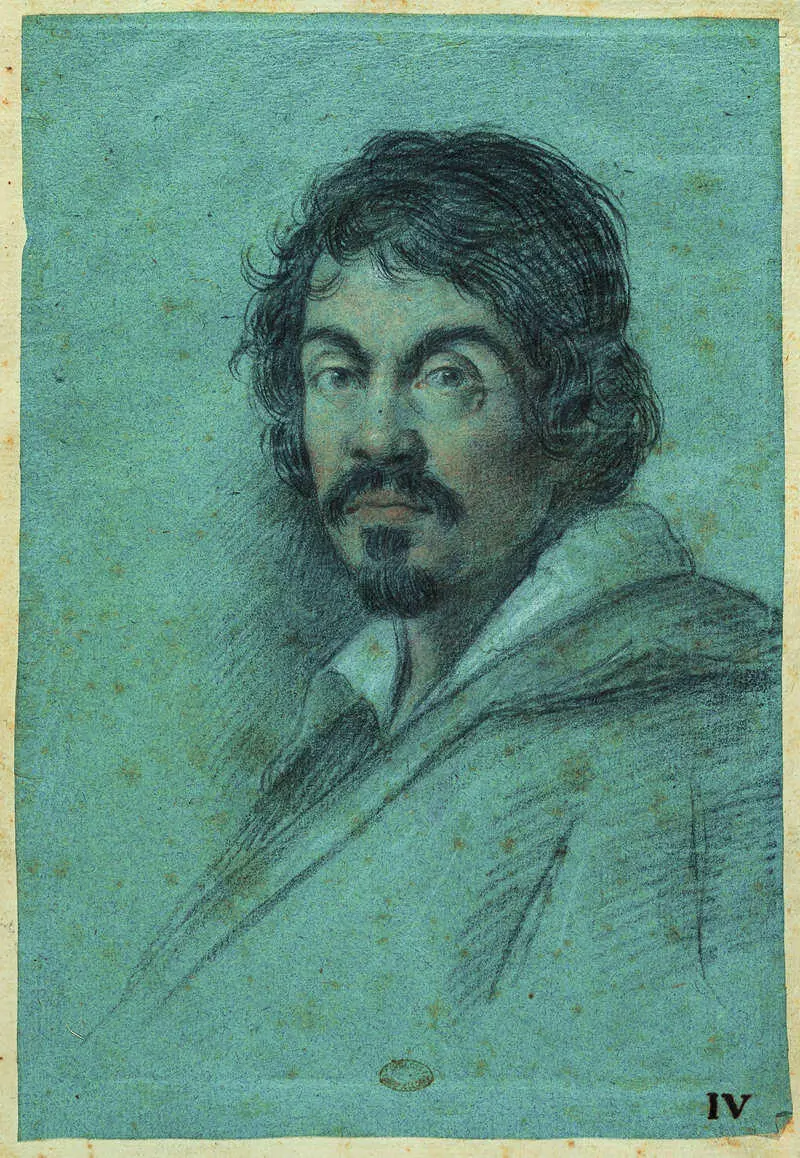

Оттавио Леони. Портрет Караваджо. Ок. 1621. Бумага, уголь.

Библиотека Маручеллиана, Флоренция

Караваджо – художник, который любит напоминать о себе, но, в отличие от Рембрандта, он делает это не с помощью обычных автопортретов, а выступает как участник изображаемой им сцены. Единственный его портрет, представляющий исключение из этого правила, – рисунок Оттавио Леони, где Караваджо, с гривой жестких волос, носом картошкой и большими, пристально глядящими на нас глазами, кажется, вырывается из рамок скромного формата, – что в особенности бросается в глаза при сравнении его с более благовоспитанными современниками на рисунках Леони. Все же интересно, почему у него иногда возникало желание стать моделью для своей картины? Возможно, как пишет Джулио Манчини, врач, лечивший Караваджо и ставший его первым прижизненным биографом, в первое время по приезде в Рим художник был «гол и нищ» и не мог позволить себе нанять натурщика. Однако вряд ли это объяснение обоснованно – друзья Караваджо явно позировали ему задолго до того, как у него появился стабильный доход. И даже если поначалу он писал фигуры с самого себя по необходимости, впоследствии это стало сознательным выбором. Драматизация собственной персоны была умышленным жестом, бросающим вызов принятым в искусстве нормам, – таким же, как и его привычка презрительно пробежаться грязным пальцем по нижней губе. Более пятнадцати лет он выступает в роли «больного Вакха», или мальчика, укушенного ящерицей и вскрикнувшего от боли, или издающей предсмертный крик чудовищной Медузы с вьющимися локонами-змеями, или привлекательного юноши, играющего на рожке в группе небрежно одетых музыкантов, или случайного свидетеля жестокого убийства святого Матфея, в ужасе спешащего покинуть сцену, или охваченного любопытством человека, который светит фонарем при аресте Иисуса в Гефсиманском саду, чтобы свершилось злодеяние, предначертанное судьбой, или, в самом конце жизни, в поистине незабываемой роли – в виде страшной головы Голиафа с закатившимися глазами, разинутым ртом, отвисшей нижней губой, капающей с нее слюной и нахмуренными бровями, в недоумении сведенными к дыре на лбу, пробитой камнем из пращи Давида.

Нет ничего необычного в том, что художник присутствует на своих картинах. Работая в Сикстинской капелле, Микеланджело изобразил себя самого, только бородатого, в виде содранной кожи святого Варфоломея [4] Фрагмент фрески «Страшный суд».

. Джорджоне, чьи работы Караваджо должен был видеть в Венеции, написал автопортрет в образе Давида с головой Голиафа. Однако одно дело предстать в облике прекрасного героя, к тому же предтечи Спасителя, и совсем другое – в виде порочного великана, воплощения греха. И ведь как раз в этот период художники были особенно настойчивы в стремлении представить себя учеными мастерами, чье призвание облагораживает их в социальном и моральном плане, а не простыми ремесленниками и уж тем более не законченными злодеями. Но Караваджо был мастером на сюрпризы. Галерея его автопортретов начинается с беспутного Вакха и кончается поверженным Голиафом. И во всех без исключения случаях он принимает облик грешника. Возникает вопрос: зачем ему это было надо?

В 1592 году никому не известный ломбардец двадцати одного года от роду приехал в Рим из городка Караваджо, что в восьми милях от Милана. В 1606 году он поспешно бежал из Рима, спасаясь от правосудия. За этот промежуток времени он преобразил христианское искусство так кардинально, как не удавалось никому после его тезки Микеланджело.

Римско-католическая церковь нуждалась в появлении такого художника по многим причинам. Североевропейская Реформация вела на нее наступление, и ей было жизненно необходимо наглядно представить сакральную драму, которая переживалась бы рядовыми верующими так же непосредственно, как если бы разыгрывалась у них на глазах. На карту было поставлено многое. В войне между католиками и протестантами религиозные образы не служили всего лишь вспомогательным средством, а затрагивали самую суть дела. Для лютеранина слово Священного Писания было истиной в последней инстанции. Книгопечатание сделало это слово доступным для всех верующих на их родном языке, и грамотные христиане установили прямую личную связь со Спасителем. Римско-католическое духовенство, от папы до приходского священника, заявляло, что ключи к спасению находятся у них в руках и что искупления можно достигнуть только с помощью таинств и обрядов, знатоками и блюстителями которых были они же. Лютеране отвергали это как нечестивую и самонадеянную ложь. И весь этот узаконенный обман, по их мнению, опирался на зрительные образы – картины и скульптуры, изображавшие святых, Мадонну, Спасителя и даже – самое мерзкое богохульство – Отца Небесного. Эти крашеные идолы, считали они, были фиглярством, с помощью которого римский папа и его приспешники держали доверчивую паству в рабстве инфантилизма. Лютеране гневно утверждали, что это прямое нарушение второй заповеди, запрещавшей «изображение того, что на небе». Поэтому истребление идолов было, наряду с тайным распространением переводов Библии на языки разных народов, наиболее ярким проявлением протестантской революции. Их жгли на кострах в Нидерландах, Германии, Англии и в реформированных протестантских городах Швейцарии – Женеве, Базеле, Цюрихе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: